またまた無知を曝け出すようで、恥じ入るばかりである。過日NHKスペシャルとして古代史ミステリー・御柱なる番組が放映されていた。何年かに一度、御柱祭りが行われるのは知っていたが、その御柱が何に使われるのか?・・・全く知らなかった。

以下、放映内容の論旨と、そのまとめ(結論?)を青字で記述し、当該ブロガーの注釈や所感を黒字で、数回に分けて記す。

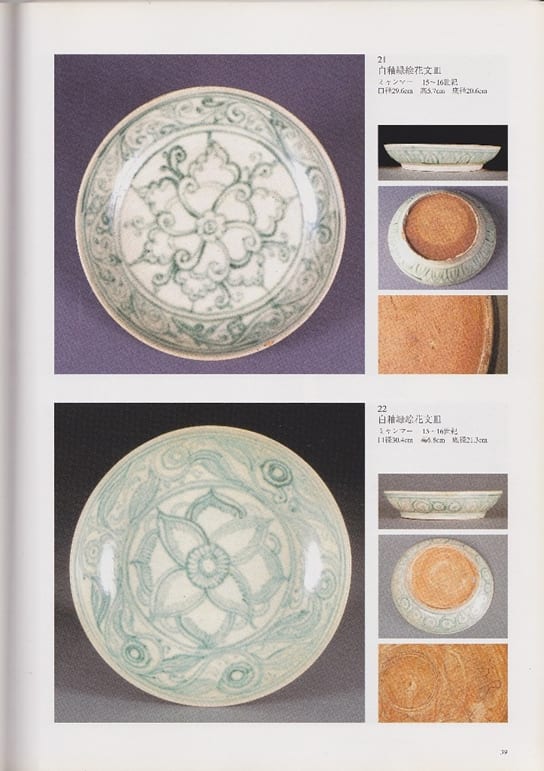

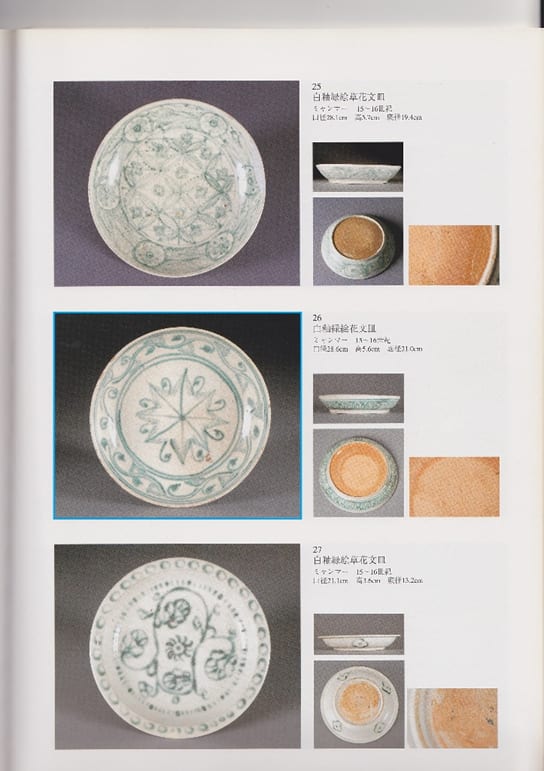

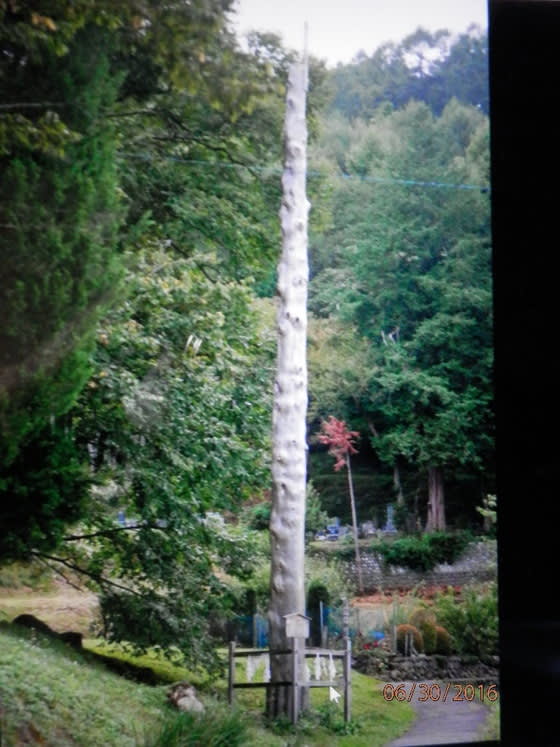

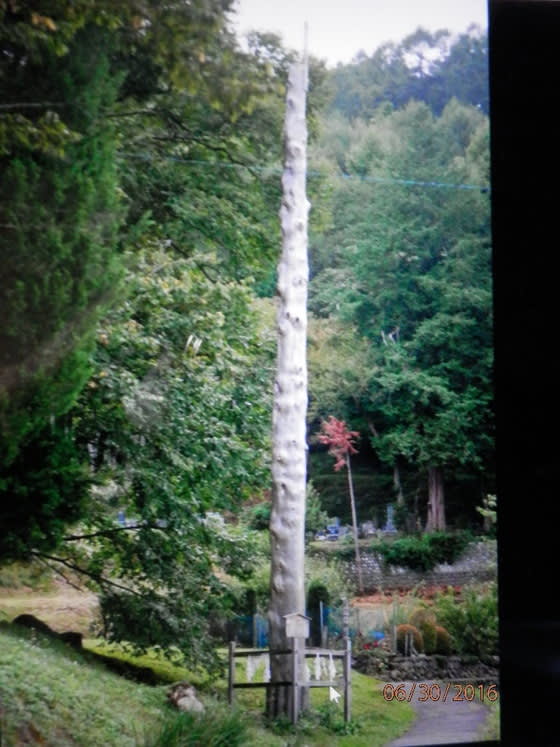

歴史上、鎌倉時代に御柱を建てたという記録はあるが、その先が分からないとのプロローグから始まる。御柱は樹齢200年以上の樅の木であるという。

御柱には、1万年前縄文人の森の中での祈り、狩猟の縄文のカミと農耕を司る弥生のカミ、御柱には2つのカミの争いと和解の物語が秘められていた・・・として噺は始まる。

諏訪大社や諏訪地方の小さな祠、つまりその聖域は4本の柱で囲まれている。

その柱は7年ごとに建て替えられる、それを御柱祭と呼び、巨木に宿るカミの力をよみがえらせるためと云う。

(四角に建てられた御柱がC.Gによって表現されていた)

(四角に建てられた御柱がC.Gによって表現されていた)

(諏訪大社上社前宮一乃柱:グーグルアースより)

(諏訪大社上社前宮一乃柱:グーグルアースより)

(小さな祠も御柱に囲まれている)

(小さな祠も御柱に囲まれている)

いずれも柱の先端は鉛筆のように尖っている。これらの映像を見るに及び、まさにこれは何だとの印象である。

<続く>

以下、放映内容の論旨と、そのまとめ(結論?)を青字で記述し、当該ブロガーの注釈や所感を黒字で、数回に分けて記す。

歴史上、鎌倉時代に御柱を建てたという記録はあるが、その先が分からないとのプロローグから始まる。御柱は樹齢200年以上の樅の木であるという。

御柱には、1万年前縄文人の森の中での祈り、狩猟の縄文のカミと農耕を司る弥生のカミ、御柱には2つのカミの争いと和解の物語が秘められていた・・・として噺は始まる。

諏訪大社や諏訪地方の小さな祠、つまりその聖域は4本の柱で囲まれている。

その柱は7年ごとに建て替えられる、それを御柱祭と呼び、巨木に宿るカミの力をよみがえらせるためと云う。

いずれも柱の先端は鉛筆のように尖っている。これらの映像を見るに及び、まさにこれは何だとの印象である。

<続く>