チェンマイで発刊されている日本語情報誌『CHAO』に2回目の寄稿をした。2回目は『カロン陶磁と窯址』の紹介である。

カロン焼きは14世紀に出現し、その窯場は広い範囲に散在しています。北タイ陶磁の泰斗で英国人であるショウ氏は、カロン各窯の製品を分析整理して、素材や技法・形状などの特徴により、カロン古窯址全体を6群に分類しています。今回はチェンライ県カロン副郡のナム・メー・ラオ(以降ラオ川と記載)に沿ったトゥンマン村の古窯址と、ラオ川の東の丘陵地帯で、丘陵の尾根を越えたランパーン県ワンヌア郡のフェイサイ古窯址群の中から、二つの窯の探訪記を紹介します。ショウ氏が窯址を6群に分類したように、窯群によって焼成陶磁の特徴が異なり、窯の形式は同じながら地下式、半地下式、地上式とバラエティー豊かです。従って窯址とそこで焼成された陶磁器の特徴を述べる必要がありますが、それらは後程説明することにします。

(ワット・カロン境内のジオラマ:数箇所で窯が表現されている)

〇窯址巡りの前に立ち寄ってみては?

窯址巡りについて探訪順に説明します。その窯址巡りの前に立ち寄りたい2箇所を先ず紹介します。その2箇所では、カロン焼きに関する概要を知ることができます。

チェンマイから国道118号でドイ・サケットを通過して東北上すること約2時間でメーカチャン温泉に至ります。温泉には噴出泉がありますが、その反対車線のパーキングに『クワンおじさんの骨董店』があります。先ずそこに寄ります。店先には、多くのカロン焼きの陶片(破片)が置いてあります。店内の陶磁器には本歌(ほんかと呼び、本物の意味)は殆ど無く、コピーが非常に多いのですが、置いてある陶片は全て本歌です。それらの陶片の一つ一つを注意して観察してください。クワンおじさんに言えば、手にとって観察できると思われます。

(クワンおじさんの骨董店前の陶片群)

矢印が二つ並んでいる陶片は、宇宙(天体)というかコスモロジカルな文様で、具体的には太陽(日輪とも呼びます)や幾つかの星を配置した文様を見ることができます。もう一つの矢印は仏教を題材とした文様です。そして陶片の断面を見てください。その断面は灰色をしており、サンカンペーンやパヤオ陶器とはやや異なる感じで固く焼きしまっています。ここまで理解できれば、カロン焼きの特徴の一部(①天体文様や仏教関連文様、②断面は灰色で固い)が分かろうかと思います。

次に行くのは、ウィアン・カロンの環濠の中に在る、ワット・ウィアン・カロン付属博物館です。そこへはメーカチャン温泉を過ぎて、メーカチャンの家並の北端付近に国道120号の分岐がみえます。その分岐を右折して暫く行くと、ワット・ウィアン・カロンの参道の手前で、大きく右旋回します。その先が参道で、参道の行き詰まりがワット・ウィアン・カロンです。付属博物館は寺院の境内に在ります。その付属博物館(ピピッタパン)は近年新築されました。

(ワット・カロン付属博物館)

立派な建物で内部には近在から出土した陶磁器や動物肖形(動物をかたどった焼物)、更には近年復元したカロン焼きが展示されています。

(代表的な鉄絵文様をタイルで復元し壁面に仕立てた展示)

特徴的なことは、カロン焼きの幾つかの代表的な鉄絵文様が、写真のようにタイルで表現され、それが壁面に嵌め込まれています。これを見ると、どのような鉄絵文様が存在するのか一目瞭然です。ここではタイルで再現された代表的な鉄絵文様のうち、麒麟文の事例を掲げておきます。また同じ境内の東屋風建物にジオラマ展示があります。ワット・ウィアン・カロンはジオラマが示す環濠のなかにありますが、中世には環濠の中に窯があったろうと思われる展示です。しかし、現在はその址を確認することはできません。以上、予備学習できる処を2箇所紹介しました。

〇カロンの焼物の分類とその特徴

どのような焼物が焼かれていたか、その内容を説明します。全般的に云えることは、他のランナー陶磁に比較し、非常に薄くつくられ、光沢のあるガラス質の釉薬に覆われていることです。以下、特徴を説明するにあたり、先ず焼かれた陶磁器の分類ですが、次の5種類に分類されます。

① 鉄絵陶磁

② 白磁

③ 青磁

④ 緑釉陶磁

⑤ 褐釉陶磁

以上の5種類の内、紙数の関係から①を中心に④までを紹介します。先ず①ですがカロンで人気の絵柄は、菊花のような花文と烏(カラス)が羽を広げたように見える鳥文です。鉄絵文様として数が多いのが、紹介済みの2例ですが他の事例としては、花卉文、草花文、魚文、動物や霊獣文、宇宙を題材とした日輪文、星文、仏教関連文様として法輪文、独鈷文、蓮弁文等があります。カロン焼きの鉄絵文様の最大の特徴を紹介します。次の写真を御覧ください。

(鉄絵草花文盤 バンコク大学付属東南アジア陶磁館蔵品)

盤の内面全面に絵付けされ、余白がほとんどありません。“これでもか”と云えるほどの繁辱さです。この繁辱さはランナー陶磁のなかで、カロン焼きの大きな特徴です。繁辱な絵付けは、シーサッチャナーライのいわゆる宋胡録でも見ることができますので、何らかの関連を示唆しているのではないかと思われます。この写真には、盤の各部分の名称を白抜き文字で記載しています。何故そのように呼ぶのか説明していると紙数が足りませんので、そのように呼ぶとお覚えてください。更に高台(こうだい)等の器の底や外側面の部分名称は次のカロン・鉄絵碗の写真に示しておきます。今後この用語を使うことにします。

(鉄絵碗 バンコク大学付属東南アジア陶磁館蔵品)

以上が鉄絵陶磁の概要です。

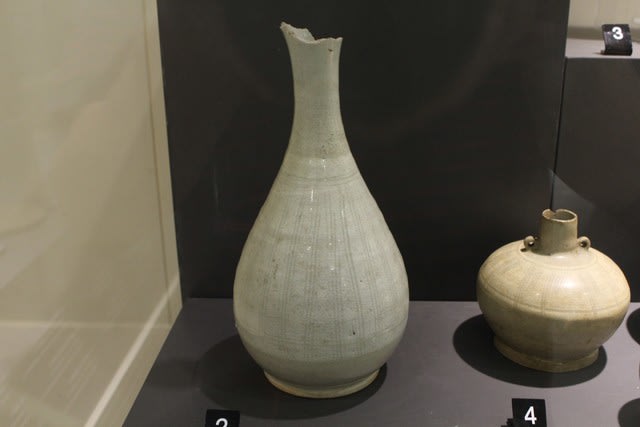

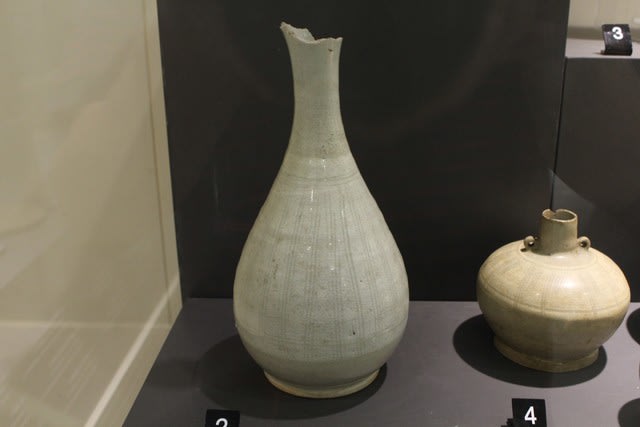

次に②白磁について紹介します。白磁はこのあと紹介するトゥン・マン・ポーター窯の代表的産品です。無装飾の焼物も多々ありますが、装飾としては成形した器が半渇きの時に、釘のような道具でその表面を掻きとり文様としています。これを多少専門的になりますが、刻花文と呼んでいます。その掻きとりには一本線もありますが、3筋とか4筋の平行線で文様を表したものもあります。あたかも櫛で描いたように見えるので櫛歯文とか、猫の爪で引っ掻いたようにも見えるので猫掻き手とも云います。この刻花文には、花卉文様や宝尽くし文様があります。白磁の事例として、チェンマイ国立博物館に展示されている、玉壺春瓶を紹介しておきます。尚、瓶の頸が細く下に行くにしたがって膨らみをもつ瓶を玉壺春瓶と呼びます。

(白磁玉壺春瓶 チェンマイ国立博物館蔵品)

次の③青磁ですが、この装飾方法は先に紹介した白磁と同じす。また文様もほぼ同じ内容となっています。ここでは、その一事例としてバンコク大学付属東南アジア陶磁館蔵品の青磁刻花花卉文盤を紹介しておきます。

(青磁刻花花卉文盤 バンコク大学付属東南アジア陶磁館)

次に④の緑釉陶磁です。これはこの後紹介するトゥン・マン・ポーター窯で焼成されたことが明らかになっています。鮮やかな緑色を呈していますが、この緑釉陶磁はランナーを含む北タイでは、カロン独特のものです。この緑釉を使う陶磁は、近隣ではラオスのジャール平原に在ったとされる窯とミャンマーのマルタバン近郊の窯が知られています。それらとの関連があったのかどうか、興味深い事柄です。以下、代表的な緑釉の焼物を紹介しておきます。写真の鳥はハムサ(ハンサとも云う)でブラフマー神が乗るとされる霊鳥です。

(緑釉霊鳥肖形物 サワンカローク陶器博物館蔵品)

次にカロンで焼かれた焼物の器形を説明します。一般的なものは盤、皿、碗、壺、瓶、蓋付壺、燭台、各種動物肖形、仏像、小型の仏塔、人形、建築資材としてタイルを大きくした磚(せん)等があります。ここでは大壺と磚を紹介して焼物の形としての紹介を終えます。

(鉄絵盤口大壺 サワンカローク陶器博物館)

(鉄絵貼花霊獣文磚 サワンカローク陶器博物館)

鉄絵貼花霊獣文磚の表面には、霊獣や動物の形をした膨らみが見えます。陶土(粘土)でそのように形作り、表面に貼付けたものです。このように貼付けて文様にしたものを貼花文(ちょうかもん)と呼びます。

〇さあ、窯址巡りをしてみよう!

いよいよ窯址巡りの紹介です。今回紹介する3つの窯址をグーグルアース上にプロットしておきましたので、位置関係がお分かりになろうかと思います。

(カロン窯址位置図)

尚、窯址の概要はバンコク考古学センターのサーヤン教授の発掘調査報告を参考に記述しています。

<トゥン・マン・ポーター古窯址>

ワット・ウィアン・カロンの参道を丘の麓まで戻ると、村内を南北に走る幹線道路が在ります。その幹線道路を北に進むとトゥン・マン村に至ります。グーグルアース上にプロットした地点です。そこはラオ川の東100mに位置し、ター・タットゥーイ氏の敷地内です。幹線道路の進行方向左側で立て看板があるので、すぐに分かるかと思います。ここは個人の所有地ではありますが、タイ芸術局の看板がありますので、特に見学許可は不要かと思うものの、家人を見かけた場合は挨拶が必要でしょう。

(トゥン・マン・ポーター古窯址)

窯の全長は3.85mで、全幅は1.90mの小型の穴窯です。この窯では白磁と緑釉陶磁の特徴的な焼物が焼かれました。また鉄絵の盤や碗も焼かれています。特筆すべきは中国明時代(15世紀中頃)の『雲閣文』と呼ぶ染付磁器片と、その文様を写したトゥン・マン・ポーター窯の鉄絵陶磁片が共に出土しています。尚、サーヤン教授はこの窯の操業時期を述べていませんが、15世紀と考えられます。

<フェイ・パヨーム・ポーユエン古窯址>

トゥン・マン・ポーター古窯址を約1km北上した地点で右折しますと登坂になります。その坂の頂点がランパーン県ワンヌア郡との県境で、そこから下り坂になると共に舗装は途切れダートになります。ソコから先は大きな轍となり四駆でないと無理と思われます。何度か右折左折を繰り返し、グーグルアースにプロットした地点に到着します。そこはフェイ・パヨームと呼ぶ小川の左側の丘陵でした。その丘陵の麓から約50-60mのところに窯址が在ります。そこは密林ではなく開けた場所でしたので、難なく辿り着くことができました。窯址は簡単な覆屋で保存されていました。それが次の写真です。

(フェイ・パヨーム・ポーユエン窯址)

ここの発掘は、バンコク保険会社の資金援助で発掘されました。発掘の結果、窯の全長は4.60m、全幅1.50mで比較的大型の部類です。そして櫛歯文の青磁と白磁の陶片が出土しました。現在、陶片はタイ芸術局により採集し尽くされ一片もありません。

<メー・ヒェウ・サオケーオ古窯址>

先のフェイ・パヨームの小川を越えて更に進行すると、メー・ヒェウと呼ぶ小川の谷に至ります。その小川の東1.3kmのサオケーオ氏の果樹園の丘の斜面に穴窯がありました。果樹園で作業中の人に声をかけると、まったくの偶然ですが幸いにサオケーオ氏であり、窯址まで案内して頂きました。この窯址は、地理に明るくなければ、例えタイ人と云えども到達することは困難でしょう。案内された窯は、特殊な窯で2つの穴窯が接合していました。調査したサーヤン教授によると、それは15-16世紀に築かれた窯で、大きな窯が下段に築窯され、その煙突が上段の小型の窯の燃焼室に繋がる特殊形状でした。調査の結果、この上下二段の窯は、あたかも一つの窯として一体で操業したものであるとの見解を示しています。

(メー・ヒェウ・サオケーオ窯址:上下2段窯)

(メー・ヒェウ・サオケーオ窯址:接続部詳細)

サーヤン教授によると、出土した陶片からこの窯で焼かれた青磁の品位は、中国・龍泉窯やシーサッチャナーライの青磁と比較し遜色ないものであったと記しています。そこから出土した青磁刻花々唐草文盤を復元すると38.5cmの大きな盤となったそうです。また同時に出土した青磁の花瓶の陶片には、花瓶の肩にあたる箇所に、花文様の貼花文があったとのことで、幅広い青磁の焼物を焼いていたことが伺えます。

<了>