当該記事でブログ開設以来1503回となった。過去、ブログ開設1500回記事&5周年記念として、『北タイ陶磁特集』を連載すると予告してきたが、今回よりその連載を開始する。

初回は『北タイ陶磁の魚文様』とのテーマで前編・中編・後編の3回に渡って紹介する。スコータイ王国やランナー王国の陶磁器文様には魚の文様が頻出する。何故魚なのか雑感風にまとめたものである。

先ず魚が描かれている北タイ陶磁器の幾つかを紹介することから始めたい。最初は日本で宋胡録と呼ぶスコータイ窯の鉄絵魚文盤である。以下、同じように宋胡録と呼ぶシーサッチャナーライの鉄絵魚文盤とカロン、サンカンペーンの鉄絵双魚文盤を順次紹介する。

(スコータイ鉄絵魚文盤:バンコク大学付属東南アジア陶磁館)

(シーサッチャナーライ鉄絵魚文盤:町田市立博物館)

(カロン鉄絵双魚文盤:Ceramics from the Thai-Burma Borderより)

(サンカンペーン鉄絵双魚文盤:町田市立博物館)

北タイの陶磁器文様に魚が描かれていることがお分かりいただけたであろう。

『米と魚』なる書籍から、魚の文様が用いられている背景にせまりたい。その書籍は佐藤洋一郎氏の編書であり、学問的に裏付けられた書籍である。最近目にして米と魚の結びつきを再認識した。

かつて故・柳田国男氏は稲作の日本への伝播について『海の道』を唱えた。それは南の島嶼伝いに伝播したとの説で、単なる読み物、物語の域を出ないものと揶揄されてきた。しかし、筆者がフィリピンのセブ島で目にしたものは、弥生期の高床式住居や高倉に似た建物がフィリピンにも存在し、更に弥生期の甕棺と同じような棺桶も存在したのである。柳田国男説はたんなる物語なのか? それを調べる過程で、佐藤洋一郎氏の編書である『米と魚』という書籍の存在を知ったのである。

佐藤洋一郎氏は『米と魚、その同所性』というワードを使って説明している。日本では近世に至るまで、田圃の灌漑は近くの河川や溜池から取水した。それと同時にタガメやドジョウ、メダカや鮒が田圃に流れ込み、一部は留まり一部は下手の田圃や河川の下流または溜池に移動する。これらの小動物は雑草の生育を阻害し、その糞は稲の生育の助けとなる・・・これを佐藤洋一郎氏は『同所性』というキーワードで表現している。

この『米と魚』なる書籍を読んでいると、子供の頃(昭和30年前後)のことを思い出した。5~6月頃田圃に入ると、沢山のドジョウがいたのである。農薬を大量に使いだす前のことである。このことは日本のみならずモンスーンアジアの多くの地域における共通項だと云う。モンスーンアジアでは沿岸地域は海の魚により蛋白質を摂取できたかと思われるが、内陸部の魚と云えば淡水魚である。その淡水魚を焼いたり煮物にして食した。漁がなかった時のために干物にしたり、『ナレズシ』に代表される発酵、それも微生物や酵素を使った発酵法により保存されてきた。日本で『しょっつる』、ベトナムでニョクマム、タイでナンプラーとよぶ魚醤は、魚肉の細胞の蛋白質分解酵素の働きを借りて発酵をすすめたものである。

しかし東南アジアの全てが水田稲作地帯ではなく、丘陵部では取水困難な場所も存在した。そこは焼畑での陸稲(おかぼ)栽培である。陸稲栽培は冠水した水田ではないので、淡水魚とは縁がなかろうと思われがちだが、そこには縁があったのである。佐藤洋一郎氏によると、氏がラオス・ルアンプラバーン郊外で焼畑の調査をしていた時、焼畑の種まきの前に付近の山から竹を切ってくると、それで簡単な祠をつくり、高さ1mほどの竹竿の上に載せる。祠にはいくつかの装飾をつけるが、其の中に魚をかたどったものがある。村人の説明では、それは穀物を食べる鼠を獲ってくれる猫の好物だからだという。この説明では、魚は鼠の天敵である猫のためのものだが、それは同時に魚の存在証明になっている・・・と、佐藤洋一郎氏は記すが似たような話があり、それは後述する。

メコン川流域のラオスでは、田圃の中に縦横1~2m、深さ1.5~2mくらいの穴を掘る。乾季になって周囲の水が引けば穴に入った魚は取り残されるので、これを獲るのである・・・とも記されている。日本の稲作地帯でも溜池をみるが、灌漑用途のみならず、淡水魚の供給源でもあったことが伺われる。以上『米と魚、その同所性』について要点を紹介した。

『米と魚』について論じているが、それと北タイで見かける装飾文様との関連を考えてみたい。北タイの山岳少数民族が、銀製の装飾物で身を飾ることを御存じの方は多いと思われる。その銀製の装飾物は何故か魚である。

(チェンマイ山岳民族博物館展示)

(ハノイ女性博物館展示)

上からチェンマイ山岳民族博物館展示のリス族の銀製ネックレスである。下は北タイではないが、北ベトナムに居住するタイ族の銀製ネックレスで、いずれも魚をモチーフとしている。チェンマイ在住者でこのような魚のネックレス等の装飾物を目にされた方々は多いと考えている。更に北タイの陶磁器文様に『魚』が頻出する。スコータイでは単魚文が多いが、チェンマイ以北では双魚文が圧倒的で複数魚文も存在する。

銀製ネックレスや装飾品と共に陶磁器文様の魚文を見ると『何故・魚文なのか』・・・と云う想いが頭をよぎる。中国では古来より魚の卵は多産で、子宝に恵まれ家門繁栄を示す吉祥文であると云われてきた。更に双魚文は陰陽配置が殆どであることから、陰陽道の影響を受けたとか、景徳鎮の染付文様の影響、更には龍泉窯の青磁貼花双魚文の影響を受けたと喧伝されている。そのような言説を受け、バンコク北郊ランシットに在るバンコク大学付属東南アジア陶磁館では、下の写真のように右に龍泉窯・青磁貼花双魚文盤を左にサンカンペーン・褐釉印花双魚文盤を並べて展示している。

(バンコク大学付属東南アジア陶磁館展示)

何故・魚文なのかについては、インドの影響もあろう。中世の北タイはヒンズー教と上座部や後期大乗仏教の影響を受けた占星術(ホーラーサート)がある。いわゆる星占いの双魚宮、それは黄道十二宮の一つである。

(ワット・ノンナム碑文:ランプーン国立博物館展示)

ランプーンのワット・ノンナムの碑文(1489年ランナー文字で記され建立)の事例を紹介する。二重円圏の中の外周部は十二分割されている。この中に十二宮が配置される、それは占星術の星座で双子座、牡牛座、牡羊座、魚座、水瓶座、山羊座、射手座、蠍座、天秤座、乙女座、獅子座、蟹座である。このように中世のランナー領域は、インド占星術の影響を直接受けていたのである。

更にインド仏教では、双魚は八吉祥とか八宝の一つとされ、自由に水中を泳ぎ回れることから幸せのシンボルで、繁殖と豊富さを表しているとされた。つまり西方インドの影響であろうとの議論である。更なる西方イスラムの陶磁器文様にも双魚や三魚文が存在することから、西方の影響もあろうかとも考えていた。中国や西方インドからの影響はありそうだが、何かしっくりしない思いが残る。

ところが『米と魚、その同所性』を読むにつけて上述の認識は、ややズレが感じられる。魚文のネックレスや陶磁器文様を見るにつけ、中国や西方インド云々では、中世北タイで日常生活を営んだ人々の声が聞こえてこない。上述の背景認識よりも、日々の営みである稲作と、その田圃や周辺湖沼・河川での淡水魚の漁撈は日常的であり、副食のメインである魚が陶磁器に描かれたと理解する方が納得感が高いと感ずる。以上のようなことで、北タイ山岳民族の首飾りや陶磁器装飾文様に頻出する魚文が、足が浮いたような中國やインドの影響といった話しのみではなく、日々の営みの上に成立したものだと確信した次第である。

振り返ってみると、北タイで以下の風景を過去に見て来たが鈍感の為せる業、『米と魚の同所性』なぞついぞ感じなかった。書籍『米と魚』を読んで見つめ直してみる。

写真は2010年10月末のチェンマイ県メーテン郡の田園風景で、同所のインターキン古窯址へ行った際に写したものである。稲の刈取りには今少し時間を要するであろうが、立派な穂が沢山ついている。写真を注視すると田圃は方形に区画整理されている。メーテンには取水用のかなり大規模なクリークが存在する。そのクリークと区画整理は一体のものと思われ、ここには『米と魚の同所性』は失われているであろうと思われる(実際はどうか不明)。

次はチェンライ県パーン郡の水田である。パーンのサイカーオ古窯址訪問の際に見た、現地の田園風景である。

ここも一枚の田は広い様である。写真左上は溜池で書籍『米と魚』に表現されている田圃の中に溜池が存在する典型例のようにみえる。

その様子をグーグルアースにより俯瞰してみる。田圃の中に多数の溜池と、今となっては整備された用水路を見ることができる。乾季のみならず、この溜池で漁撈していると考えて良いだろう。普通に考えて一枚の田圃に多くの溜池を分散して置く必然性は漁撈以外に考えにくい。

以上、北タイにおける平地の田圃を紹介してきたが、なだらかな丘陵傾斜地の棚田の様子も紹介しておく。

チェンマイ郊外メーリムの谷筋の丘陵傾斜地の棚田である。田植え後1週間程度であろうか。これだけ見ていると、田圃に淡水魚類が棲息しているかどうか判断できないが、近くに溜池が存在する。

谷筋の河川から引水し溜池に流し込み、田圃の灌漑は溜池から行っている様子である。従って淡水魚は棚田ではなく溜池に棲息しているであろう。過去の資料を引っ張り出し、北タイの『米と魚の同所性』について確認してみた。やはり佐藤洋一郎氏の論旨に該当するようである。

さて漁撈用具であるが、それを展示しているのはチェンマイ山岳民族博物館である。

山岳民の人形の横に縦長の竹網籠が見えるが、日本でも見るような淡水漁撈具である。残念ながら実際に漁撈している現場は、未だ実見していない。

ここまで話がまとまると、ある二つの想いがよぎる。先ずは、ラームカムヘーン王碑文に銘文が刻まれている。ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว・・・(水に魚在り、田に米在り・・・)との文言である。

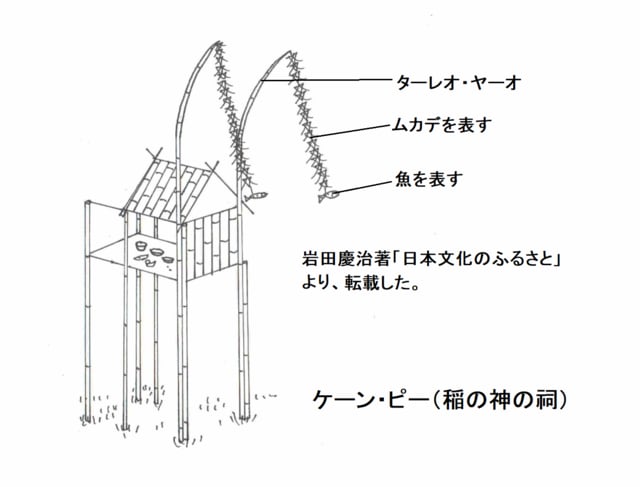

二つ目は、北タイの稲作儀礼に魚が登場する。それは「岩田慶治著・日本文化のふるさと・角川選書」に、タイ・ヤーイ(シャン)族の稲作儀礼が紹介され、稲穂が成長すると稲田の端にケーン・ピーと称する小祠を建てるとのことである。ケーン・ピーに招かれるのは、稲の守護神であり、それは女性のピーであると云う。そのケーン・ピーの周囲には、色々なターレオを掲げて悪霊の侵入を防いでいるが、幟状のそれは百足(ムカデ)の形、魚の形をしたものである。岩田慶治氏によれば、陸棲動物の代表ムカデと水棲動物の代表魚がともに稲のピーの守護にあたっていると云う。その図を模写して掲げておく。

尚、チェンマイではローイクラトン前にガティン祭りが開催され、それを祝うムカデの幟(トゥン)が街角に立つ。年に一度の大規模な功徳を施す行事であるが、それは元々タイ族の収穫儀礼であったのである。

横道に反れたが、ターレオは何度も目にしているが、このケーン・ピーは残念ながら未だに見ていない。

更に収穫儀礼でもトライ・カムプリアンなる小魚の串刺しが登場する。岩田慶治氏は同書に以下の如く記す。『大昔には、稲が実っても稲刈りなどしなくてもよかった。籾(もみ)が自ら空を飛んで、パラパラと米倉に降ってきたからである。ところがあるときのこと、米倉の隣の若夫婦が不快な音をたてて稲のカミを驚かせてしまった。それに加え稲のカミに不謹慎な言葉を口にしたのである。稲のカミは立腹して、高い山の入口の狭い穴に逃げ込むこととなった。稲のカミが不在になるとクニ中の人々が飢えに苦しむこととなった。そこで稲のカミを連れ戻すための使者に選ばれたのがトライ・カムプリアンで、苦心の末に穴ぐらに入り込み、稲のカミを連れ戻したのである。しかしそれ以来、トライ・カムプリアンは狭い穴に入るため魚体が扁平になったのである。』

この説話は、2つのことを示している。一つ目は、稲(米)と魚の結びつきは古来からのものであること。二つ目は、その魚は扁平であることが示されている。

以上、北タイにおける銀の装飾品や陶磁器文様が魚である背景を理解して頂けたものと考える。

<続く>