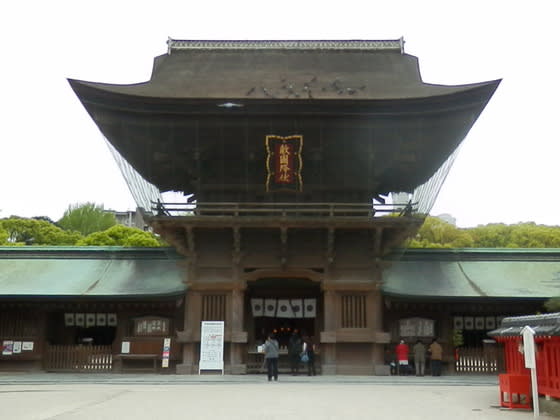

そもそも鳥居とは何ぞや。Wikipediaは誰が記述したか知らないが、それによると、「神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するもの。つまり結界であり、神域への入口を示すもので、一種の門である」・・・とある。先にも紹介したように、アカ族のゲートも結界である。

では日本の鳥居の起源は、どうであろうか? 引き続きWikipediaからの流用である。それには諸説あり、”考古学的起源についてはっきりしたことは分かっていない。単に木と木を縄で結んだものが鳥居の起こりであると考えられる。文献に徴すれば古くは「於不葦御門(うへふかずのみかど)」(皇太神宮儀式帳)と称して、奈良時代から神社建築の門の一種としている。いずれにせよ、8世紀頃に現在の形が確立している”・・・とある。中にいは鳥の寄生木説もあるが・・・。

先般みたように、その起源はアカ族の結界や、吉野ヶ里の結界であろう。では何故肥前鳥居の笠木にのみ、鳥が鎮座するのか? 中世、肥前地方にそのような肖形物が存在したのか、伝承があったのか不明であるが、何がしかの根拠は存在したであろう。