物事を北タイと比較してみている自分自身が、不思議と云うか面白くもあり、恐縮である・・・と云うのも、飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)は何でもありの印象をうけるからである。

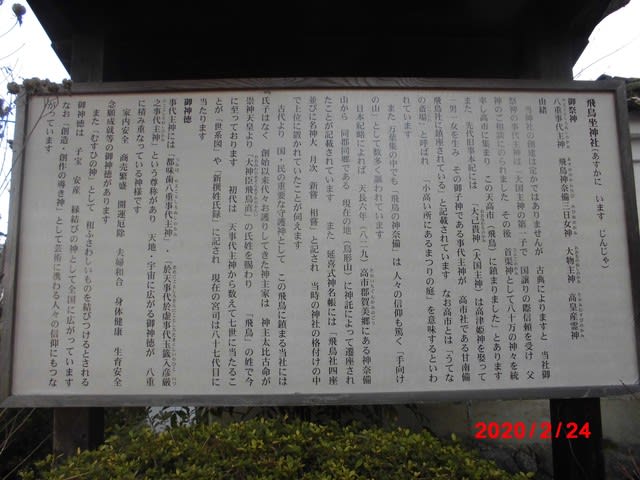

祭神は事代主命、飛鳥神奈備三日女神、高皇産霊神(たかみむすびのかみ 別名・高木神)、大物主神の四柱である。この中で天孫族神は高皇産霊神で、あとの三柱は出雲族神である。極論するなら敵味方同居である。

更に飛鳥神奈備三日女神の出自がはっきりしない。出雲國・須佐神社(祭神・素戔嗚尊)の社家系譜では、大国主神(大物主神)の子神の一柱に賀夜奈流美命の名が見られると云い、それが飛鳥神奈備三日女神だとする。このカヤナルミの母が“伽耶”から遣ってきて出雲系の大物主命と結ばれたのであり、事代主命の妹神と云われている。何か渡来系の匂いもする。

関裕二氏によれば、カヤナルミは伽耶を味方につけた出雲王朝の女王で、それは神功皇后だった・・・とする珍説も存在する。

(向かって左が男根柱、左が女陰である)

境内には男根・女陰の石造物が鎮座しており、何やらリンガ・ヨニのヒンズー世界を連想させ、南の島伝いに古代日本(倭国)に伝播したとの印象を受ける。今日も残る東南アジアの伝承に近いことも、北タイの人々に繋がる習俗の一つと考えている。何かしらワンダーの印象を受けた。

<了>