<続き>

館内と屋外に展示されている伝統的な沖縄民家を紹介して、当該シリーズを終了したい。

立派な仏壇と位牌で、本土では見ないものである。福建と本土を参考に沖縄で独自に発展したものであろう。

立派な仏壇と位牌で、本土では見ないものである。福建と本土を参考に沖縄で独自に発展したものであろう。

最近は、このような民家も少なくなり、将来は博物館でしかお目にかかれなくなるであろう。

最近は、このような民家も少なくなり、将来は博物館でしかお目にかかれなくなるであろう。

<了>

<続き>

館内と屋外に展示されている伝統的な沖縄民家を紹介して、当該シリーズを終了したい。

立派な仏壇と位牌で、本土では見ないものである。福建と本土を参考に沖縄で独自に発展したものであろう。

立派な仏壇と位牌で、本土では見ないものである。福建と本土を参考に沖縄で独自に発展したものであろう。

最近は、このような民家も少なくなり、将来は博物館でしかお目にかかれなくなるであろう。

最近は、このような民家も少なくなり、将来は博物館でしかお目にかかれなくなるであろう。

<了>

<続き>

琉球王国の遺品の続編である。万国津梁の金は著名で県知事応接室?に屏風に仕立てた銘文が記されている。

万国津梁の鐘と石造物を紹介した。次回は沖縄の民家を紹介して、沖縄県立博物館シリーズを終了したい。

万国津梁の鐘と石造物を紹介した。次回は沖縄の民家を紹介して、沖縄県立博物館シリーズを終了したい。

<了>

<続き>

今回は琉球王国の工芸について、眼についたものを紹介する。紹介と云っても知識がないので、キャップションと共に掲載する。

以上は、王家に関連した工芸品であり、下に掲げるのは、特に王家とは関連がないようであるが、立派な品々である。

以上は、王家に関連した工芸品であり、下に掲げるのは、特に王家とは関連がないようであるが、立派な品々である。

<続く>

<続き>

琉球王国の東南アジアとの交易の証として、出土陶磁を紹介してきた。そのことについて書き残したことがある。当時の琉球王国は、タイとの交易を頻繁に行っていた。相手はアユタヤ王国である。その際「香花酒(ラオ・ロン)」と呼ばれる酒が輸入されていた。これが後、泡盛に化けることになる。この酒を飲んだと思われる中国からの冊封使の記録が残っていると云う。

交易陶磁について、出土するベトナム陶磁器にコンテナの役割をする甕、壺類は含まれず、青花や白磁に限られている。文献によると琉球がベトナムへ渡航したのは、1509年の1度だけだと云う。当時の黎朝が鎖国的な政策をとっていた影響であろう。

写真の進貢船で大陸との接触が行われた。明朝に朝貢船を派遣したのである。以下、それに関する展示資料を紹介する。尚、説明する知識を持たないので、キャップションも合わせて掲示する。

本文の左には、尚真王への下賜品が箇条書きに記されている。見ると錦等々の布地や衣類のようにみえる。朝貢とともに大陸から冊封使が来琉した。

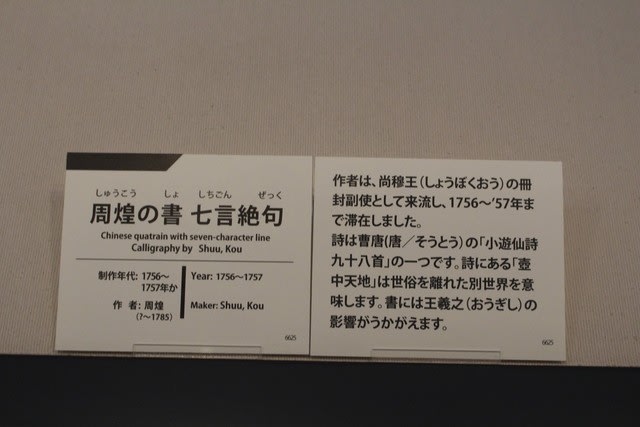

画面に登場するのは220名の中国人とキャップションにあるが、民間人も混じっていたのかどうか?。以下、中国人役人が遺した遺物である。

<続く>

<続き>

交易陶磁の残分を紹介したい。洋の東西を問わず、大航海時代以降暫く東西交流が盛んになる。北タイ陶磁の隆盛もその流れの一環であろうと考えている。

(シャムから渡来の四耳甕:所謂コンテナー壺)

(ルソン渡来の南蛮甕:中国・華南の焼成であろう)

(マルタバン壺陶片)

(キャップションによると南中国沿海部諸窯とある)

景徳鎮窯系青花磁で蹲る麒麟に松竹文様が描かれている。この麒麟文様はカロンやサンカンペーン文様に影響を与えた。

景徳鎮窯系青花磁で蹲る麒麟に松竹文様が描かれている。この麒麟文様はカロンやサンカンペーン文様に影響を与えた。

青磁はいずれも龍泉窯系と記されている。観ていると中国渡来陶磁はバラエティーに富んでいるが、なかでも龍泉窯系青磁が多いように感じた。これらの交易品は琉球王国の進貢船によってもたらされた。中国に対しては進貢船であろうが、東南アジア諸国との交易にも用いられたのであろうか?

青磁はいずれも龍泉窯系と記されている。観ていると中国渡来陶磁はバラエティーに富んでいるが、なかでも龍泉窯系青磁が多いように感じた。これらの交易品は琉球王国の進貢船によってもたらされた。中国に対しては進貢船であろうが、東南アジア諸国との交易にも用いられたのであろうか?

下のやや小型の交易船はマーラン船と呼ばれ、近世に島々や薩摩との間に用船されたと記されている。

下のやや小型の交易船はマーラン船と呼ばれ、近世に島々や薩摩との間に用船されたと記されている。

<続く>