毎週1回、水曜日に”ー日本古代の道教ー”とのテーマで、5回に渡り記事をupdateする。初回は『卑弥呼の鬼道とは』と題して記載する。

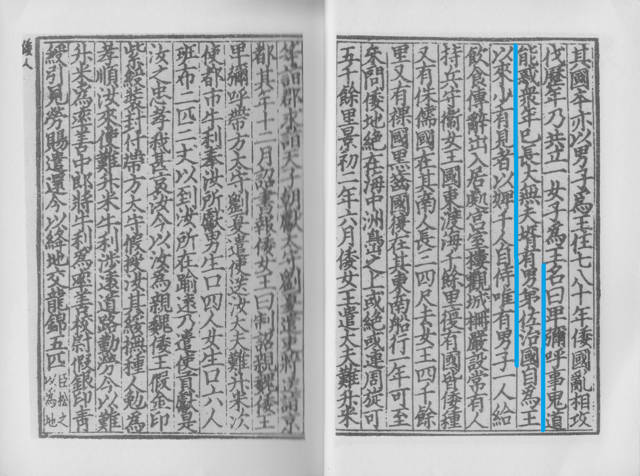

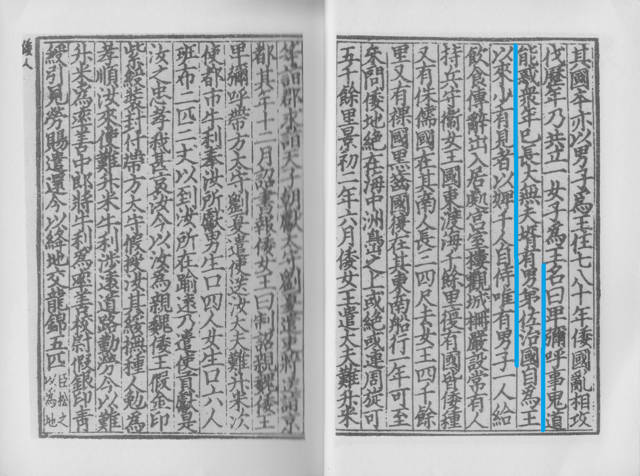

日本古代の道教について述べる前に、鬼道について考えてみたい。魏志倭人伝は、卑弥呼の鬼道について以下のように記す。『名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟佐治國』・・・名を卑弥呼と云い、鬼道を事とし能(よく)衆を惑わす。年をすでに重ねており夫はいないが、弟が国の支配を補佐している・・・とある。

そこで“鬼道”である。Wikipediaは諸説あるとして、以下のように記している。

- 卑弥呼はシャーマンであり、男子の政治を卑弥呼が霊媒者として助ける形態とする説(井上光貞『日本の歴史』〈1〉 中公文庫 2005年等)。

- 『魏志』張魯伝、『蜀志』劉焉伝に五斗米道の張魯と「鬼道」についての記述があり、卑弥呼の鬼道も道教と関係があるとする説(重松明久『邪馬台国の研究』 白陵社 1969年等)。

- 上記の説について慎重さを求める意見もある(佐伯有清『魏志倭人伝を読む』下 吉川弘文館 2000年)。

- 卑弥呼の鬼道は後漢時代の初期道教と関係があるとする説(黒岩重吾『鬼道の女王 卑弥呼』 文藝春秋 1999年等)。

- 道教説を否定し、鬼道は道教ではなく「邪術」であるとする説(謝銘仁『邪馬台国 中国人はこう読む』 徳間書店 1990年)。

- 神道であるとする説。神道の起源はとても古く、日本の風土や日本人の生活習慣に基づき、自然に生じた神観念であることから、縄文時代を起点に弥生時代から古墳時代にかけてその原型が形成されたと考えられている。大島宏之 『この一冊で「宗教」がわかる!』 三笠書房

古代史好きのアマチュアの説を含めれば、百家争鳴であろうが卑弥呼は巫女王と云われており、お告げを邪教と呼ぶのかどうかは別にして、鬼道とは、①その邪教の類と、②道教の卑弥呼バージョン、の二つが考えられる。

三国志の著者・陳寿は、卑弥呼のお告げの類を、五斗米道の張魯が民衆を惑わす姿に重ねて鬼道と記したと思われる。では、その鬼道に道教的要素を見出すことが出来るか否や。モノの見方は人によって百八十度異なる場合もあり断定するには、やや客観的要素に欠けるきらいがあるが、下述のように思えなくもない。

神道の『常世の国』的な考え方は、海上に他界がありそこに常世の国が存在するとの考え方である。それは道教の神仙思想に他ならない。常世の国、すなわち海上他界の考え方は、古墳時代に遡ることは可能(装飾古墳には、ゴンドラ風の船に棺が載り、その船の舳先には鳥がとまり、櫂を漕ぐ人が壁画に描かれている)であるが、卑弥呼の時代にまで遡ることが可能かどうか。

『延喜式』所載の大祓(おおはらえ)。その神道行事の祝詞が、大和・河内の百済系氏族により奏上され、その中に『東王父・西王母』という道教の神仙が登場する。 延喜式とは905年(延喜5年)編纂が開始され、927年(延長5年)に至って撰進されたもので、10世紀前半に完成したものである。弥生時代後期とは700―800年の時代差があり、道教なり張魯の鬼道の認識なり、あるいは思想が普及していたかどうか、判断する資料を持たないが、卑弥呼の700―800年後には確実に存在していた証が『延喜式』に記載されている。

先に記した、魏志倭人伝の記事を注視したい。卑弥呼は景初二年六月、大夫難升米等を帯方郡に至らしめた。帯方郡太守劉夏は、吏を遣わして難升米等を京都(洛陽)に帯同した。其の年の十二月、魏帝は卑弥呼に詔書して曰く、『―略―汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮(あた)えん。―略―汝が来使難升米(なしめ、あるいは、なんしょうまい)を以て率善中郎将と為し、牛利(ごり、あるいは、ぎゅうり)を率善校尉と為し、銀印青綬を仮えー略―』とある。その中で種々の贈物を賜った中に銅鏡百枚がある。

更に正始元年、大使弓遵、建中校尉梯儁(ていしゅん)等を遣わして詔書・印綬を奉じて倭国に詣(いた)らしめ・・・とある。この記述以降に、正始四年、正始六年、正始八年の魏との交渉記事が続く。

これら一連の魏都や帯方郡と倭・邪馬台国の交渉記事の中での関心事は・・・・・、

一、親魏倭王の金印紫綬

二、率善中郎将、率善校尉の銀印青綬

三、銅鏡百枚

四、詔書

ここで三を除き、一、二、四については、漢語であろうが読み方と内容の説明を受けたものと思われる。難升米や牛利あるいは随員の中に、漢語が理解できる人が含まれていたであろう。

三の銅鏡百枚を賜った記事である。景始三年銘の三角縁神獣鏡が出土したことから、三角縁神獣鏡が賜銅鏡百枚の青銅鏡であると流布されていたが、それは中國では一枚も出土しないことから、最近では国産鏡とされている。では銅鏡百枚とは、どのような青銅鏡であろうか。

種々の名前で呼ばれる鏡のなかに、〇〇〇〇四神鏡なる青龍、白虎、朱雀、玄武の図紋が鋳出された漢式鏡や、東王父・西王母が鋳出された三段式神仙鏡(後漢―三国)、あるいは佐味田宝塚古墳出土の車馬画像鏡(後漢―三国)がある。魏志倭人伝は『銅鏡百枚』と記すのみで、鏡の種類まで記載していないので想像するしかないが、上述の青銅鏡が含まれていた可能性は考えられる・・・とすれば、四神や東王父・西王母の名称なり意味を、難升米や牛利あるいは伊都国の一大率などが聞き及んでいた可能性は高い。

(佐味田宝塚古墳出土の車馬画像鏡の東王父・西王母)

このように考えれば、卑弥呼の時代に四神や東王父・西王母の何たるか、つまり道教・陰陽道(風水)が知れ渡っていたと想像するに難くない。つまり卑弥呼の鬼道は、道教や陰陽道の代物であったことになる。縷々記載したが卑弥呼の時代に道教は、知識階層の常識であったと思われる。

<次週水曜日に続く>