今回の北・中部九州の上古・古代関連施設を巡る旅は、結局7泊8日の旅となった。全国旅行支援の御陰で、宿泊費が40%割引にクーポンの支給がありがたかった。

<初日>

初日は宇美八幡宮に隣接する宇美町立歴史民俗博物館等4箇所巡り。

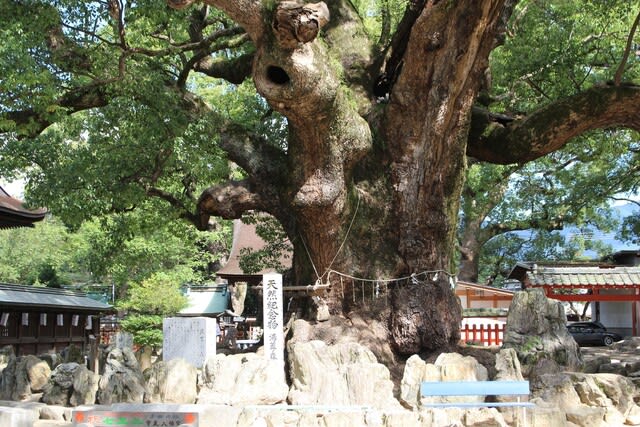

(宇美八幡宮)

<2日目>

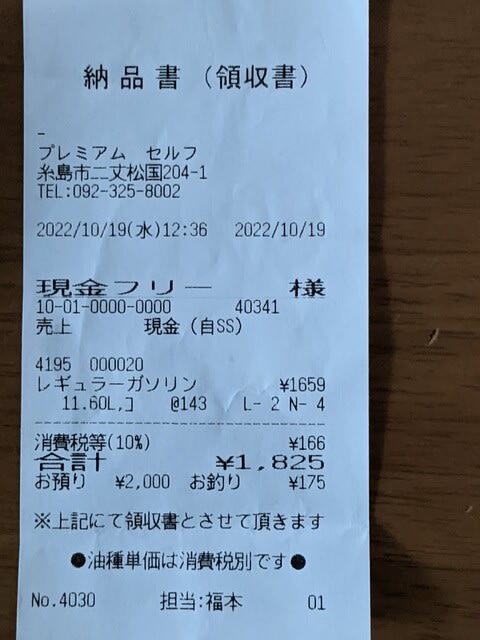

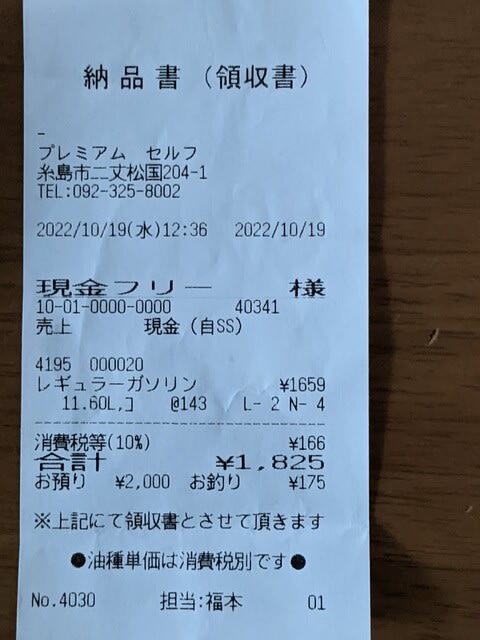

2日目は給油が必要だ。ヤリスの燃費は、リッターあたり約33kmで、支出にさしたる支障はないものの、ガソリン単価は安い方がよい。唐津・呼子の名護屋城博物館へ行く途中、糸島市内を通過していると、どうもガソリン価格が安いようだ。写真のレシートをご覧願いたい。リッターあたり143円となっているが消費税をプラスすると157円となる。我が田舎は最安165円なので、ずいぶん安い。・・・ということで、かなりお得な給油ができた。

目指す名護屋城博物館は、博物館自体が高い石垣の上で、それ自体が名護屋城ならぬ、現代の城塞のように見えた。

(佐賀県立名護屋城博物館)

(名護屋城址)

<3日目>

九州国立博物館を含めて5施設を巡る。九州国立博物館は国立だけあって見ごたえ十分。従前は写真撮影禁止であったが、今日では許可されている。後日、展示品を紹介したい。太宰府八幡宮は、何度も参拝しているので今回はパス。

(九博ロビーにて)

<4日目>

余裕のある1日であった。大分県日田市まで足を伸ばし、久留米に戻って高良大社を参拝して終了。

(高良大社にて)

眼下の景色は最高であった。

<5日目>

今回の旅のハイライトで見どころ満載であった。広川町古墳公園資料館・弘化谷古墳、八女市岩戸山歴史文化交流館・岩戸山古墳、熊本県立装飾古墳館、江田船山古墳をめぐり熊本城へ。

<6日目>

6日目は、長距離移動。佐賀県立博物館から山口へ。目指すは佐賀城の内堀内の博物館へ。ところが通行止め、何やらフェスのようで多くの人出である。見るとタイ・フェスのようである。

タイ飯の屋台が並んでいる。久しぶりにトム・ヤンクンを食す、それなりの味であった。

(関門・門司港)

関門海峡を通過して山口へ。

<7日目>

(山口県埋蔵文化財センター)

山口県埋蔵文化財センターへ行ったあとは、これといった予定なし、次の宿泊地である島根県西部へは1時間半。もてあますほど時間がある。クーポンが2人で6000円分でた。したがって”ゆめタウン山口”で買い物。ぶらぶらして島根県西部の宿泊先に到着したのは、午後4時前であった。

<8日目>

帰宅。各宿泊先でクーポンの配布を受けた。福岡では梅が枝餅と辛子明太子に化け、久留米では小城羊羹、熊本では辛子蓮根をしこたま仕入れ、山口では豆子郎(外郎)に化けた。爆買いとは云えないもののそれなりの旅であった。

<了>