<再開>

北タイ陶磁の源流を考察するにあたり、先人がすでに論文を発表している。それはアデレード大学時代から一貫して調査・研究をすすめているドン・ハイン氏のレポートである。当該ブロガーの見解を述べる前に、ドン・ハイン氏のレポート内容を紹介する。長文のレポートであり、数十回の連載になるかと思われる。

尚、文中藍字は要点と思われる内容を示し、朱字は当該ブロガーの注釈である。そのドン・ハイン氏のレポートは”Ceramic Kiln Lineages in Mainland Southeast Asia”とあり、「東南アジアの窯業系統」とした。

1.影響とインスピレーション

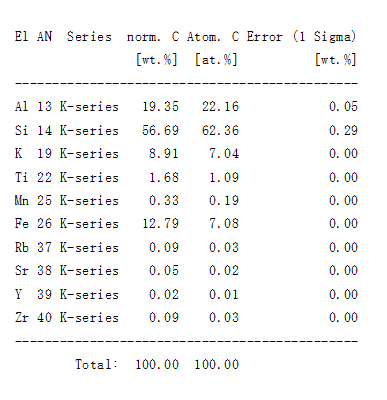

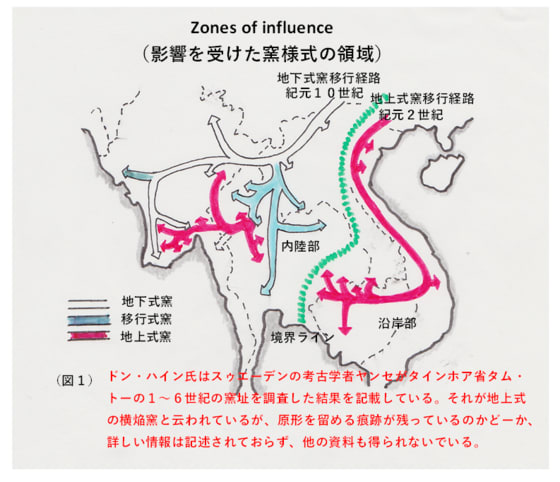

東南アジアの歴史的な高温焼成窯は、2つの別々の中国の影響源に由し、それぞれの窯は特定の特性によって定義付けされることを示している。一つ目の影響を受けた地域は、主に東南アジアの東海岸および隣接する内部に沿って見られ、二つ目の供給源の影響を受けた窯は、内陸の河川やその畑地に見ることができる。具体的な地域として一つ目はベトナムとカンボジア、二つ目はタイ、ラオス、ミャンマーである。

東南アジア東海岸沿いの窯は、中国南東部に位置する窯の影響を示唆しているが、内陸部の窯は北部に集中しており、内陸部伝来のルートが推測される。これら二つの影響源からの出来事は、何世紀にもわたってのことであり、異なる生産技術だけでなく、形やデザインが異なる陶磁器になったと思われる。東南アジアでは、土器焼成が数千年にわたる長い歴史を持つ中で、横焔式窯が導入され高温焼成の焼締陶や施釉陶が生産された。中国で温度制御可能な横焔式窯が開発され、それが数百年後に東南アジアに伝わった。

東南アジア東海岸沿いの窯は、中国南東部に位置する窯の影響を示唆しているが、内陸部の窯は北部に集中しており、内陸部伝来のルートが推測される。これら二つの影響源からの出来事は、何世紀にもわたってのことであり、異なる生産技術だけでなく、形やデザインが異なる陶磁器になったと思われる。東南アジアでは、土器焼成が数千年にわたる長い歴史を持つ中で、横焔式窯が導入され高温焼成の焼締陶や施釉陶が生産された。中国で温度制御可能な横焔式窯が開発され、それが数百年後に東南アジアに伝わった。

東南アジアに伝わった横焔式窯は地下式か粘土構築で、サイズが小さく、窯構築コストがかからず、おそらく季節的に運営された。農夫と思われる人々による原始的なこのような窯は、東南アジアに広く分布している。窯の形態と詳細なバリエーションは、基本的な横焔式単室窯に、各地の革新と変更があったことを示唆しているか、場合によっては後世に中国からの技術移転のあったことを示唆している。特に輸出貿易陶磁生産窯は、時間の経過と共に質の向上が課題で、技術的に高度化し、デザインはより標準化された。中国では、それに対し粘土スラブや煉瓦造りのいわゆる饅頭窯や龍窯が出現するが、これは東南アジアでは出現していない。東南アジアでは、地域特定のニーズを満たすために、もともと導入された形式の窯の改造に時間を掛けた。東南アジアに伝わった陶磁技術は、幾つかの窯で中国陶磁を模倣するまで成長したが、それを越えることはできなかった。生産量の多寡は市場によって決められた。わずかな例外を除いて、東南アジアの窯場は、中国の高品質で安価な製品に駆逐され、徐々に生産は減少し衰退した。実証的仮説として、本レポートは窯業技術の習得・普及から商業ベースにのせるまでの広範なサイクルを実証することを目指している。それは伝播の経路を提案し、技術的特徴をもつ領域を検討するものである(・・・以下ドン・ハイン氏のレポート内容を紹介するが、冗長すぎて核心をつかむのに苦労した。地上窯は2世紀に中国から伝播したとし、地下式窯は10世紀に中国から伝播したとする。いずれも明確な根拠は記載されておらず、ドン・ハイン氏の観念的思索と思われなくもない。)。

東南アジアに伝わった横焔式窯は地下式か粘土構築で、サイズが小さく、窯構築コストがかからず、おそらく季節的に運営された。農夫と思われる人々による原始的なこのような窯は、東南アジアに広く分布している。窯の形態と詳細なバリエーションは、基本的な横焔式単室窯に、各地の革新と変更があったことを示唆しているか、場合によっては後世に中国からの技術移転のあったことを示唆している。特に輸出貿易陶磁生産窯は、時間の経過と共に質の向上が課題で、技術的に高度化し、デザインはより標準化された。中国では、それに対し粘土スラブや煉瓦造りのいわゆる饅頭窯や龍窯が出現するが、これは東南アジアでは出現していない。東南アジアでは、地域特定のニーズを満たすために、もともと導入された形式の窯の改造に時間を掛けた。東南アジアに伝わった陶磁技術は、幾つかの窯で中国陶磁を模倣するまで成長したが、それを越えることはできなかった。生産量の多寡は市場によって決められた。わずかな例外を除いて、東南アジアの窯場は、中国の高品質で安価な製品に駆逐され、徐々に生産は減少し衰退した。実証的仮説として、本レポートは窯業技術の習得・普及から商業ベースにのせるまでの広範なサイクルを実証することを目指している。それは伝播の経路を提案し、技術的特徴をもつ領域を検討するものである(・・・以下ドン・ハイン氏のレポート内容を紹介するが、冗長すぎて核心をつかむのに苦労した。地上窯は2世紀に中国から伝播したとし、地下式窯は10世紀に中国から伝播したとする。いずれも明確な根拠は記載されておらず、ドン・ハイン氏の観念的思索と思われなくもない。)。

<続く>

北タイ陶磁の源流を考察するにあたり、先人がすでに論文を発表している。それはアデレード大学時代から一貫して調査・研究をすすめているドン・ハイン氏のレポートである。当該ブロガーの見解を述べる前に、ドン・ハイン氏のレポート内容を紹介する。長文のレポートであり、数十回の連載になるかと思われる。

尚、文中藍字は要点と思われる内容を示し、朱字は当該ブロガーの注釈である。そのドン・ハイン氏のレポートは”Ceramic Kiln Lineages in Mainland Southeast Asia”とあり、「東南アジアの窯業系統」とした。

1.影響とインスピレーション

東南アジアの歴史的な高温焼成窯は、2つの別々の中国の影響源に由し、それぞれの窯は特定の特性によって定義付けされることを示している。一つ目の影響を受けた地域は、主に東南アジアの東海岸および隣接する内部に沿って見られ、二つ目の供給源の影響を受けた窯は、内陸の河川やその畑地に見ることができる。具体的な地域として一つ目はベトナムとカンボジア、二つ目はタイ、ラオス、ミャンマーである。

<続く>