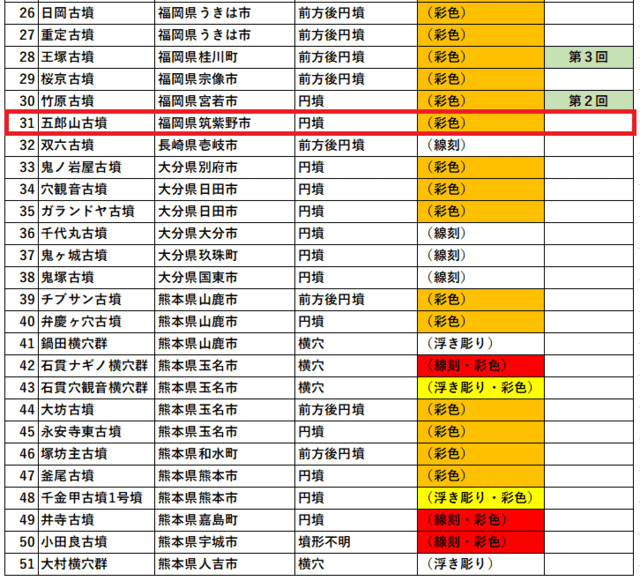

不定期連載として掲載した過去5回分をレビューしておく。

第1回目 装飾古墳は語る(1)・装飾古墳概論

第2回目 装飾古墳は語る(2)・竹原古墳

第3回目 装飾古墳は語る(3)・王塚古墳

第4回目 装飾古墳は語る(4)・梶山古墳

第5回目 装飾古墳は語る(5)・穴神1号横穴墓

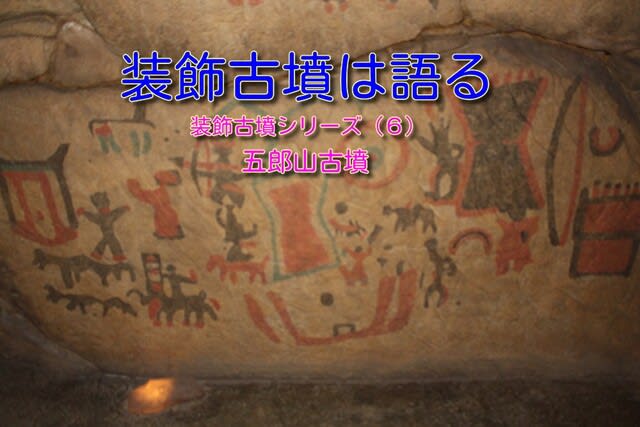

今回は装飾古墳として著名な福岡県筑紫野市の五郎山古墳を取り上げる。赤枠で囲った五郎山古墳が今回のテーマである。

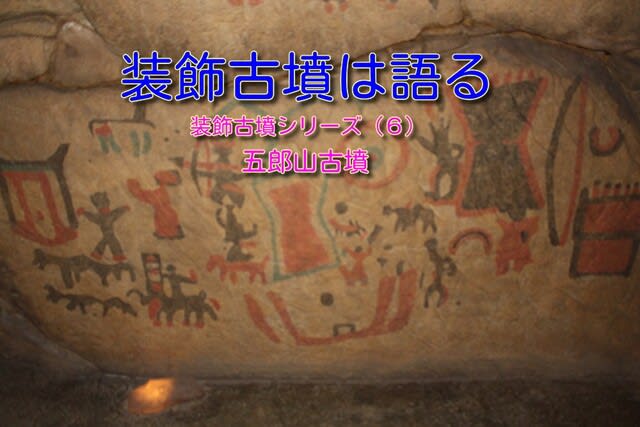

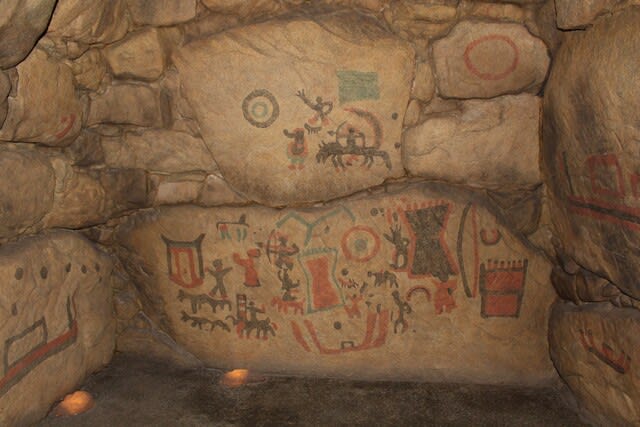

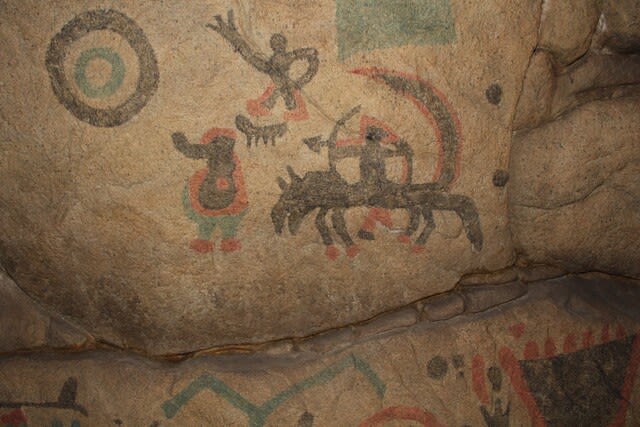

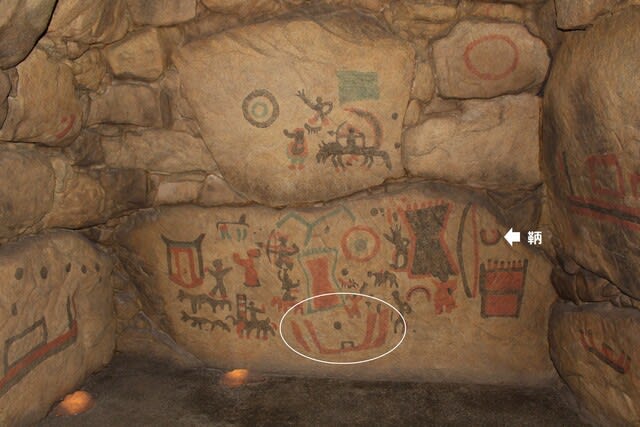

それは閑静な住宅街の一角に在った。壁画保存のため内部の見学はできないが、古墳の丘陵の麓に『五郎山古墳館』なる資料館が存在し、そこに復元された古墳・石室が展示されている。その復元された壁画について種種考察したものである。

(住宅街の一角に存在。右側が五郎山古墳、左に五郎山古墳館)

(御覧のように五郎山古墳は円墳である)

(古墳の丘陵麓の五郎山古墳館)

<壁画系装飾古墳>五郎山古墳 筑紫野市 古墳時代後期の6世紀

墳丘径32m、高さ5mの円墳。副葬品は盗掘、但し金環、管玉、勾玉、刀子、須恵器が出土している。

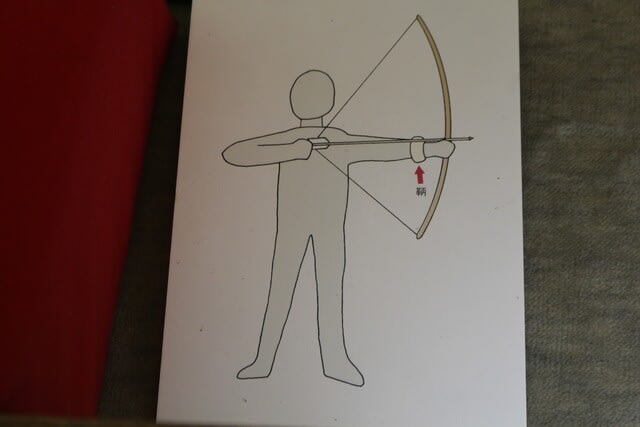

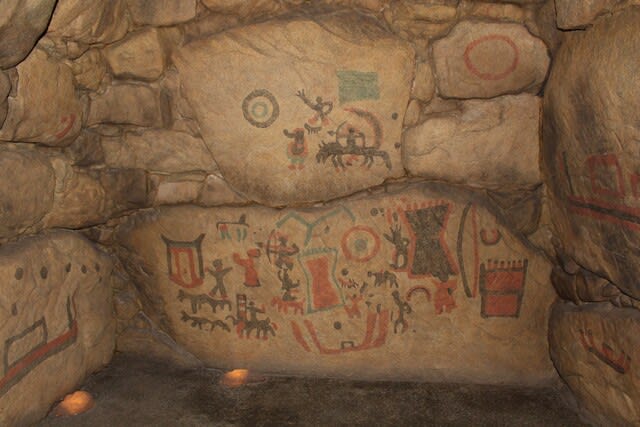

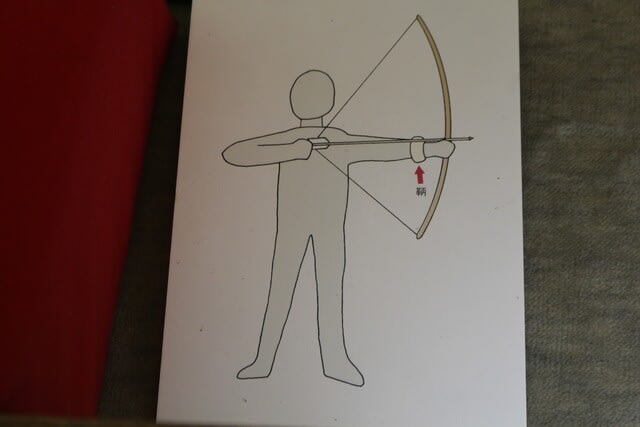

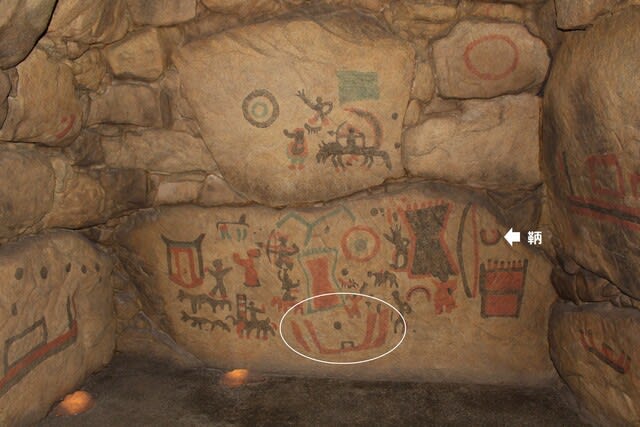

後室奥壁の壁画は黒・赤・緑の3色。描かれている題材は弓、靫、鞆(弓の弦から手を守る防具)、盾、弓を射る人、巫女、騎馬人物、力士、犬、猪、舟、馬に旗、家(居館)、同心円文と思われる。

後室右壁には、上下に二つの舟が描かれているが、上の舟の中央には長方形の箱状のものが積まれている。船体が二重構造になっているのは、準構造船のように思われる。

ここで装飾古墳の画題を埴輪に見ることが出来るとして弓、靫、盾、船、馬などを過去紹介してきたが、ここでは未紹介の鞆、力士、馬に旗の埴輪も存在することを示しておく。

(鳥取・長瀬高浜遺跡出土:鞆埴輪)

(向かって左の人物が力士、右に旗を掲げる馬)

(大阪・今城塚古墳出土:力士埴輪)

(群馬・酒巻14号墳出土:旗を掲げる馬埴輪)

以下、五郎山古墳に関する種々の見解を箇条書きで示す。

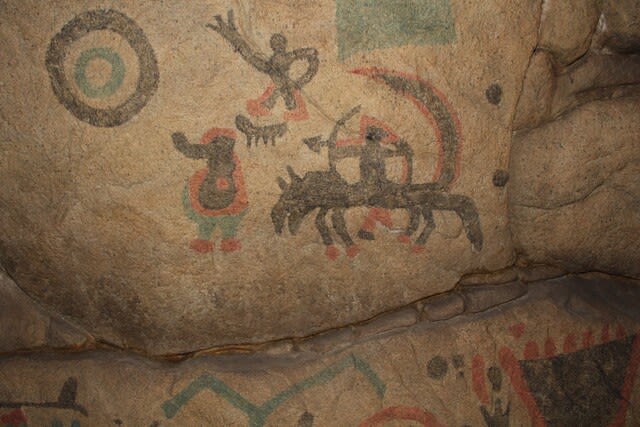

- 的に弓を射る人が描かれているように見える図があるが、あれは月ではないか。月の中にはいろいろな動物がいるとされているが、我が国では莵とともにヒキガエルもいるとされている。そのような動物を弓で射ろうとした図ではなかろうか。(上掲写真の旗を掲げる馬に乗る騎馬人物が矢を射ろうとしているが、それは左の同心円状の的か、それとも月か?)

- 馬や舟に乗って狩りに出かけたのであろうか。犬や馬を家畜として飼育していたようだ。同心円の外が赤く縁どられたのが太陽で、黒く縁どられたのが月であろう。靫(ゆぎ)と船が多く、当時威力を発揮したのは弓矢であったろう。船も二艘描かれているが載っている箱のようなものは木棺ないしは古墳用の石材か。

- 玄室奥壁最下段の腰石には、右端に鞆や靫、弓などの武具、中央部には上から緑色の鳥、同心円文、靫、船が描かれ、右端と中央の絵の間には、冠を被った人物や矢が刺さった動物、スカート状の着物を着た人物などが見られる。この冠の形状は、下の写真の熊本県にあるチブサン古墳の壁画と同じ三本の角がある冠で、朝鮮半島南部の冠と同じ形である。

(五郎山古墳)

(チブサン古墳)

(大伽耶金銅冠・高霊池山洞32号墳出土 5世紀中頃)

(出雲上塩冶古墳出土の金銅冠を被る出雲王)

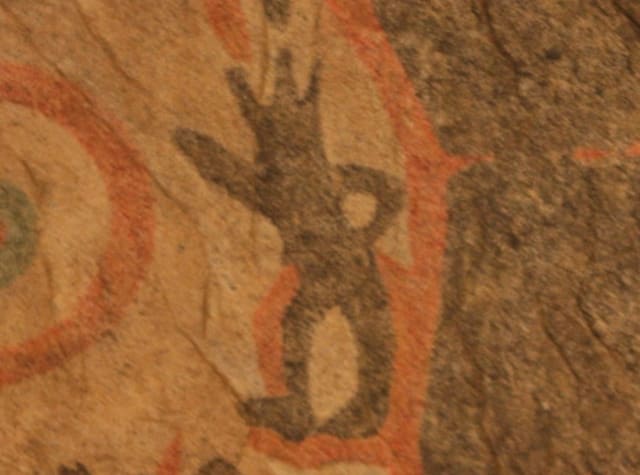

- 壁画に描かれた緑色の線状の形は、この棺を乗せた船を他界へ導く「鳥」を表現していると言われている。鳥の左には動物が描かれ、この動物を狙うように右下に矢を構えた人物が描かれている。その下には甲冑を身につけ、大刀を持った騎馬人物、その左上に動物が上下に描かれている。祈るようなポーズの人物、さらにその左下には両手両足を広げた人物が、最下段には、はしご状の旗か盾を持った騎馬人物が見られる。左端には、切妻造りの屋根を持つ家(居館)、動物が上下に描かれていることがわかる。腰石の上に置かれた方形の石には同心円文、その右側に左手を腰にあて、右手を上げたポーズをとる力士と思われる人物、その下には動物と人物が描かれている。右側には旗をなびかせ、矢をつがえた騎馬人物があり、その右上の石には円文を見る。玄室側壁では西側奥の腰石に、船と16個の小さな丸、東側奥の腰石とその上の石にそれぞれ船が描かれている。船の中央にある四角い物体は、遺体を安置した棺を表現しており、16個の小さな丸は、星を表現していると思われる。

- 奥壁に向かって左側に一艘、右側に二艘の船が描かれている。それらの船には、長方形のモノが載せられている。これは死者を収める柩であろうと考えられる。そしてその周りには黒の珠文が幾つか描かれており、星の輝く夜の世界を被葬者をのせた船が航行していると解釈される。この船の絵は二重構造になっており、準構造船と考えられ、来世というものを海の彼方と認識し、海上他界の観念が存在していたであろう。

- 被葬者の一代記を描いたであろう。狩りの場面があったり、居館があったり、大型の船を描いている。近くには式内社・筑紫神社があり、筑紫君の本拠地であった。

『日本書紀・欽明天皇条』によれば、十七年(556)春一月、百済王子の恵が帰国を願い出た。よって多くの武器・良馬のほかいろいろの物を賜り、多くの人びとがそれを感歎した。阿部臣・佐伯連・播磨直を遣わして、筑紫国の軍船を率い、護衛して国に送りとどけさせた。別に筑紫火君を遣わし、勇士一千を率いて、弥弖(みて)に送らせ・・・と記す。

つまり、阿部臣・佐伯連・播磨直と共に北部九州の地場豪族・筑紫火君が配下の勇士・千人を率いて、王子・恵を百済に送ったという。五郎山古墳の被葬者と関連する出来事のように考えられる。

この筑紫神社であるが、祭神は『筑紫国魂つまり筑紫の神』ほか二柱で筑紫君(筑紫国造)が祀ったとされている。それは渡来者集団が祀ったであろうと想定されており、半島南部との強い繫がりを感じさせる。

- Wikipediaは、以下のように記している。舟を死者の魂の担い手とするのが、弥生時代以来の伝統的な観念であった。本古墳の奥室左右壁に描かれた舟は、棺と思われる箱状の物を乗せている。弓、靫、鞆などの武具は、辟邪(へきじゃ)、すなわち悪霊を寄せ付けない機能をもつものである。また、同心円文は日月星辰をあらわし、他界を象徴するものである。

古墳壁画には馬が描かれているが、考古学者の白石太一郎氏は馬も舟同様に魂の乗り物であると指摘した。甲元眞之氏は、装飾古墳において、葬送儀礼との関連で馬が描かれるのは6世紀後半のごく限られた時期であることを指摘し、「馬は魂の乗り物」という、中国北方地域にみられる葬送観念が日本に持ち込まれたものだとする。甲元氏は、霊屋(居館)に祈る人物の存在も合わせ、本古墳壁画は一種の葬送儀礼を表したものだとしている。

- 筑紫野市五郎山古墳館の展示パネルは、以下のように壁画の解釈をしている。この壁画に古代人が何を描きたかったのは、謎につつまれているが、魂を黄泉の国へ運ぶと考えられた『船』や、魂を守護するための『靫』や『弓』などの武具が、人物などよりも大きく描かれていることから、これらの壁画が“死者への鎮魂”を願っていたものと思われる。人物系や動物系などの壁画は“死者の生前の姿”を描いたものと考えられる。

- 辰巳和広氏は、以下のように記しておられる。壁画は玄室の奥壁に黒・赤・緑の3色で所狭しと描かれている。馬に乗って矢を射る人物や祈りを捧げる人物は女性であろうか、船、靫などの武具、太陽とみられる同心円、猪らしい矢が刺さった動物などをみる。これをもって『王の狩猟儀礼』と『他界へと被葬者の霊魂を運ぶ船』を描いたと指摘し、支配の永続と繁栄を願ったと解釈しておられる。

種々の見解を敢えてまとめる必要もないかと覚えるが、当該ブロガーは以下のように考える。五郎山古墳の被葬者は筑紫君に繋がる人物で、渡来者集団のボスの末裔かと思われる。それは半島南部の王冠に似た冠を被る、被葬者かとおもわれる人物壁画から云えることである。船は合わせて四艘描かれているが、奥壁腰石に描かれる船は半島南部から渡り来たったことを表しているであろう。その他の三艘は被葬者が海上他界へ赴くためのもので、奥壁の一連の絵画は被葬者の一代記を物語っているであろう。

(白丸枠の船にのり半島南部から渡海してきたのか?)

尚、筑紫野市五郎山古墳館展示パネルは、“魂を黄泉の国へ運ぶ・・・”と記すが、『黄泉の国』とは地下世界(つまり、古墳の石室は地中にあり、これを地下として『黄泉の国』と呼ぶなら理解できるが・・・)を表す言葉であり、適切な表現ではない。魂を船によって海上他界へ運ぶ様子を描いた・・・と理解すべきであろう。

<第6回了:次回掲載未定>