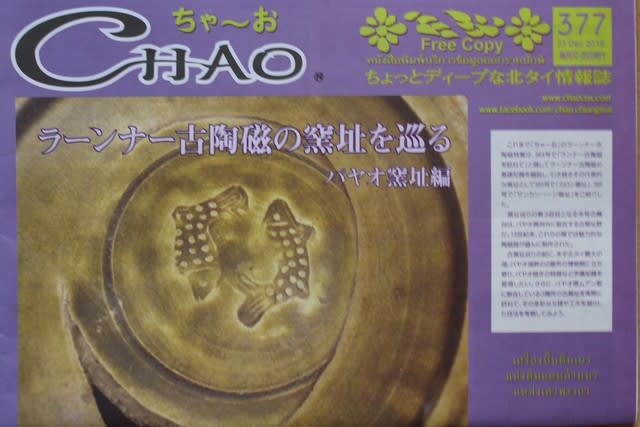

チェンマイの日本語情報誌『CHAO(ちゃ~お)』は月2回の発刊である。そこに『ラーンナー古陶磁を訪ねて・ラーンナー古陶磁の窯址を巡る』とのテーマで発刊して頂いた。5回シリーズの不定期連載であったが、先の2月25日号で完結した。

シリーズ第5回:2019年2月25日発刊=パーン窯址編

チェンラーイ県パーン郡のパーン焼と現地の2つの窯址、更にチェンマイ国立博物館前庭に移設された窯址を紹介している。

シリーズ第1回・2018年6月10日発刊

実質的な入門編としてカロン焼と窯址、サンカンペーン焼と窯址、パヤオ焼と窯址、パーン焼と窯址の概要を紹介している。

シリーズ第2回・2018年6月25日発刊=カロン窯址編

チェンラーイ県カロン副郡のカロン焼と窯址を紹介している。旧ランナー王国下でバラエティーに富む焼物が焼成された窯で、窯址も多様性に富んでいる。

シリーズ第3回・2018年8月25日発刊=サンカンペーン窯址編

シリーズ第4回・2018年12月25日発刊=パヤオ窯址編

パヤオ県ムアン郡に存在するパヤオ焼と窯址を紹介している。北タイで最も早く操業を開始したであろうと云われている。

CHAOはチェンマイでは要所で無料入手できるが、日本では郵送して頂くことが可能である。数寄者で入手希望の方は以下の手順で入手されたい。尚、価格は1部350円。

購入希望バックナンバー(各表紙右上の各枠記載番号)と代金の銀行振込口座

楽天銀行 サンバ支店

普通口座 4081258

口座名 高橋敏(タカハシビン)

代金振込後、

①氏名(ふりがな)、住所、電話番号、バックナンバー記載

②振込の領収書コピー

①と②を合わせて、下記宛て郵送かFAX、またはE-Mailにて申し込みして下さい。

宛先:Bridge International Foundation

住所:296/136 Moo2 Laguna Home T.Nongjom A.Sansai

Chiangmai 50210

FAX:0-5312-7175

Mail:mail@chaocnx.com

今後、番外編として他の北タイの窯址を幾つか紹介する予定です。

<了>