過日、チェンマイ県チェンダオ郡最北端にある、カチン族集落のマナウ柱(ココ参照)について記事にした。

カチン族について、どのような民族であるか種々調べていると、妹尾孝彦氏なる方が著述された、『カチン族の首かご』なる著書が存在するとのこと。題名からして興味をひいた。地元の図書館には無く、島根県立図書館に存在していた。早速借用し7時間ほど要したが、一気に読了した。

(初版:昭和32年1月20日:60年前の出版であり、紙焼けしている)

妹尾氏は第55師団歩兵第112連隊第3大隊の第2中隊所属の陸軍1等兵で、『カチン族の首かご』は、所属部隊のカチン高原掃討作戦を記録した軍記(手記)である。妹尾1等兵は英語ができたことから、所属部隊の斥候兼進軍の行路確保の任務に当たっていた。

現・ミャンマーはカチン州の要衝・ミッチーナに進軍し、そこから北部のカチン高原に向けて、英軍および重慶軍(中華民国蒋介石・国民党軍)の掃討作戦から物語(実話)が始まる。

(牟田口廉也師団長の第18師団はインパールを目指した)

話しは中抜きして要点を記すが、カチン高原の要衝・サンプラバムを確保して間もなく、本隊はミッチーナへの退却命令が下るも、妹尾1等兵は諜報の為1人現地に留まった。そこで現地のカチン族5部族の推戴によりコーカム(国王)に就くことになった。約1か月後、妹尾1等兵にミッチーナへの退却命令が下だり退却することになるが、それまでの1か月間、カチン族との交渉や現地を見聞して知り得たことどもが記されている。素人目にも民族学的に貴重な資料と思われる。そのせいであろう、かの梅棹忠夫氏が”あとがき”を寄稿しておられる。

今回は、物語の中からカチン族の風俗・慣習から3点の事柄を紹介し、残りは後日にしたい。

先ず、図書名の『カチン族の首かご』である。妹尾1等兵が進軍した当時の昭和16年に、首狩りの習慣が残っていたとのことである。上図のような竹で編んだ籠に入れたと云う。この首狩りの習慣は、第2次大戦の当時残存していたようで、カチン族のみならず、佤(ワ)族(ラワ族も同族で別呼称)もそのようであったと聞いている。

次に紹介するのが、カチン族酋長の家である。何本もの掘立柱を持つ高床式住居である。ここで注目して欲しいのは、建物中央(下図で云えば上側)の”乙女の部屋”である。当該高床式建物は、家族や客人が出入りする出入口の他に、乙女の部屋にも出入口が存在する。これは夜間に”夜這い”する若き男性のためのものである。黒潮洗う南海の土佐のかつての夜這いを想起させる。

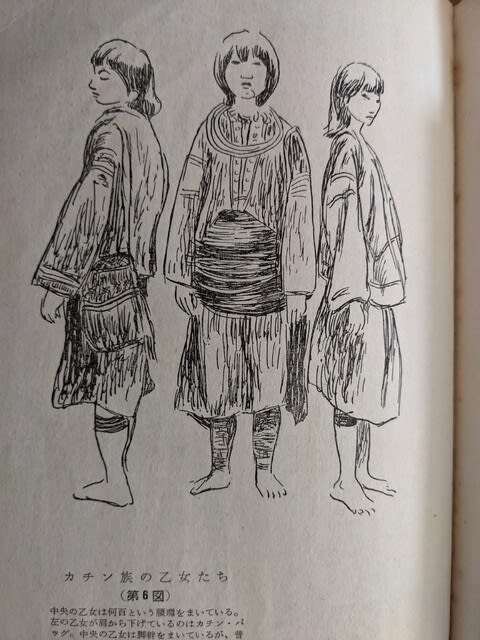

3点目は、カチン族女性の『腰環』である。妹尾氏のデッサンを御覧頂きたい。

上掲デッサン中央の女性。腹部というか腰に巻いているのが腰環である。籐や真鍮でできているそうだ。なぜこのような腰環を付けるのか、その理由や目的には言及されていない・・・残念。

(いずれもチェンマイ郊外のパロン族女性の腰環である)

これと同じように腰環をつけつ人々が北タイにも存在する。それはパロン族(パラウン族ともいう)の女性である。カチン族の習慣がパロン族に伝播したのか、あるいは逆なのか。いずれにしても居住地は隣接しており、風俗や習慣は相互に影響を与え合っているであろう。

いずれにしても『カチン族の首かご』は、読むのにひきつけられた良書である。折々に内容を紹介したいと考えている。

<了>