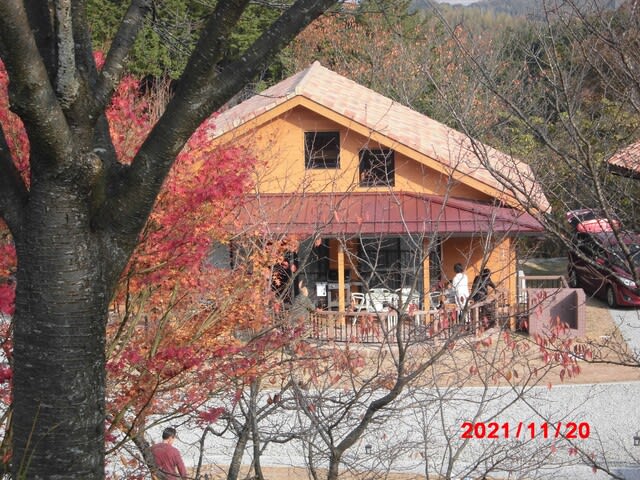

過日、松江市宍道町の森林公園へ。公園にはオートキャンプ、ロッジ、グランキャビンが併設されている。予てよりグランキャビンを利用したいと考えており、その下見にでかけた。

場所は、小高い山の中腹で西に出雲平野、東に宍道湖が見渡せ、正面は出雲空港の滑走路が宍道湖に突き出している。見ると航空機の発着が斜め上方から見ることができる眺望地点であった。

グランキャビンの周辺は紅葉がそれなりであった。往路は『いずもロマン街道』なる山中の道を走ったので、復路は宍道湖に出て国道9号を西進。

すると田んぼに、オオハクチョウかコハクチョウか知らないが、白鳥が落ち穂をついばんでいる。いよいよ冬の到来を感じた一日であった。

<了>