<続き>

ブログ開始3000日記念としての”埴輪と装飾古墳で考えた”4回シリーズの最終回である。振り返ると・・・

第1回:刺青『胸形』から想いを馳せる

第2回:お化けの三角頭巾

第3回:魂を運ぶ馬

・・・の事どもについてお伝えしてきた。今回は最終回として『来世・冥界への旅立ち』とのテーマで記事にした。

古墳時代、船を肖形としたものに埴輪や木製品、更には装飾古墳壁画がある。

出土する船形埴輪は、船首と船尾が二股に分かれた二重構造と、船首と船尾が反り上がるゴンドラ風との2種類が存在する。二重構造の代表的な埴輪は大阪歴史館が展示する、長原高廻り2号墳(4世紀後半)の船形埴輪である。

一方、ゴンドラ風の埴輪は同じく長原高廻り1号墳(4世紀末~5世紀初)出土の船形埴輪である。

これらは準構造船と呼ぶ船をそのまま埴輪にしたもので、それ以外の付属物は表現されていない。これらの船形埴輪をもって、古墳被葬者の何某を表現したとする推測は出来なくもないが、やや無理筋であろう。被葬者の生前は、このような船で本貫の地から渡り来たったのか、それとも被葬者の亡骸ないしは魂を海上他界、つまり来世へ送り届けるためのものなのか、判断しにくいであろう。

国立金海博物館展示

これに関連し、韓国・国立金海博物館に長原高廻り古墳出土の船形埴輪に似た土製品が展示されている・・・と、すれば被葬者が生前に用いていた船を写したであろうか。いずれにしても判断つきかねる。

ところが、三重県松阪市宝塚1号墳(古墳時代中期・5世紀前半)から出土した船形埴輪である。この埴輪の目的も判断しにくいものの、以下のように考えられる。

宝塚1号墳出土埴輪

先ず、埴輪の船上に置かれた器財類は、船首側から大刀、石見型立物(大)、不明器物、石見型立物(小)、蓋(きぬがさ)の順で並ぶ。これら船体以外の器財類をみていると、被葬者の生前の権力を示すであろう。来世もそうあって欲しいとの願望を託したものと思われ、喪葬観念とのかかわりが大きいであろう。このことについては、後段で再度触れたい。

奈良県広陵町巣山古墳(葛城氏の墳墓・4世紀末~5世紀初)の周濠から出土した船形木製品がある。古墳の周濠から出土したことに注目したい。

以下、新聞記事の転載である。“『隋書』倭国伝に次の一文が記されている。それは「葬に及んで屍を船上に置き、陸地これを牽(ひ)く」という記載とかかわって、この船形木製品に棺を置き、それを更に修羅(木製そり)に載せて、陸地で牽くために用いたとする意見が、舟形の棺そのものであるとの意見より大勢を占めている”・・・以上、宝塚1号墳の船形埴輪も巣山古墳の船形木製品も、喪葬との関係でとらえられそうである。

『隋書』倭国伝の一文を新聞記事から転載したが、我が国の史書である『古事記』(14代)仲哀天皇条・忍熊王の反逆譚に以下の記事が存在する。「ここに息長帯日賣命(おきながたらしひめ・神功皇后)、倭に還り上がります時、人の心疑はしきによりて、喪船を一つ具えて、御子をその喪船に載せて、まづ『御子は既に崩りましぬ。』と言い漏さしめたまひき。」とあり、初めて喪船の用語が記されている。仲哀天皇・神功皇后の時代は4世紀末から5世紀初めと考えられる。

このように、巣山古墳出土(4世紀末~5世紀初)の船形木製品と『古事記』仲哀天皇条記事との時代観はほぼ一致する。新聞記事によれば、舟形木製品(喪船)の上に真っ赤な木棺を載せ、それを更に修羅(木製そり)に載せて、人々に引かれて古墳へ運ばれたものと思われる・・・と記されている。従って宝塚1号墳出土(5世紀前半)の船形埴輪は巣山古墳出土の船形木製品と時代観が一致しており、権力者の喪葬に用いられたもので、魂を天上他界や海上他界に送り出す願いがこめられていたものと思われる。

そこで、装飾古墳壁画との関係である。壁画のモチーフとして、しばしば船が登場する。福岡県の鳥船塚古墳、珍敷塚古墳、五郎山古墳、熊本県の弁慶ヶ穴古墳など、幾多の事例をあげることができる。鳥船塚古墳や珍敷塚古墳では、船の上に二重ないし三重の同心円をみる。

五郎山古墳壁画 レプリカ

鳥船塚古墳壁画

玄室奥壁下段に見辛いもののゴンドラ風の船と、その上方に同心円をみる

珍敷塚古墳壁画 模写

珍敷塚古墳のそれは、それと対称の位置に月を象徴するヒキガエルが描かれており、船上の同心円は太陽であることを物語っている。これを『太陽の船』と呼ぶ識者も存在する。民族学者の松前健氏は、『太陽の船、それは太陽の日毎の大地からの出没の現象を、地下の冥府を通って旅するのだと考え(略)死者の魂が海洋を越えて他界に往くという、水辺民族に特有な信仰習俗と結びついた』ものと考え、珍敷塚古墳の壁画を「恐らく霊魂が現実にそうした船に乗って、天界旅行するようにとの呪術的意図を以て画かれた」とみている(松前健「日本神話の新研究」)。

ここで松前健氏は“水辺民族”と限定しておられるが、そのような限定は不要かと思われる。内陸の大和・巣山古墳から船形木製品が出土している。大和川流域も水辺と云えばそれまでであるが・・・。

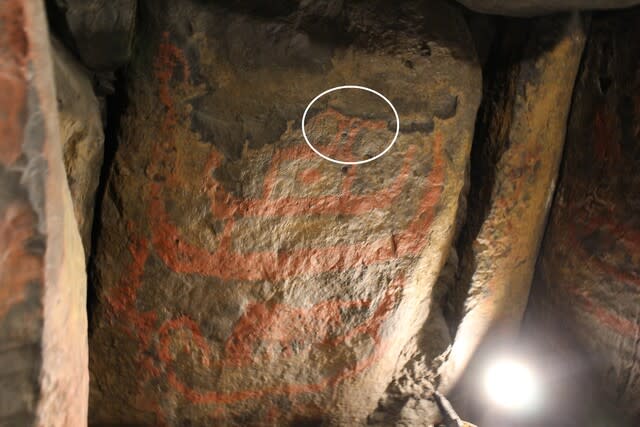

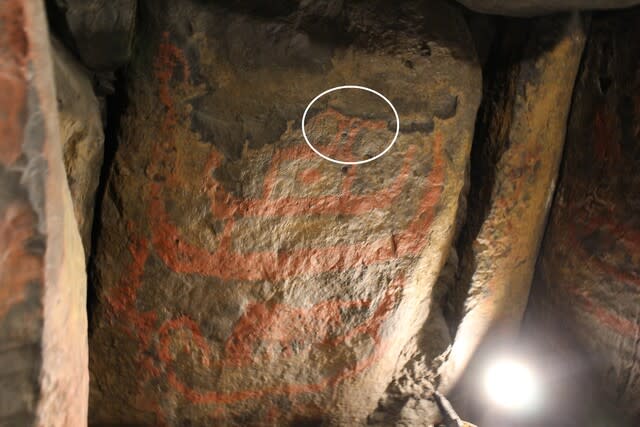

弁慶ヶ穴古墳壁画には棺の上に鳥がとまる(白丸)

珍敷塚古墳、弁慶ヶ穴古墳や鳥船塚古墳の船には鳥がとまっている。鳥が来世・冥界へ被葬者の霊魂を導くためと考えられる。

五郎山古墳の船中央には、長方形の図形が描かれている。これは棺であろう。同様な図形は弁慶が穴古墳にも描かれ、そこには鳥がとまっていることから、霊魂を運ぶものであり、描かれた長方形のものは棺である。

また、五郎山古墳の船の周囲は、黒い点が描かれている。この黒点をどうとらえるか星であろう。星の輝く夜の海を渡って、被葬者の魂は冥界へ渡るイメージを描いたものと考えられる。

以上、準構造船の形をした船形埴輪と、装飾古墳壁画に描かれた準構造船から種々記載してきた。

この時代に船を肖形としたものに、船形木棺や石棺も存在する。それをもって古墳時代に舟葬(しゅうそう)が存在したとの議論がある。埼玉県行田市の埼玉稲荷山古墳、「辛亥年七月中記」にはじまる115文字の金錯銘鉄剣があまりにも著名であるが、古墳の第一主体の形状が、いわゆる舟形礫槨と呼ばれるもので、船形木棺が安置されていたであろう。これをもって船を棺とした葬制である舟葬(しゅうそう)が存在したとの論説が存在する。

佐賀・熊本山古墳出土 舟形石棺 佐賀県立博物館

滋賀東近江市雪野山古墳 舟形木棺

しかしながら当該ブロガーには(?)との印象が強い。舟葬・船葬とは、船に遺体を載せて海などに送り出す水葬のことを云う。船葬墓とは、船体や舟を用いるが、墓そのものは陸上に存在する。我が国では船形の木棺・石棺が存在するが、石棺はもとより木棺を使って舟葬した事例は考古学的に説明されていない。従って舟葬と表現する文献をみるが、それは海に流す本来的な舟葬ではなく、船形棺を用いた陸上墳墓へ埋葬である。

それは、冒頭に記載した巣山古墳の喪船が如実に物語っている。従って繰り返しになるが、松阪市宝塚1号墳の船形埴輪や五郎山古墳の壁画に見る、棺を載せて夜の海を行く船(見方によっては、星の輝く天空を行く船)や、鳥船塚古墳や珍敷塚古墳などの壁画にみる、霊魂を冥界へ運ぶ船は同じ目的により作られたものであると考えられる。

あくまで一般論であるが、装飾古墳からの埴輪の出土は少ないと云う。壁画に描かれた肖形が埴輪の代用であったかとも思われる。埴輪と装飾古墳のモチーフは関連していたことになる。

以上で4回シリーズを終了する。埴輪に関しては、今回以降も継続的に触れてみたい。

<了>