今回から飛鳥資料館の展示品を紹介する。建物の前庭は、明日香各地の石造遺物の模造品が並んでいるが、それらは一部を除き紹介は省略する。その一部とは亀石と須弥山石である。

(亀石の模造品)

館外には4層に復元した須弥山石が展示されている。噴水のように水が噴き出す仕組みが紹介されている。

<続く>

今回から飛鳥資料館の展示品を紹介する。建物の前庭は、明日香各地の石造遺物の模造品が並んでいるが、それらは一部を除き紹介は省略する。その一部とは亀石と須弥山石である。

(亀石の模造品)

館外には4層に復元した須弥山石が展示されている。噴水のように水が噴き出す仕組みが紹介されている。

<続く>

<続き>

天理参考館と題してその展示物を紹介してきたが、18回目の今回で終了する。それだけ見ごたえがあったということであり、国内で過去に観た博物館で十指に入るであろう。

こららの青銅製品は日本にも影響を与えたことが明らかである。騎馬民族は遣って来たが、それらの集団が支配者階級として古代日本を支配したかどうかについては別物である。

遣って来たか、来なかったのかと問われれば、遣って来たであろう。

<了>

過日、ネット・オークションに出品されていた写真の褐釉小壺を見た。出品名は覚えていないが、確かスンコロク〇〇・・・だったかと。

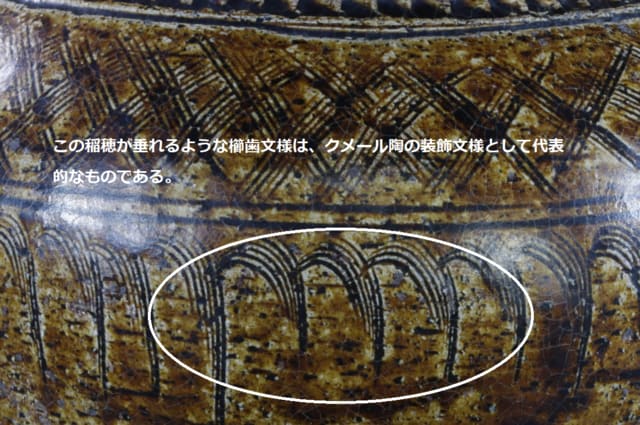

これが全く不思議な高さ16.8cmの小壺である。稲穂が垂れるような櫛歯文と胴裾の波状文はクメール陶の代表的文様であるが、写真のような飴釉のように発色した黒褐釉はクメール陶には存在しない。

それでは、スンコロク(スワンカローク)か・・・と云うと、確かに写真の飴釉に近い釉薬をもつ陶磁も存在するが、写真のような刷毛塗りではなく、ジャボ漬けで裾の釉切れが鮮やかである。

写真の釉掛けは刷毛塗りで、それはサンカンペーンの特徴である。他にサンカンペーンで見るのは頸部の鎬状文様、櫛歯の格子文である。

しかしサンカンペーン陶磁で、クメール陶がもつ稲穂が垂れさがったような文様は過去に見た覚えがない。

下の小壺はサンカンペーン陶磁である。頸の形がやや異なるが、よく似ているように見える。当該ブロガーとしてはサンカンペーン陶磁と考えているが、各地(窯)の文様が入り乱れており、確証がもてない。

クメール陶はモン(MON)族も関与していたと思われ、シーサッチャナーライ(スワンカローク)を開窯したのもモン(MON)族であり、サンカンペーンもモン(MON)族が関与していた可能性が高い。

この不思議な小壺はy*m*f****さんが、僅か3000円で落札されたようで、超お買い得である。当該ブロガーが10年若ければ、2万バーツまでであれば落札していた代物である。保有している壺の釉薬組成と、くだんの小壺の釉薬組成を蛍光X線分析にかけ、焼成地を検討していたであろう代物である。

それにしても、またまた得体の知れない代物があらわれたものだ。

<了>

<続き>

今回は古越磁と唐三彩等を紹介する。

3-4世紀に焼成された羊形器は、卑弥呼の時代に相当する。のちの古墳時代の埴輪でさえ具象性に乏しいが、当該羊形器は優れた具象性を示している。

<続く>