過日、関西へ行く途中に蒜山(ひるせん)高原より裏大山を望んだ。

裏大山の紅葉が望めると思っていたが、靄の関係もあろうが視認すること能わず。時期が半月程度早かったのか?

<了>

過日、関西へ行く途中に蒜山(ひるせん)高原より裏大山を望んだ。

裏大山の紅葉が望めると思っていたが、靄の関係もあろうが視認すること能わず。時期が半月程度早かったのか?

<了>

過日、13年振りに京都は西京区の”ピッコロモンドやまだ”へ。京都在住中は、それなりに足を運んだ。懐かしさもある。ごま油の山田製油の本店横に出店している。

メインはパスタにしようかピザにしようか迷ったが、目前にピザ釜の火が見えたので、マルゲリータのピザにした。

レストランは山田製油本店に向かって右側に在る。

サーブされた順に写真を掲載した。味に外れがないのが嬉しい。

<了>

古代のウィアンノム・ロム

最近、タイ芸術局第7支所(在・チェンマイ)はSNS情報発信に熱心だ。どうも一時の気まぐれでもなさそうだ。

日本で云えば神代の時代の話であり、信憑性は?と思われるが、その第7支所の発掘情報と、出所は不明ながら(多分年代記類と思われるが)ヨンカナクファンの物語と発掘された仏教遺跡について述べられている。仏教遺跡とあるからには、早くても西暦5-6世紀以降の遺跡と考えられるが、年代については紹介していない。

ヨンカナクファンは、仏暦前148年から仏暦1088年(西暦5-6世紀)にかけての伝説的な都市で、人々の移動の痕跡と、チェンライ・平原で最も古い仏教遺跡の痕跡がある。

伝説によれば、シンガティ王子は移民と南東に向かい、ソラプ川を渡った平野にクニを起こした。学者や専門家の多くは、ヨンカナクファンが現在のチェンセーンの南西に在る大きな湿地帯であると主張している。ヨンカナクファンとは、「ウィアンノン・ロム(Wiang Nong Lom)」として知られている、チェンセーンの町の南西約14 kmにあるヨノク・チャンファ地区と重なる大きな湿地帯である。

中国のChung Yong Liang教授は、仏暦15世紀半ば中国南部からの移民によってチェンセーン平野に、ヨンカナクファン(中国の学者とタイの学者の年代観は大きく異なる。個人的には中国の学者云う年代観に近いと思われる)が形成されたと主張している。

ラニダ・ピンムアン助教(生物多様性センターチェンライラチャパット大学)は地元の歴史を調査し研究している。2009年にウィアンノン・ロム湿地の古代遺跡から、寺院の遺跡を含む34以上の遺跡が発見された。ウィアンノン・ロム地区の端と中央に点在している(エリアの真ん中の沼地、すなわちノンヤオとノンモンの周り)、そして地区の西側の山の頂上にある古代のモニュメント-クワンディン。

2009年、タイ芸術局第7支所はチェンライラチャパット大学と共同でウィアンノン・ロム地区の調査を実施した。そこから、さらに24の遺跡が発見された。最も密集して見つかった遺跡はTha Khao Phen副郡であった。この地域の自然水源であるノンルアン、ノンカコック、ノンクワン、ノンモン、ルア川に遺跡が点在している。エリアの端に点在するいくつかの遺跡もあった。

調査の結果、遺跡は現在の土壌表面より0.3〜0.5メートル深いことが判明した。そしてウィアンノン・ロム地区の中央部とその端にある古代のモニュメントのほとんどは、東西軸に沿って並んだチェディとヴィハーンタイプの宗教的な場所であることがわかった。

(出土品として銅鼓と青銅製仏像を紹介している。仏像にはタイの古文字・多分ユアン文字(間違っているかも)や占いの符も記されていることから、時代は意外に新しく12-13世紀頃か。いずれにしても専門家がみれば、一目瞭然であろう)

ヨンカナクファンについて注目する価値があるのは、伝説的な都市が生まれた時期である。シンガティ王子のチェンセーン盆地への入国は、仏陀の死の148年前に発生した。この時期は、社会開発がコミュニティ、村から都市化へとアップグレードし始めた重要な時期である。したがって、この伝説は中国南部からチェンセーン盆地への人々の移動を反映している可能性がある。このような関係を結びつける可能性のある考古学的証拠の1つは、青銅製の太鼓(銅鼓)の発見で、これは中国南部からメコン川に沿ってベトナムに広がった古代の遺物である。ウィアンノン・ロム地区にあるこの銅鼓は、ウィアンノン・ロム地区北西に位置する大きな沼から発見された。

概略以上であるが、シンガティ王子やヨンカナクファンの伝説(伝承)は、何に記載されているのか・・・について記述はない。浅学菲才の身でタイの年代記類はほとんど知らないので、シンガティ王子やヨンカナクファンも知らず、今回の第7支所のSNS情報で始めて知った次第である。銅鼓の古さは分かるにしても、仏暦前148年(仏暦元年は西暦紀元前543年)とはどこからでてきたのか。小生の知らない年代記類と思うが、それらは古くても西暦1200-1300年代の成立で、どこまで信憑性があるものか、記載されている内容の課題は多そうだが、銅鼓が出土していることから、古代にクニ(都市国家)が存在していたと思われる。この銅鼓について日本の考古学者に詳しい専門家が存在するが、ヘーガー何式でいつの時代のものか、当該ブロガーにはサッパリである。見るに銅鼓と仏像の時代観は異なるようである。

タイの歴史は面白い。どこまで史実か作り話か判然としない。史実であろうとされるのは、タイ族国家が成立したランナー王国やスコータイ王国からの時代であろう。時期にして13世紀から14世紀の時代である。この時代にチェンマイ年代記や、有名なラームカムヘーン王碑文が登場する。

面白いのは、その前の時代つまり12世紀以前の歴史である。これは漢籍に頼らざるを得ないが、漢籍は年代順に整然と記されてはいないので、不目な点が多い。それを補うのが考古学であるが、最近やたらチェンマイ第7支所が情報発信するようになった。今後に期待したい。

<了>

以下、数字の数合わせの如き話で信憑性については、疑問であることをお断りしておく。

中国の漢代から三国時代にかけて、朝鮮半島基部で中国東北部や中原の文化が混淆し、竪穴式方形の墓制がそこを祖国とする人々により、古代出雲にもたらされたかと思われる(古代出雲人が彼方へ出かけ、それを習得して戻った可能性もあろうかと思うが、やはり彼方からの渡来人がもたらしたと考えるのが自然であろう)。それは古代出雲を中心とする日本海側の貼石墓の出現も、その影響下であったとも考えられる。

その朝鮮半島基部からは、陰陽道的思想も伝播したと思われる。陰陽五行説は戦国時代に始まると云われている。戦国時代は、秦始皇26年(前221年)に秦が斉を滅ぼし終りを告げた。その戦国時代に陰陽五行説は誕生したのである。

古代出雲的世界観とは、四という数字がとりまく世界観である。以下の話は噺で、時代観が必ずしも一致しない欠陥をもっている。

先ず出雲と云えば大国主命の国譲りと共に、八束水臣津野命による国土創生の『国引き神話』がある。そこでは志羅紀の御埼・北門の佐伎の国・北門の良波の国・高志の都都の御埼という四つの方角からの国引きが語られている。古代の潟湖である宍道湖を囲む四つの神名火山、弥生期の墓制で有名な四隅突出墳丘墓、更には神庭荒神谷から出土した銅剣埋納の四列配置である。

この四という数字は、四神すなわち朝鮮半島壁画古墳の四神図に繋がる。四神とは東の青龍・西の白虎・南方の朱雀・北方の玄武である。このようなことから当時の古代出雲には、そのような思想観が伝播してきたであろうと想定される。

古代出雲は陰陽道的世界観が存在したであろう。その四という数字、とりわけ方位である四方の世界観、なかでも出雲はその中心という、中華思想であろう。

銅剣の四列埋納は、中心出雲から四方のクニに配布されるはずのものが、何らかの事情で隠匿されたものと考えられる。国引き神話は四方からの国土を中心である出雲に引き寄せたのである。

妄想は発展する。四つの方角で重要すべきは玄武つまり北の方角である。引き寄せた国々は出雲の北の方角にあたる島根半島がそれである。北は朝鮮半島基部から渡海してきた人々の祖国である。先に記したように北とは玄武、玄武とは蛇と亀である。

出雲は弥生前期から中期にかけて、呉越の地から稲作を携えた人々が来航し、縄文人と交わって弥生期出雲人が誕生したであろうと勝手に想像している。その出雲世界に弥生時代後期から古墳時代にかけて、半島から人々が幾度となく渡海してきたものと考えている。そのような経緯で四の世界観が形成され、なかでも北に重きをおく世界観になったものと想定している。

先にも記したが、北は玄武の方角で蛇を重要視する。それが古代出雲に現れている。須佐之男命は北の方位である新羅から渡海して、出雲と石見の国境付近に上陸した。須佐之男命と云えば『八岐大蛇退治』である。

そして新羅の国の象徴は蛇神である。『三国遺事』によれば新羅初代・赫居世(かくきょせ:前69年―後4年)が死去7日後に、遺体が地に落ちて散乱した。人々がそれを集めて葬ろうとしたが、大蛇に阻まれたため、散乱した五体をそれぞれに葬って五陵とした。後世ではあるが、景文王(在位:861-875)にも蛇に関する逸話が残されている。『三国遺事』に記録される蛇は、王を守護する存在として記録されている。

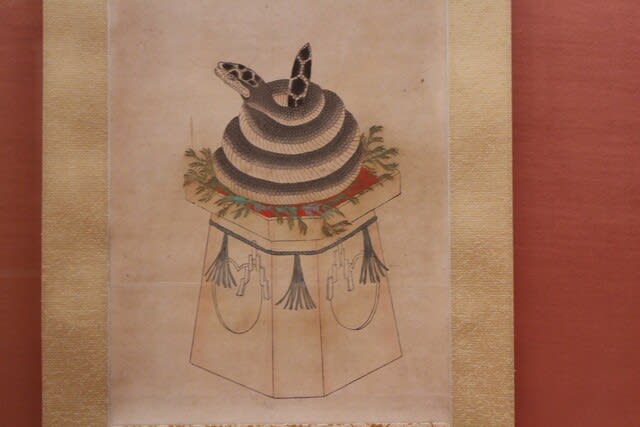

(海蛇様)

出雲の神在月には海上から神の使いとして海蛇が遣ってくる。出雲大社の神事に海蛇、かたや新羅の蛇神。偶然の一致か、関連性があると考えるのか。出雲は現在でもやたらと荒神が鎮座する。荒神には藁蛇が捲きついている。やや牽強付会の感、無きにしも非ずだが、陰陽道的世界観の噺であった。

追)現在、出雲は神在月です。全国の神々が出雲大社に集結です。当該ブログ御覧の各位も出雲大社に参拝されては如何ですか。

<了>

前編をupdateして日時が経過した。前編についてはココを御覧願いたい。

日本の経済成長鈍化、一向に向上しないGDP成長率、個人的に考えるその根本原因を述べる前に、手前味噌ながら(株)村田製作所について、当たり障りのない表現ながら、今少し眺めてみたい。(株)村田製作所の創業者で初代社長の村田昭氏は、創業間もない中小企業でありながら、分不相応な研究所を設立された。いつ倒産しても不思議ではない戦後のドサクサ期である。目的はセラミックコンデンサーの高誘電率を目指すセラミック原料の開発と電極材料の開発。手仕事からの品質不安定を脱却するための生産設備(生産機械)開発のためである。

創業者の卓越した将来を見越したうえでの分不相応投資である。どのように表現すればよいのであろうか、『武士道精神』とでもよぶべきであろうか。“武士は食わねど高楊枝”とでも云おうか。中小企業とも呼ぶべき分不相応さで、売り上げに匹敵するような投資を敢行されたのである。一歩間違えば倒産である。その精神は、筆者が在籍中はもとより、今日の村田製作所に引き継がれているように見受けられる。

研究開発で重要なことは、新たな機能を持つ新商品開発である。新商品を開発するには、基礎研究、原材料開発と工法開発が欠かせない。売上げの6.5%である年々1000億円以上を投資しても、新商品が誕生する保証は無く、また売れる代物になるか・・・との保証もない(従って世のサラリーマン経営者は危ない橋を避ける)。まさに博打である。博打ではあるが、それを根気よく継続したことは立派である。現代社会にどのように貢献したいのか、その貢献を果たすため、自社の強みと弱みはどうか。強みを更に強くするための課題と、弱みを克服する課題のロードマップ。社会貢献するための新機能商品開発のロードマップは不可欠である。

設備投資のあるべき姿は何だ。1990年代初頭のバブル崩壊前の高度成長期、必然的に労務単価は増大した。大手・中小企業問わず、労務コスト対策として海外逃避(この逃避がGDP鈍化の諸悪の根源)した。当初は韓国・台湾引き続いて東南アジア・中国へ。当然彼らの国々も労務単価は増大する、アフリカでも行こうとするのか・・・あまりにも安直である。

設備投資のあるべき姿は、生産性向上投資である。労務単価増大の吸収どころか、更に増分利益を生み出す合理化投資すべきところを、そうしなかったつけが今日のテイタラクである。幸い(株)村田製作所は生産性向上の合理化投資を年々実施し、海外売上高90%なるも国内生産比率65%強を維持している。つまり国内生産・海外輸出で、日本のGDP成長に幾ばくかの貢献をしている。

手前味噌の話ばかりで、御読みの方々には面白くもなんともないが、今しばらくお付き合い願いたい。設備投資には3種類ある。一つは増産投資、二つ目は合理化投資、三つめはそれらを合わせた、増産合理化投資である。村田製遺作所の内情をバラス訳にはいかないが、既に雑誌に発表されているのですこし詳しく記す。設備投資可否の判断基準は、投資案件の投資額が投資による増分利益の14カ月分で償却できることが、投資判断の基準である。14カ月という月数にも意味があるが、ここでは置いておく。これだけなら別に驚くものではないが、前提条件として年々の値下がり率7-8%、労務単価上昇率5-6%、原材料上昇率5-6%(率については定期的な見直しをしている)を見込んだ上での、増分利益14か月分で償却できる案件は、そう多くはない。従って増産投資は相当厳しく、増産するには生産性向上の合理化投資と抱き合わせをせざるを得ない。その為には不断の工法開発が欠かせない。

このような努力の積み重ねによって、年度により部品供給がタイトであれば、値下がりが少ない。それは増分利益として働く。その結果が部品屋でありながら、税前利益率17.7%に現れている。

さきに日本最強のトヨタ自動車、内部留保は22兆円なるも有利子負債は約26兆円と記した。村田製作所のそれは、内部留保1兆7866億円に対し、有利子負債は1107億円で無借金経営である。1107億円は銀行との顔つなぎだけの意味しかもたない。

日本経済のテイタラクぶりを長々と嘆いているが、この失われた30年の間に、中進国は着々と実力をつけて来た。日本の危機は速ければ10年後、遅くとも20年後には着実に訪れる。何となれば年率6-7%で成長を続ける中進国、先に記したが日本はこの30年で6.7%の成長しかできなかった。つまり10年以内に一人当たりGDPで、日本は中進国にキャッチアップされ追い越されるであろう。その結果どうなるか。中進国のGDP成長には、彼らの収入増が伴う。それは間違いなくインフレを呼び起こす。インフレにより物価は上昇する。彼らの物価の上昇は、我が国の輸入価格の上昇につながる。

最近では、日銀の長期に渡るゼロ金利政策から、ジワジワと円安に傾いている。この金融政策が続くかぎり(続けざるを得ない弱みをもつ)泥沼に陥る。食糧の大半を輸入している日本、円安の進展と輸入相手である中進国での物価の上昇は、輸入物価の上昇につながる。日本では給料の上昇が停止している中で、生活するには生活レベルを引き下げざるを得なくなる。

その時になって日本人は、生活レベルを引き下げる屈辱を味わうことになる。果たして耐えられるか? その時になって日本人のヤル気マインドが着火されることになる。

日本は第二次大戦の敗戦後、奇跡の復活を遂げたが、今後は経済戦争で敗戦を経験することになる。その敗戦は屈辱以外の何物でもないが、この失われた30年の無策ぶりでは致し方なかろう。それにより忘れていたヤル気マインドが再点火されることになる。

その屈辱を味わいたくなければ、大胆な経済対策が必要である。先ずは大幅な投資減税と投資補助。特に生産性向上の合理化投資には、無税も思い切って実施すべきであろう。今後、20年30年先の産業構造の行方、先端産業として何が有望か、思い切った政府の投資援助が必要であろう。半導体は韓国・台湾勢にしてやられた。半導体といっても分野は広い。パワー半導体については、方策次第でトップグループを日本勢で独占できる可能性がある。

Infineon Tech(独)は頭一つ飛びぬけているが、三菱電機などは技術開発投資と設備合理化投資の集中で肉薄するのは可能であろう。今後の自動車産業はパワー半導体なくして成立しない。幸いに日本の自動車産業は世界で冠たるものがある。今の内だ、今を逃せばメモリー同様に諸外国企業の後塵を配すことになる。パワー半導体を事例に、つたない拙論を述べた。今後目が出る産業・企業の掘り起こし、既に世界に冠たる業界の助成策を推進すべきであろう。

次に海外進出企業の日本回帰に政府は手をかすべきだ。日本回帰には生産性向上が不可欠である。政府は、生産性向上投資には非課税はもとより補助金を出す覚悟も必要であろう。生産性を向上させると云っても、無人稼働は難度が高いであろうが、200%程度の向上は可能であろう。生産性向上による余剰人員は、増産や新商品生産に回す。場合によっては新規雇用が発生する・・・再びの成長軌道に戻れるはずだ。

(MLCC/積層セラミックコンデンサー生産量 世界1・2位を競う生産拠点は設備投資に余念がない)

くどいが、過去の歴史を思い起こして欲しい。バブル崩壊後の1994年(平成6年)に再開された赤字国債、もはや国債発行残高は1000兆円を超える規模となった。バブル崩壊後GDPは一向に増加せず、結果として税収も増加しない。相次ぐ自然災害に東電の事故等々、赤字国債増額の糊塗が続く、誰が考えても返済は不可能にちかいであろう。歴史は繰り返す、借金(国債)の踏み倒ししかなかろう。第二次世界大戦の敗戦と同様に経済戦争での敗戦、そのようなショックでしか日本全体の眼は覚めないであろう。

思うに、各企業から創業の精神は失われ、上場企業の経営幹部はサラリーマン化した。任期中当たり障りがなければ良いのである。高邁な精神により高い目標を掲げ、失敗の笑いものになりたくない。このヤル気モードの失墜が今日のダメ日本にした。くどいが企業の存続と成長は、生産性の向上と不断の新機能商品開発の繰り返しだ。武士道精神を喚起したい。今、食えなくても辛抱しろ。新商品の開発と生産性の向上に休みはない。立ち止まりも許されないこと銘記してほしいものである。最後は江戸時代でもあるまいに、武士道精神になってしまった。今日欠けているのは、創業者の高邁な思想と求め続ける姿=武士道精神である・・・世の経営者諸氏よ目を覚ませ。

<了>