<続き>

前回の「魅了する大壺の彷徨える焼成地論・その7」でまとめた、焼成地不詳の1)、3)と4)は、どこ産であろうか? その最大の謎である1)について、謎ときに挑みたいが残念乍ら意気込みだけに終わりそうで、時間を要しているものの時間は停滞している。

まずバンコク大学東南アジア陶磁博物館発行のSoutheast Asian Ceramics Meuseum Newsletter Vol.4 No.3 MayーJun 2007を復習してみたい。

ニュースレターに2a 2bとして掲げられている壺であるが、これは何度も紹介しているバンコク大学東南アジア陶磁博物館及びホノルル美術館展示品と同手の兄弟である。下の写真は、上よりバンコク大学東南アジア陶磁博物館、ホノルル美術館展示品を順に再掲する。

ニュースレターに2a 2bとして掲げられている壺であるが、これは何度も紹介しているバンコク大学東南アジア陶磁博物館及びホノルル美術館展示品と同手の兄弟である。下の写真は、上よりバンコク大学東南アジア陶磁博物館、ホノルル美術館展示品を順に再掲する。

(バンコク大学東南アジア陶磁博物館)

(バンコク大学東南アジア陶磁博物館)

(ホノルル美術館)

(ホノルル美術館)

ニュースレター掲載の写真は解像度が低く、文様が正確に読み取れないが、上の写真のような稲穂文(当該ブロガーが勝手に命名)と思われる。それを分かりやすいようにスケッチにした。

ホノルル美術館の大壺の印花文である。緑の○枠に囲まれているのを稲穂文と名付けたが、この文様の壺を実見したのは、ホノルル美術館とバンコク大学東南アジア陶磁博物館の2例のみで、写真では件のニュースレターの1例である。更に郡家美術館が示すパーン窯(先に見たようにパーン窯ではないのだが)の2点目の大壺の肩部の印花文が、そのように見えなくもない。

ホノルル美術館の大壺の印花文である。緑の○枠に囲まれているのを稲穂文と名付けたが、この文様の壺を実見したのは、ホノルル美術館とバンコク大学東南アジア陶磁博物館の2例のみで、写真では件のニュースレターの1例である。更に郡家美術館が示すパーン窯(先に見たようにパーン窯ではないのだが)の2点目の大壺の肩部の印花文が、そのように見えなくもない。

当該ブロガーの貧弱な管見によれば、この稲穂の印花文の陶片が、窯址から出土したとは見聞しておらず、謎は深まるばかりである。そこでそれ以外の印花文を注視することになる。

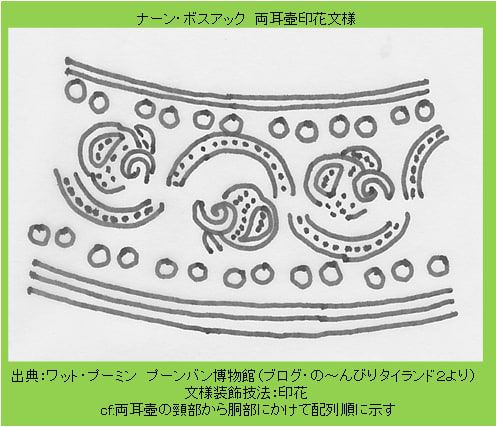

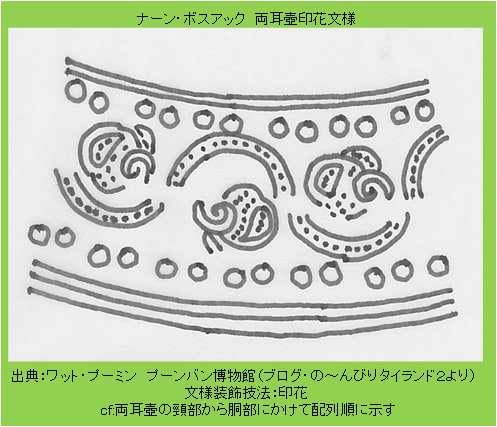

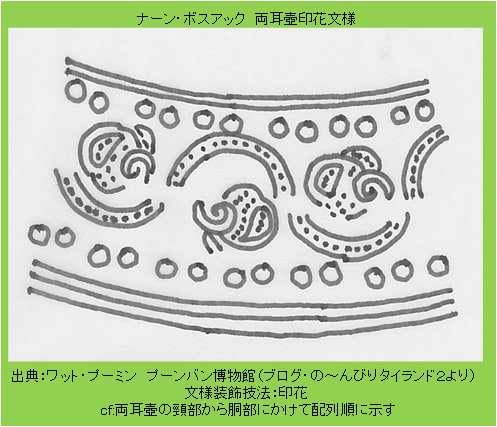

緑枠で囲んだ稲穂文様の下に、二重の半孤の中に点が配置された文様を見る。この文様はナーン・ボスアックの壺に見ることができる。そのスケッチを下に示す。

しかしもう1点気になる陶片がある。チェンマイ大学陶磁資料室で見た次の陶片である。

しかしもう1点気になる陶片がある。チェンマイ大学陶磁資料室で見た次の陶片である。

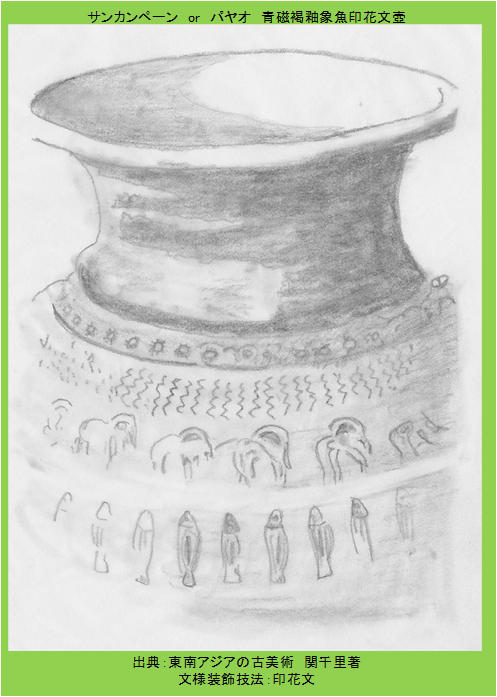

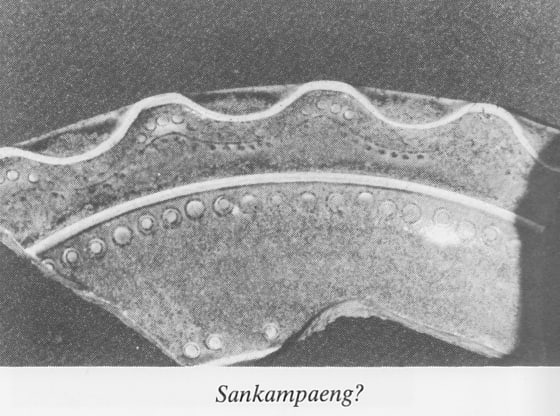

この陶片の記録によればサンカンペーン出土と記録されているようだが、当該ブロガーにはもう一つ腑に落ちない点がある。これが本当にサンカンペーン(このような疑問は当該ブロガーのみならず、北タイ陶磁の泰斗J・C・Shaw氏も感じておられるようで、その著書「Northern Thai Ceramics」によれば、下の写真を掲げサンカンペーン?と記している)とすれば、ここで謎としている大壺はサンカンペーンの可能性も視野に入るのだが?

この陶片の記録によればサンカンペーン出土と記録されているようだが、当該ブロガーにはもう一つ腑に落ちない点がある。これが本当にサンカンペーン(このような疑問は当該ブロガーのみならず、北タイ陶磁の泰斗J・C・Shaw氏も感じておられるようで、その著書「Northern Thai Ceramics」によれば、下の写真を掲げサンカンペーン?と記している)とすれば、ここで謎としている大壺はサンカンペーンの可能性も視野に入るのだが?

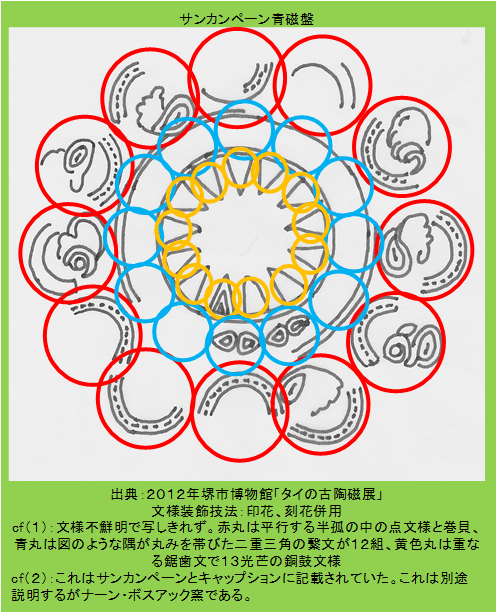

謎の稲穂文様の下には、赤枠で囲った米粒のような三角形状の中に点を打った繋文をみる。北タイではどこにでもあるような文様だが、ではどこかとなると産地が明確な陶片に出会わない。

謎の稲穂文様の下には、赤枠で囲った米粒のような三角形状の中に点を打った繋文をみる。北タイではどこにでもあるような文様だが、ではどこかとなると産地が明確な陶片に出会わない。

もう一点似たような副次的な印花文がある。それはバンコク大学東南アジア陶磁博物館の壺の印花文で、そのスケッチを掲げておく。

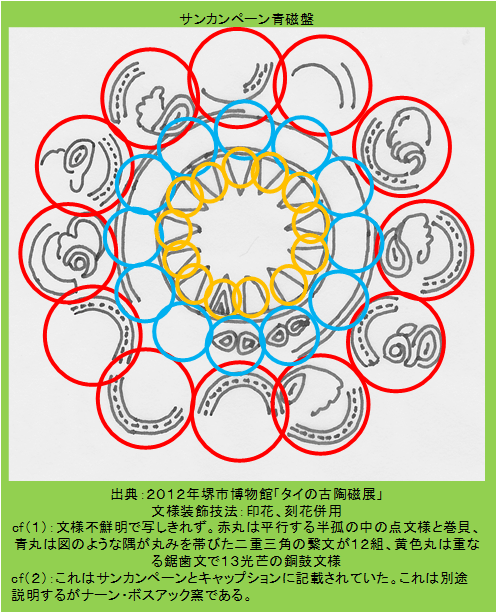

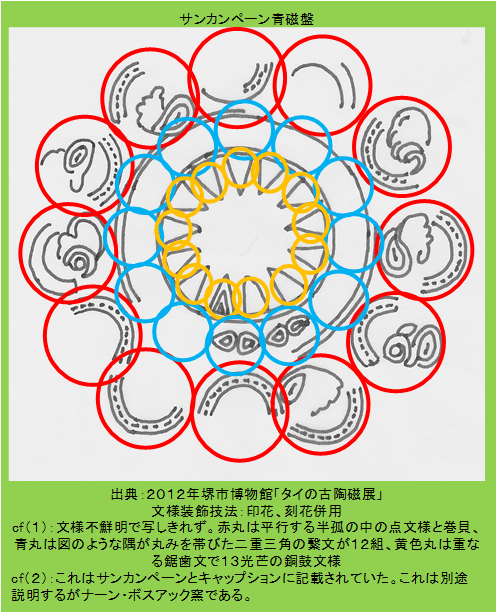

この文様は、下のナーン・ボスアック産盤の青枠と、ほぼ同じ文様である(堺市博物館の展示ではサンカンペーンとあったが、ボスアックであることは先に紹介した通りである)。

この文様は、下のナーン・ボスアック産盤の青枠と、ほぼ同じ文様である(堺市博物館の展示ではサンカンペーンとあったが、ボスアックであることは先に紹介した通りである)。

以上、くどくどと説明してきたが、稲穂文様そのものズバリの産地証明ができない。副次的な文様からみると、ナーン・ボスアック産の可能性が考えられる。しかし、そうとも云えない事例が存在する。次回はそれについて言及したい。

以上、くどくどと説明してきたが、稲穂文様そのものズバリの産地証明ができない。副次的な文様からみると、ナーン・ボスアック産の可能性が考えられる。しかし、そうとも云えない事例が存在する。次回はそれについて言及したい。

<続く>

前回の「魅了する大壺の彷徨える焼成地論・その7」でまとめた、焼成地不詳の1)、3)と4)は、どこ産であろうか? その最大の謎である1)について、謎ときに挑みたいが残念乍ら意気込みだけに終わりそうで、時間を要しているものの時間は停滞している。

まずバンコク大学東南アジア陶磁博物館発行のSoutheast Asian Ceramics Meuseum Newsletter Vol.4 No.3 MayーJun 2007を復習してみたい。

ニュースレター掲載の写真は解像度が低く、文様が正確に読み取れないが、上の写真のような稲穂文(当該ブロガーが勝手に命名)と思われる。それを分かりやすいようにスケッチにした。

当該ブロガーの貧弱な管見によれば、この稲穂の印花文の陶片が、窯址から出土したとは見聞しておらず、謎は深まるばかりである。そこでそれ以外の印花文を注視することになる。

緑枠で囲んだ稲穂文様の下に、二重の半孤の中に点が配置された文様を見る。この文様はナーン・ボスアックの壺に見ることができる。そのスケッチを下に示す。

もう一点似たような副次的な印花文がある。それはバンコク大学東南アジア陶磁博物館の壺の印花文で、そのスケッチを掲げておく。

<続く>