「祝 新・秋田県立美術館 開館 (中編)」のつづきは「後編」、最終回です。

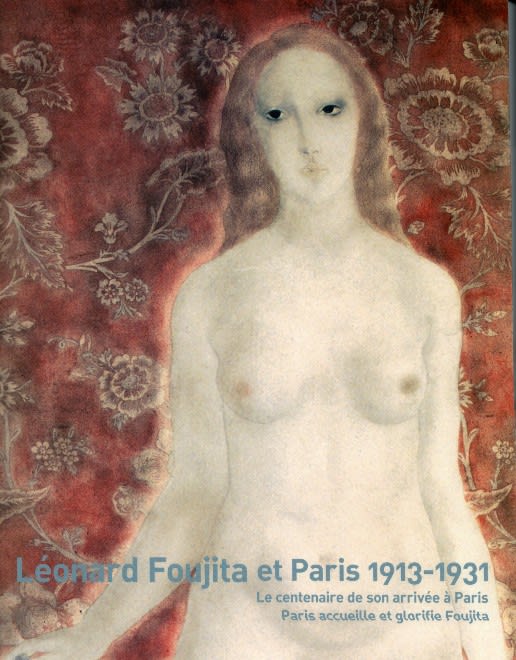

「レオナール・フジタとパリ 1913-1931」展は、その図録

「レオナール・フジタとパリ 1913-1931」展は、その図録 から引用しますと、

から引用しますと、

本展では、渡仏前の作品をプロローグとして、模索の時代から1917年のデビュー、そして黄金期と呼ばれる1920年代を頂点としてパリを離れる1931年にいたるまで、藤田が辿った創造の軌跡を辿ります。

というわけで、あまり上手とは言えない文章ですが 、展覧会のタイトルどおり、1931年までの藤田の作品と、パリで藤田と交流があったり、藤田に影響を与えた作家たちの作品が並んでいました。

、展覧会のタイトルどおり、1931年までの藤田の作品と、パリで藤田と交流があったり、藤田に影響を与えた作家たちの作品が並んでいました。

「中編」で、平野コレクションの展示が1点しかないことを書きましたが、平野コレクションの藤田作品は1930年代以降が主ですから、納得ではあります。

さて、いわゆる「偉大なる乳白色の下地」と賛美された1920年代初めからの一連の裸婦像も素敵だったのですけれど、それよりも、新鮮 だったのが1910年代後半の作品でした。

だったのが1910年代後半の作品でした。

たとえば、1917年の「3人の踊り子」 なんてどうでしょうか

なんてどうでしょうか

金箔

金箔 の背景がいかにもJaponesque

の背景がいかにもJaponesque

他にも、「扇面のための図案」なんてのもあって、藤田のベースには「日本」があったことを目の当たりにできたのは大きな収穫でした

また、なんともおしゃれなのが、この時期の特徴だと思いました。

ジャン・コクトーを描いたこちらの作品 、、、良かったぁ~

、、、良かったぁ~

また、お友だちや有名画家の画風をまねした作品群(1927年頃)は、茶目っ気たっぷりでおもしろかった…

こちらの作品 は誰をもじったものでしょうか?

は誰をもじったものでしょうか?

作品のタイトルは、

作品のタイトルは、

「アンリ・マティス風に 窓辺で書き物をする女」

です。

う~む、、、いかにも…

このように、いろいろな「藤田嗣治」を楽しめたのですが、それに彩りを添えていたのが、パリで藤田がつきあっていたピカソ、ローランサン、パスキン、キスリングといった方々や、生前は接点がなかったものの藤田が慕っていたというルソー(あの税関吏ルソー)の作品でした。

しかも、絵画だけでなく彫刻も展示されていまして、その彫刻3点がどれも素晴らしかった

とりわけ良かったのが、こちら

誰の作品かお判りでしょうか?

縦長に引き伸ばされた顔、アーモンド型の眼…、

そう、モディリアーニの作品です。

図録 を引用します。

を引用します。

哀愁漂う長い首の人物画で知られるモディリアーニだが、1910年前後の一時期、彫刻に傾倒した。1909年頃、彫刻家のブランクーシに出会ったことが契機であった。1912年の第10回サロン・トートンヌには7点もの石彫を出品するが、健康上や経済上の理由から1913年頃より再び絵画へと回帰した。モディリアーニが彫刻でみせたユニークな造形は、1917年頃のデビュー当時の藤田に示唆を与えている。

だとか。

他の彫刻2作品、飛鳥仏を連想するようなオルロフの「聖母、ジャンヌ・エビュテルヌ」、なんとなくロダンのバルザック像(記事はこちら)を思い出してしまったザツキンの「布をまとった人物」と併せて「お持ち帰り」したかった…

秋田県立美術館での「レオナール・フジタとパリ 1913-1931」展は、来年2月2日まで開催していますので、正月休みに帰省したときにもう一度出かけてみようかと思っています。

新居に引っ越した「秋田の行事」をしげしげと拝見 しました。

しました。

下の動画は今年8月に行われた引っ越しの様子。

旧・秋田県立美術館(平野政吉美術館)の壁を壊して 運び出したんですなぁ。

運び出したんですなぁ。

こりゃ、お持ち帰りなんてできっこありません

冗談はさておき、今回「秋田の行事」を観て、改めてその大きさ 、ダイナミックさ

、ダイナミックさ に感嘆

に感嘆 いたしました。

いたしました。

加えて、3~4回目にして、額縁(というのか?)が金箔貼り で、枠の右側に3枚のプレート

で、枠の右側に3枚のプレート が釘止めされていることに気づきました。

が釘止めされていることに気づきました。

思わずφ(..)メモ

一番上のプレートにはこのように書かれていました。

金箔置大額完成 昭和42年5月5日

願主 平野政吉

大工棟梁 秋田 小玉才太郎

表具師 曳尾堂 鈴木儀太郎・実 父子

其他5名

そして2枚目が、

秋田の行事 藤田画伯作

絵画保存修理作業

昭和62年12月15日完成

そして、そして3枚目が、

「秋田の行事」移設工事 平成25年9月4日完工

搬送 日本通運 施工 男鹿谷家具工商

(17名のお名前は省略)

一部略させていただきましたが、このサイズになると、「額縁」は大工さんが作るんだなぁ と妙なところに感心したりして

と妙なところに感心したりして

「秋田の行事」のことは、別仕立てで書きたいと思っていますので、「祝 新・秋田県立美術館 開館」はここで全巻のお終いであります。