「南東北ドライブ旅行記 #2-6」のつづきです。

上杉鷹山を始め、上杉景勝、直江兼続、細井平洲、竹俣当綱、莅戸善政を祀る松岬神社の前を通り、

本丸跡にある上杉神社に向かいました。

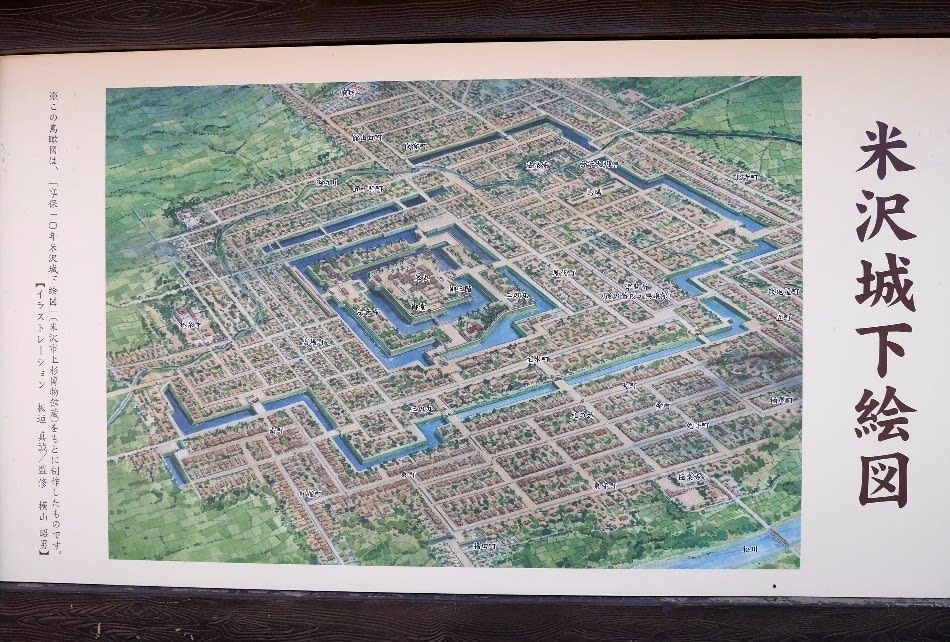

Google Mapでみると、いかにも城跡なんですが、

実際に歩く と、もともと平城だったし、当時の建物が皆無

と、もともと平城だったし、当時の建物が皆無 なこともあって、ただの公園を散策している気分…

なこともあって、ただの公園を散策している気分…

それでも、上杉神社に近づくと、「毘」と「龍」の旗印がひるがえり、上杉~ぃ って感じ

って感じ

しかも、拝殿前では、御神輿が出陣(?)に向けてお化粧の真っ最中でした。

そして、ダイジェストでも書いたように、明治建築界の巨匠・伊東忠太が設計したという、社殿を鑑賞 しつつ、お参りしました。

しつつ、お参りしました。

伊東忠太といえば、築地本願寺とか、こちらで書いた伝道院とか、

現在改修中 で、素晴らしい収蔵品

で、素晴らしい収蔵品 が東京国立博物館に避難中の大倉集古館とか、なんというかけれん味たっぷりすぎる(ように見える)建築を思い浮かべる

が東京国立博物館に避難中の大倉集古館とか、なんというかけれん味たっぷりすぎる(ように見える)建築を思い浮かべる ところですが、伊東忠太が自分の生まれた地・米沢に残した上杉神社社殿は、オーソドックスなスタイルで、え"

ところですが、伊東忠太が自分の生まれた地・米沢に残した上杉神社社殿は、オーソドックスなスタイルで、え" 伊東忠太の設計ですと

伊東忠太の設計ですと と驚いてしまいます。

と驚いてしまいます。

もしかすると、自分のふるさとの心臓部 のようなところ(伊東忠太が生まれたのは江戸時代最後の年、慶応3年)にある建物だからこそ、自分を消したのかもしれません

のようなところ(伊東忠太が生まれたのは江戸時代最後の年、慶応3年)にある建物だからこそ、自分を消したのかもしれません

ところで、上杉神社の由来を、いただいた「しおり」から転記しますと、

ところで、上杉神社の由来を、いただいた「しおり」から転記しますと、

御祭神 上杉謙信公

天正6年(1578)3月13日、戦国の名将上杉謙信公が越後の春日山城に49歳で急逝された時、その遺骸を城中不識庵に仏式を以て鎮際されたのであるが、2代景勝公が会津を経て米沢に移封されるに当たり、祠堂を米沢城内に移して仏祭を厳修されて来た。

明治の世を迎え祠堂のまま神祭に改め、米沢藩中興の名君鷹山公を合祀して上杉神社と称し県社に列し、同9年には新たに神殿成り、遷座祭を行う。

明治35年、往時の勤王の功により別格官幣社に列せられる。(鷹山公は新たに摂社として松岬神社を創立して正面壕の外に鎮座)先年の神社制度の改革によって社格を廃して現在に至る。

だそうで、明治に入ってから神社になったんですな。

自ら「毘沙門天の生まれ変わり」と信じていた謙信公ですから、仏式じゃなきゃ変 だと思うのですが、ここでもまた「廃仏毀釈」なんですかな?

だと思うのですが、ここでもまた「廃仏毀釈」なんですかな?

「#2-8」では米沢が誇る「お宝 」の数々を拝見した話を書きます。

」の数々を拝見した話を書きます。