「南東北ドライブ旅行記 #2-8」のつづきです。

東北という地、あれほどの面積がありながら、旧国名でいえば、陸奥と出羽の2国 しかありません。畿内とか中国地方には狭い「国」がワンサカとあるのに…。

しかありません。畿内とか中国地方には狭い「国」がワンサカとあるのに…。

京から激しく 遠く、中央からすればどうでもいいような感じだったのかも知れません。

遠く、中央からすればどうでもいいような感じだったのかも知れません。

そんな歴史的・地理的背景を反映してだろうけれど、東北にある国宝 はとても少ない…。

はとても少ない…。

6県合わせても27件しかありません。(2017/9/1現在、以下同じ)

ちなみに、東京(博物館・美術館を含む)は277件、京都は232件、奈良は202件も国宝があります。もっとも、この3都県が突出 していまして、以下、大阪が60件、滋賀が55件、和歌山が36件と続きます。東京・京都・奈良は、さすがは「みやこ」ですなぁ。

していまして、以下、大阪が60件、滋賀が55件、和歌山が36件と続きます。東京・京都・奈良は、さすがは「みやこ」ですなぁ。

さて、山形には国宝が6件ありまして、私は、そのうち、鶴岡市の致道博物館所蔵の太刀2振以外の4件を生で拝見 したことがあります。

したことがあります。

羽黒山の五重塔は、中学校の遠足で拝見しましたし 、土偶「縄文の女神」(山形県立博物館所蔵)は、東京国立博物館で何度も拝見

、土偶「縄文の女神」(山形県立博物館所蔵)は、東京国立博物館で何度も拝見 しましたし(例えばこちらの記事)、あと二つの国宝も何度か拝見

しましたし(例えばこちらの記事)、あと二つの国宝も何度か拝見 しました。

しました。

その「あと二つ」の国宝を所蔵しているのが、、、、

この立派な米沢市上杉博物館です

そして、「あと二つ」の国宝とは、洛中洛外図屏風(上杉本) と上杉家文書

と上杉家文書 。

。

このうち、「上杉家文書」の方は、

南北朝・室町時代の中世文書を中心に、鎌倉時代から明治時代に至る2018通、4帖、26冊および附、歴代年譜325冊、両掛入文書箱等並赤箪笥3合、2棹は平成13年6月22日、武家文書としては初めて国宝となりました。

というとんでもない規模 の文書ですから、「生で拝見したことがある」といっても、巨人の爪の垢を眺めた

の文書ですから、「生で拝見したことがある」といっても、巨人の爪の垢を眺めた というレベルのお話です。

というレベルのお話です。

もっとも、「上杉家文書」のすべてを拝見したことのある人なんて、中世・近世史の研究者 でも数少ないのではなかろうか…

でも数少ないのではなかろうか…

私は、九州国立博物館で「上杉家文書」のごくごく一部を拝見 して(こちらの記事をご参照方)、

して(こちらの記事をご参照方)、

上杉謙信の書状 以上に、心を込めて丁寧に書いたことがひしひしと伝わってくる文書の目録(仕切り板に書かれています)に、上杉謙信に対する米沢藩の藩士たちの崇敬の念が現れていて、感動いたしました

以上に、心を込めて丁寧に書いたことがひしひしと伝わってくる文書の目録(仕切り板に書かれています)に、上杉謙信に対する米沢藩の藩士たちの崇敬の念が現れていて、感動いたしました

です。

そんなわけで、やって来た米沢市上杉博物館で、「洛中洛外図屏風(上杉本)」を観られるのかどうか(油絵や彫刻と違って、日本の絵画は年がら年中確実に観られる保証はありませぬ )、ドキドキ

)、ドキドキ ものでした

ものでした (あらかじめ調べておけば

(あらかじめ調べておけば よさそうなものなのに…

よさそうなものなのに… )

)

そして、

おぉ~ 「原本展示中」とな

「原本展示中」とな

うっひょう~ と舞い上がって

と舞い上がって 、たまたま開催中だった特別展「戦国時代展 A Century of Dreams」も観られるチケット

、たまたま開催中だった特別展「戦国時代展 A Century of Dreams」も観られるチケット (620円

(620円 Suica

Suica が使えた

が使えた )を購入しました。

)を購入しました。

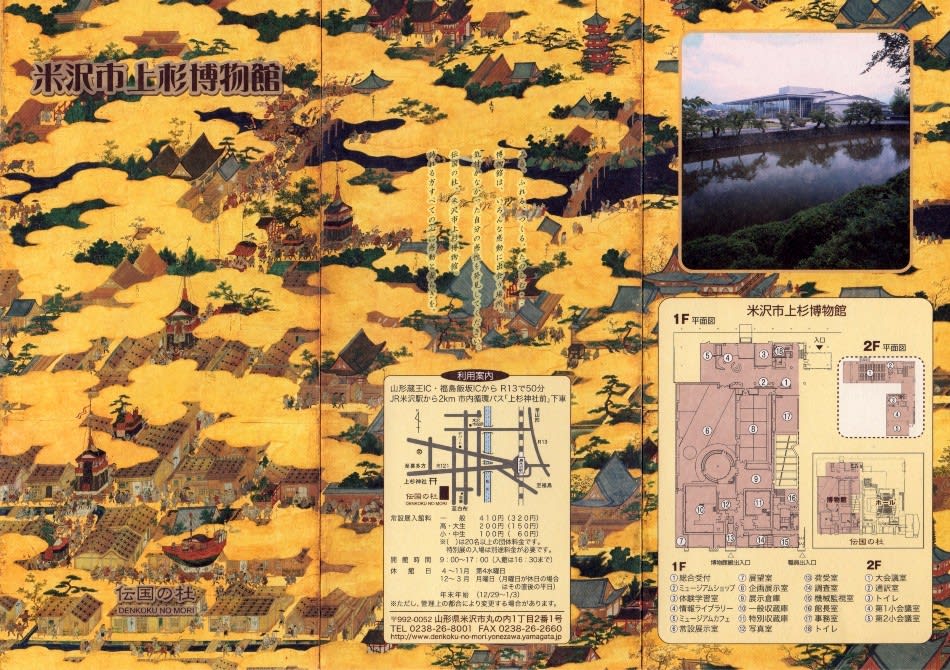

いただいたリーフレット は、当然

は、当然 のように「洛中洛外図屏風(上杉本)」が地に使われていました。

のように「洛中洛外図屏風(上杉本)」が地に使われていました。

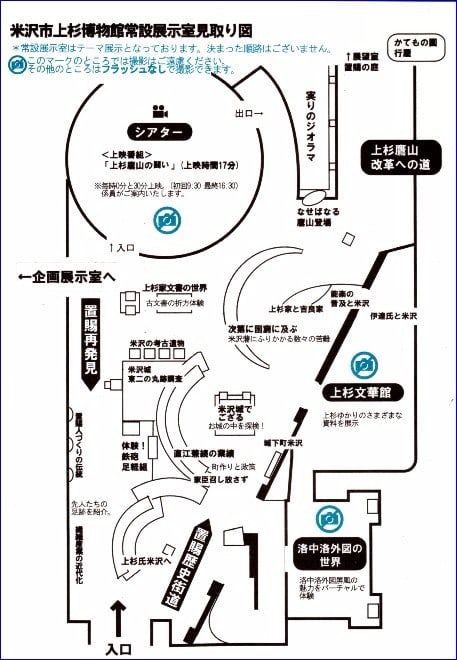

で、まずは常設展示室へ…。

常設展示室では、「洛中洛外図屏風(上杉本)」と「上杉家文書」に専用の展示室がそれぞれ設けられていて、やはり別格

常設展示室では、「洛中洛外図屏風(上杉本)」と「上杉家文書」に専用の展示室がそれぞれ設けられていて、やはり別格 の扱いでした。

の扱いでした。

ちなみに、「洛中洛外図屏風(上杉本)」は、やはり原本の展示期間は限られていて、原本が一服 している間は、レプリカが展示されているそうです。

している間は、レプリカが展示されているそうです。

「洛中洛外図屏風(上杉本)」のことは「#2-10」に先送りいたしまして 、他の常設展示で一番面白かったことを先に書きます。

、他の常設展示で一番面白かったことを先に書きます。

それは、「古文書の折り方体験」のコーナーです。

博物館で昔の手紙 を観ると、妙なことに気づきます。

を観ると、妙なことに気づきます。

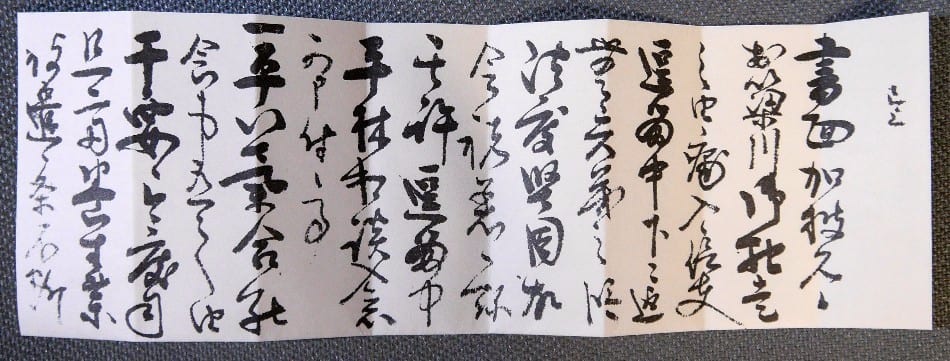

それは、横長の紙の上半分だけに書かれている手紙があったり、横長の紙の上下に逆さまに書かれている手紙があるということ。

例えばこんな具合 (折り方体験コーナーに用意されていたもの)

(折り方体験コーナーに用意されていたもの)

それが、「古文書の折り方体験」コーナーでは、なるほどぉ~ と目からウロコを落としながら(?)、実際に手紙を折りたためるのですよ。

と目からウロコを落としながら(?)、実際に手紙を折りたためるのですよ。

福岡市博物館のサイトから引用 しますと、

しますと、

漉(す)いた紙を規格のまま使用する形を竪紙(たてがみ)といいます。折らずに使用する竪紙に対し、紙を横に二つ折りして折り目を下に向けて書く形を折紙(おりがみ)といいます。広げると上下で文字の向きが逆さになります。折紙は竪紙にくらべ、略式、薄礼(はくれい)な形式となります。物の価値や人の評価がすぐれていることを「折紙付き」といいますが、これは鑑定書をこの折紙に書いたことに由来します。

というわけ。

まず、横に二つ折りした紙に、折り目を下に向けて書いて、

この面だけでは書き切れなかった場合には、左右にひっくり返して 、折り目を下にして文章を書き続けて

、折り目を下にして文章を書き続けて 、それを真ん中から折って、

、それを真ん中から折って、

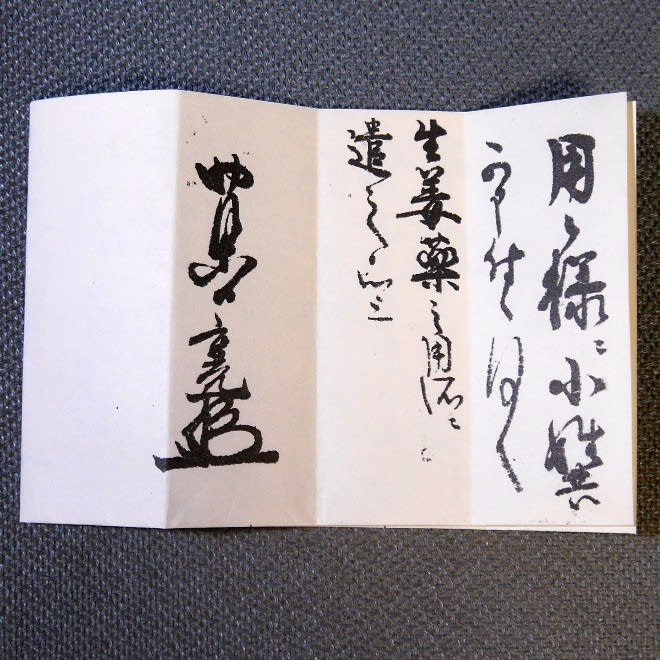

小っちゃいゾ

ところで、この書状 は、誰が、誰に、どんな内容で書いたもの(のコピー)なのでしょうか?

は、誰が、誰に、どんな内容で書いたもの(のコピー)なのでしょうか?

私には、さっぱり読めませぬ…

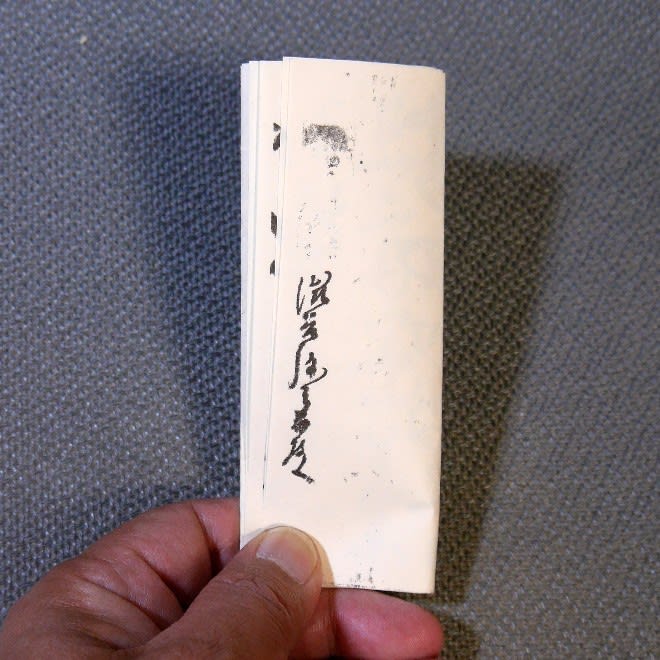

差出人を表す花押は、

上杉謙信の花押(下の画像)に似ているような、ちょっと違うような…

書状 の「書き下し文」と「読み下し文」を用意しておいてくれたらありがたかったなぁ~。

の「書き下し文」と「読み下し文」を用意しておいてくれたらありがたかったなぁ~。

でも、十分に楽しめました し、勉強になりました

し、勉強になりました