マイホームに移り住んでからもう少しで7年になります。

今更ですが、最近、自宅駐車場から北極星が見えることに気づきました。

住宅街です。

「こんなんじゃ北極星なんか見えるわきゃねー」と勝手に思い込んでいたのでしょう。

6年以上、ずっと気づきませんでした。

そもそも、埼玉県南部の光害地なので、北極星って、本当によぉぉぉく気をつけて観察しないと見落とします。

実際、北極星って、特徴があるわけではないです。

北斗七星やカシオペアが見えないと、それが北極星かどうかって、見分けることが難しくないですか?

なお、北斗七星もカシオペアも、マイホームから認識できたことは現時点でないです。

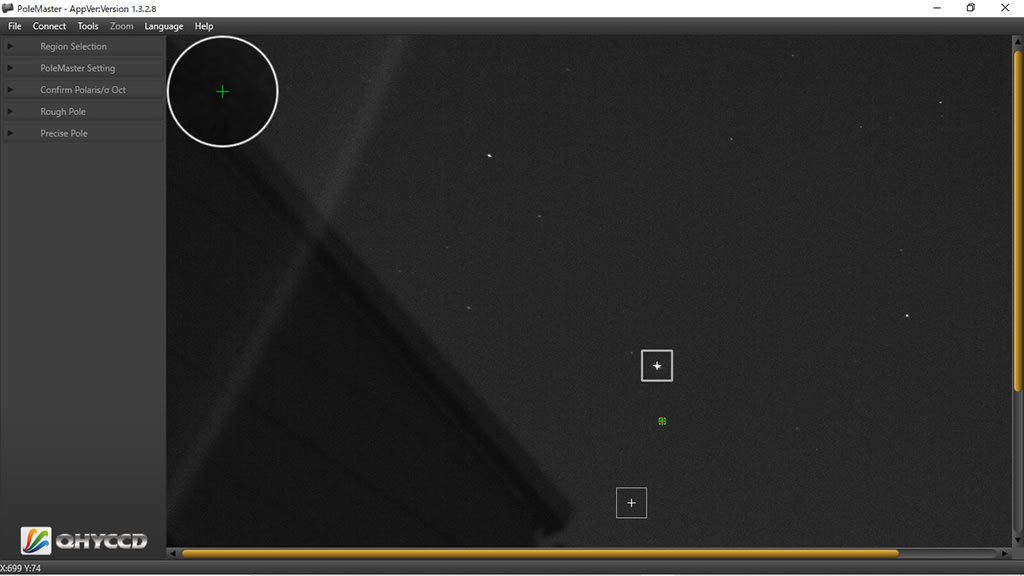

こんな感じに見えます。

北極星、みやすいように白く塗りました。

2025/01/25に ONSTEP GP 2号機にQHYCCDのポールマスターPoleMasterをつけて、ポールマスターによる極軸合わせができることを確認しました。

北極星が屋根の右側にあったことが幸いしました。

屋根の左側だったらPoleMasterを使えなかったでしょう。

極軸合わせができると赤道儀の調整がやりやすい。

極軸があってない状態で赤道儀の調整をしようとしても、赤道儀の動作がいけてない原因に、極軸があっていないことがどの程度影響しているのかを考えなくてはならないので、かなり複雑になります。

極軸が合っていれば、赤道儀の動作を調整する上で、RAの動作と、DECの動作だけに集中して考えることができる。

年末に大活躍だったONSTEP GP 2号機ですが、自宅に帰ってからDECのバックラッシュの調整を行いました。

早速、動作チェックといきました。

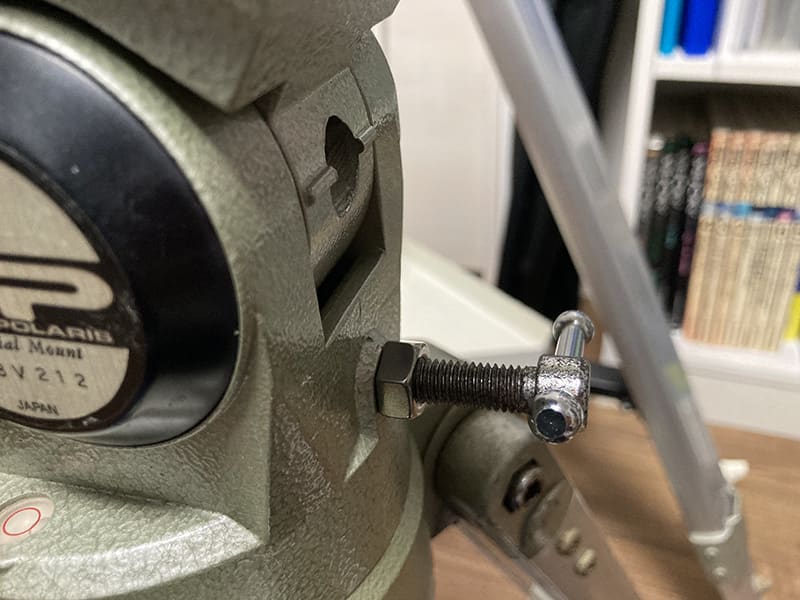

なお、年末の観測で気になっていた仰角のボルトの固定を工夫しました。

仰角の調整を行うボルト、なんの固定もされていません。

多分、仰角が降りてくる赤道儀本体の重みで固定されるということなんでしょうけど、なんかの拍子にボルトの回転に使う取手に触れて、回転させてしまう可能性だってあります。

この仰角ボルト、M8ボルトなので、M8のナットを入れてみました。

仰角が決まったら、このナットを締め込めばまず動かないでしょう。

19:13 キャリブレーション。

天の赤道付近、子午線の東側で行いました。

19:32 ガイドアシスタント

極軸エラーは0.4分角程度。

かなりいいです。

いずれガイドアシスタントのすべての項目の意味をマスターしたいものです。

バックラッシュ調整、結構頑張ってみたつもりだったのですが、見事敗北です。

15842msecということは、実質的に一方向ガイドしかできません。

みなさん、どうやってGPのバックラッシュの調整をしているのだろう?

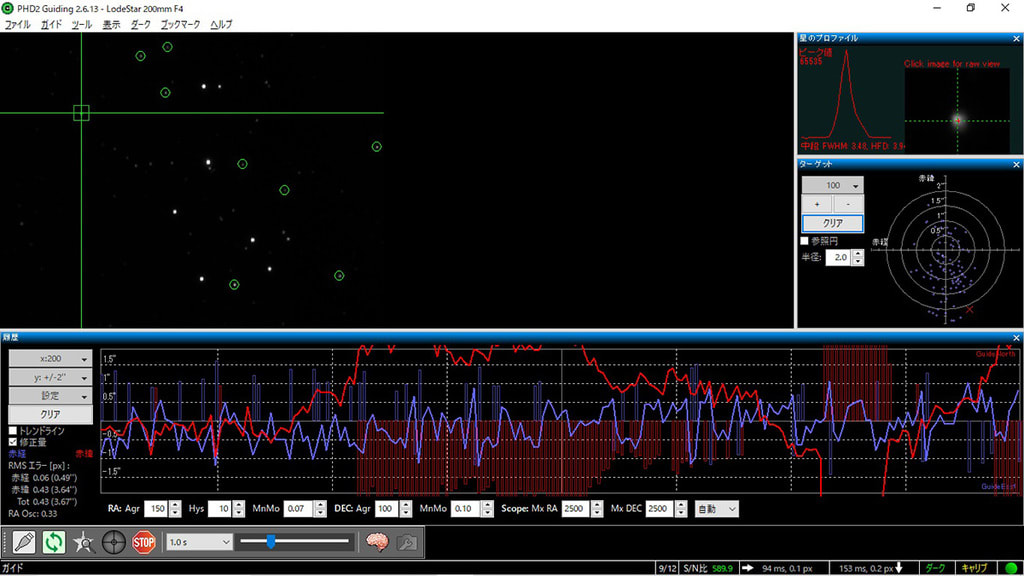

19:53 ガイドアシスタント終了直後のオートガイド。

DECはバックラッシュをクリアしているだけで、全く動作してません。

いずれギアが噛み合い、北方向に動き出すはずです。

撮影鏡筒はBLANCA-80EDT+笠井のマルチフラットナー2 (55mmに設定)

撮影カメラはEOS 70D改造です。

ガイド鏡は無銘のf=200mm, F4

ガイドカメラはStarlight XpressのLodestar

被写体はM42でしょう。

この時期、それ以外に思いつきますか?

まずは露出を決めるために適当に撮影してまみます。

19:58 M42 オリオン大星雲

ISO 1600, 10sec

光害地って、まあ、こういうもんですよね。

上の写真をトリミング。

10秒露出で星はほんの少し楕円かもしれませんが、概ね丸く写っていると判断しました。

スケアリングが極端に狂っているということはなさそうです。

今回は、赤経方向が写真の長辺に並行になるようにカメラを回転させてから、一旦カメラを外し、フラットナーをしっかりと挿入してから、再度、カメラを取り付けました。

この時は気づきませんでしたが、今更、四角をよくよく等倍観察してみるとこんな感じ。

十分、使えるレベルではあるののの、スケアリング、まだズレているんですね。

それなりに気を遣ったつもりだったのですが、ダメだったようです。

こうなったら、(接眼部を上に)望遠鏡を垂直に立ててフラットナーを挿入・固定しようかな?

年末の撮影ではそうしました。

20:03 オートガイドが安定してきました。

20:22

ISO 100, 300sec

1枚撮り

撮って出し(加工なし)

ISO 100, 300sec

1枚撮り

Photoshopで加工

EOS 70Dのセンサー、画面上辺にサーマルノイズが目立ちますね。

強引な画像処理をしているので仕方がないのですが。

しっかり露出すると四隅の星の形が少し気になってきます。

許容範囲なのですが、マルチフラットナーの性能を最大限に引き出せば、すべて丸く写るのです。

せっかくの性能を引き出せていない。

持っている機材の性能は最大限に発揮させてやりたいものです。

中心部の等倍切り出し

若干、RA方向に楕円です。

撮って出しでは目立たないですが、画像処理をすると星が楕円なのが目立ってきますね。

今度は望遠鏡を西の空に向けてみました。

アンドロメダ銀河を狙いましたが、隣の家の影。

すばる M45に向け直しました。

20:43 オートガイド。

なんだこれは?

DECの修正動作が南方向ばかりやっていたかと思うと、今度は北方向ばかりになり、その次は再び南方向ばかりに戻る。

この繰り返し。

待っていれば一方向ガイドになって安定する、と思っていたら、そうならなかった。

DECの修正動作が南方向ばかりやっていたかと思うと、今度は北方向ばかりになり、その次は再び南方向ばかりに戻る。

この繰り返し。

待っていれば一方向ガイドになって安定する、と思っていたら、そうならなかった。

何かがおかしい。

一方向ガイドになって安定するのを邪魔する何かがあるのかもしれない。

今回、M45 すばるは天頂よりも南側にありました。

望遠鏡の筒先は南の空へ傾いた状態で、接眼部のEOS 70D改造は北側にぶら下がっています。

例えばの話ですが、北方向への一方向ガイドで安定するはずが、DECバランスが接眼部側が重すぎて、赤緯軸を常に北側に引っ張っていれば、北方向の一方向ガイドになった時に、北方向への動作が大きくなりすぎて過修正となり、南方向へ戻してやる必要が出てくるとか?

今回、南北のどちらへも振れているので、赤緯軸のカメラがわと望遠鏡のレンズ側のどちら側を重くしてやればいいのか、判断がつきませんでした。

そこで50%の確率に賭けてみました。

SVBONYの20:45 ガイド鏡の位置を筒先へスライドさせて、DECバランスを筒先側が重くなるようにバランスを崩してみました。

こういう時、SVBONYのアリミゾ式台座、便利です。

北と南の入れ替わり周期が長くなったかもしれないけど、、、結局、南北の修正動作が入れ替わることには変わりはない。

20:52

20:55

20:57

20:58 ガイド鏡を撮影カメラ(EOS 70D改造)側へ寄せてみました。

ここで子どもの塾のお迎えの時間となり、一旦中断。

新品の定価ベースで行くと、計50万円を軽く超える機材一式を道路脇に放置して出発。

ちょっと不安でした。

街頭すらない住宅街の小道ですが、歩行者はこの時刻でも1時間あたり数人はいるので。

でも、戻ってくると、そのままの状態でありました。

21:19

21:24

21:30

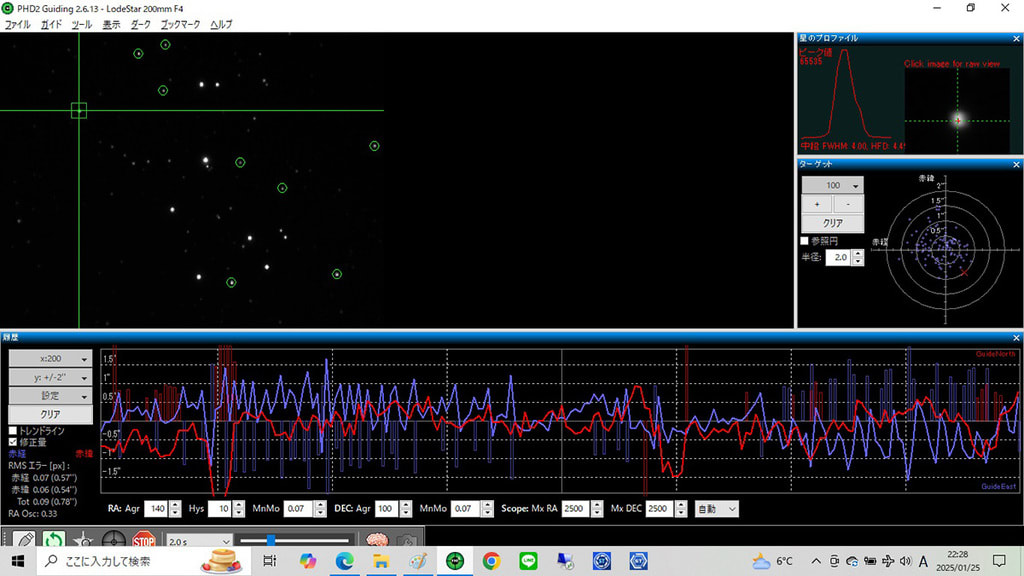

DECのバランスを接眼部側に崩してみた結果、DECの振れ幅は大きく改善した。

こちらが正解だったようです。

が、もう少し改善してほしい。

21:32 撮影したすばる M45

ISO 100, 300sec

中心部の等倍切り出し

うーむ。

DEC方向の収まり(この写真の縦方向)よりもRA方向(この写真の横方向)の収まりが悪い。

RMS errorの値を見ると、RAよりDECの方が大きいことが多いのですが。。。これはどういうことでしょう?

答えを見出せていません。

PHD2の規則性のないグラフを見ていて、思いました。

もしやガイドカメラのケーブルの重みで引っ張られるのが悪さをしている可能性はあるまいか。

DECに遊びがあるわけですから、遊びのある方向に引っ張られれば反応する可能性があります。

それに、ONSTEP GPに用いているステッピングモーターは17HS3401Sといって、非力で評判が今ひとつなモーターなんです。

21:45 ガイドカメラのケーブルを鏡筒バンドのネジに引っ掛けてみました。

大暴れしている部分が、ケーブルを操作したところです。

さて、どうなるでしょうか。

以後、少なくとも大暴れはなかった

21:52

その時の写りの中心部等倍

ISO 100, 300sec

若干良くなったような気もしますが、RA方向に伸びている。

でもこれって、東の空で撮影したオリオン大星雲の時と大差ないかも。

22:01

写真の中心部等倍

ISO 100, 300sec

これも同様、RA方向に伸びた楕円

22:28

写真の中心部等倍画像

ISO 100, 300sec

これも同様の所見。

ターゲットグラフにみるガイド星の分布に関わらず、星の形が変わらない。

これの意味するところは。。。

そうです。

ISO 100, 30sec

短時間露出だと楕円が目立たないですが、立派に楕円です。

長時間露出すれば、上の写真のように楕円が目立つようになります。

結論は、スケアリングがズレていて、光軸がズレて、星がライブビューでも楕円に写っている。。。でした。

まったくなんというドタバタ劇場でしょう。。。

ポータブル電源Smart Tapが残量ゼロで撤収したのでした。

元々満充電ではなかったので。

接眼部にフラットナーをちゃんと挿入するのって難しいですね。。。

<2025/02/02 追記>

2つ工夫を思いつきました。

<その1>

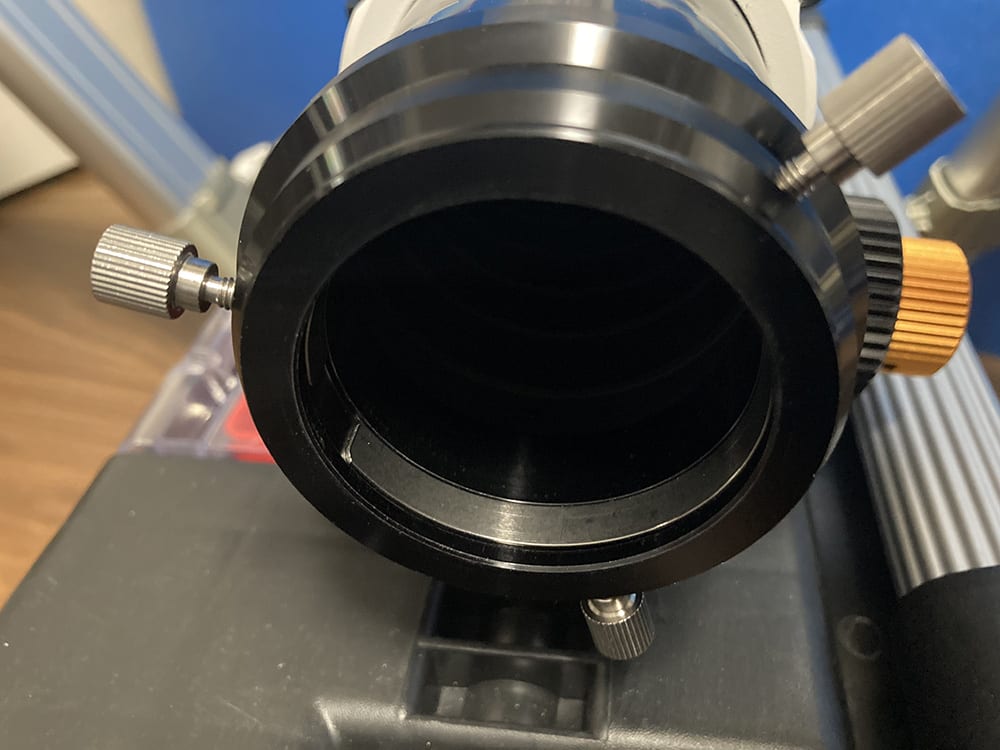

望遠鏡の接眼部への笠井トレーディングのマルチフラットナー2の挿入部はこのようになっています。

挿入しやすいように若干角度がついているんです。

これが何か悪さをする余地はないか。

BLANCA-80EDT接眼部です。

これが割と広くて、マルチフラットナー2が結構ゆるくハマるんです。

これ、2インチ延長筒です。

マルチフラットナー2の挿入部も一応、外径が2インチなのですが、厳密にいうと、2インチ延長筒の方が若干太いんです。

巨大ニュートンの接眼部ですが、2インチ延長筒は太すぎて挿入できません。

巨大ニュートンの接眼部、マルチフラットナー2は挿入できます。

ところが、BLANCA-80EDTの接眼部は広々としているので、2インチ延長筒がスムーズに挿入できてしまいます。

2インチ延長筒はただの円柱形です。

マルチフラットナー2の挿入部のような複雑な形状をしていません。

両者ともM48オスネジが切ってあるので、交換可能です。

マルチフラットナー2の接眼部挿入部を2インチ延長筒と取り替えてみました。

マルチフラットナー2の接眼部挿入部よりも一回り太く、形状がフラットな2インチ延長筒にすることで、スケアリングが安定しないか。

<その2>

BLANCA-80EDTの接眼部の2インチアダプターを外すと、M54のメスネジが出てきます。

M54オス-M48オス 変換アダプターがアマゾンで¥1,666でありました。

これで接眼部に直接マルチフラットナー2をねじ込むことができるようになります。

これならスケアリングが狂い用がない。

ただし、構図を回転させようとしたときどうするか。

Tリングのイモネジを緩めるのは面倒くさい。

いっそ、鏡筒バンドを緩めて望遠鏡ごと回転させるか?

さて、どうなるでしょうか。

スケアリングの狂いで難儀されているご様子。

接眼部に差込タイプの補正レンズですと取り付け時の再現性が微妙ですね。

私は高橋とビクセンの反射を使ってますが補正レンズがネジ込み式なのでカメラ側の重量の影響も少ないようです。

>こんにちは。... への返信

笠井のBLANCAシリーズ、接眼部の2インチアダプターを外したらM54メスネジが出てきました。

M54オス-M48オス変換リングを発注しました。

これでスケアリング問題解決といくでしょうか。

お楽しみです。