生家の本棚にこんな冊子がありました。著者は未だに不明です。

この冊子に書かれた現場を訪ねています。

41.孝子七蔵(国分村書より)

安政3年(1856)5月22日、桜井国分谷の口で七蔵は前の山で樵中、和同開珎二百文を掘り当てた。

大変珍しいことで人々は分譲を乞い和同開珎一文につき寛永通宝二百文で交換し、七蔵は、これによって母親に孝養を尽くすことができた。

この事が今治藩公の耳に入り衣類等を賜って表彰せられた。

七蔵は実に正直律儀の人で明治33年まで生き、90歳の天寿を全うしたとの事です。

又、国分の古老の話では、七蔵氏は和同開珎発見の前後に、その地点で金銅の仏像を掘り出したときの話を聞いたが、これによって、この和同開珎は宝實の為に納埋されたものではないかと推考される。

<筆者>

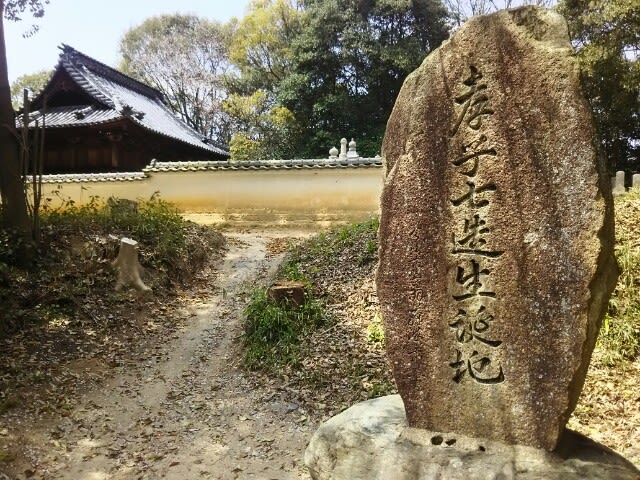

この石碑は、前述の「40.脇屋義助公廟」の裏手にあります。

石碑の奥が脇屋義助公廟です。

生家の本棚にこんな冊子がありました。著者は未だに不明です。

この冊子に書かれた現場を訪ねています。

40.脇屋義助公廟(脇屋さん)

南北朝時代(1340年頃)、南朝の忠臣であった義助公(新田義貞の弟)は南朝方の勢いをもりかえそうと国分まできたが、不幸にしも急病になり36才で亡くなった。

現在ある墓碑は、江戸時代、国分寺住職や今治藩士が浄財を集めて建てられたもので、今の拝殿は、総けやき造りで大正五年に建てられたものである。

既存の報告を参照願います。