アズキは知っていても、その花なんて見たことない人多いのでは? (´∀`)

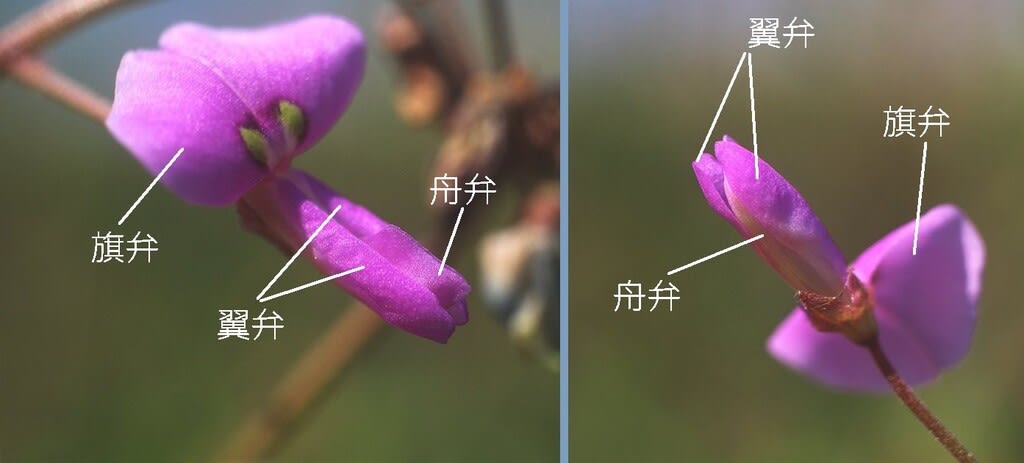

さて 副題の「ひねくれ舟弁」ですが、そもそも「舟弁」ってなんだ?!という方のために、マメ科の蝶形花の花弁の名前を以下のアレチヌスビトハギでご紹介しておきましょう(^^)/

蝶形花は3種類の花弁から構成されていて、上にある大きくて一番目立つ花弁を 旗弁といいます。虫に花はここにあるよ!と知らせるフラグ(旗)の役目を担当します。

下側の旗弁よりは小さい2種類の花弁は左右2枚で構成され、外側の2枚を翼弁といいます。これは花を訪れた虫が停まるための足場を提供します。

中央の、左右から翼弁に挟まれた舟の形をしている花弁を

舟弁または竜骨弁といいます。舟弁(竜骨弁)は翼弁に包まれていますが、舟弁はその中に しべ を包んでいます。

アレチヌスビトハギでは 舟弁は ひねくれてません。

アズキの仲間の蝶形花では 舟弁がねじれていることを観察しようというのが今日の目論見です(^^♪

アズキの花に近づいてみました。像の耳みたいな大きいのが 旗弁ですね。

その前の より黄色い2枚が 翼弁です。すでに翼弁がねじれています。問題の舟弁は この絵では見えませんが、翼弁がねじれているのは 囲んでいる舟弁がねじれているからなのです。

(アズキでは舟弁がよく見えなかったので、次の ノアズキでそのことを確認します)

アズキの葉です。左右に大きな裂けめがありますが、同じ株でも成長期によって裂けめの程度は変わっていくようです。

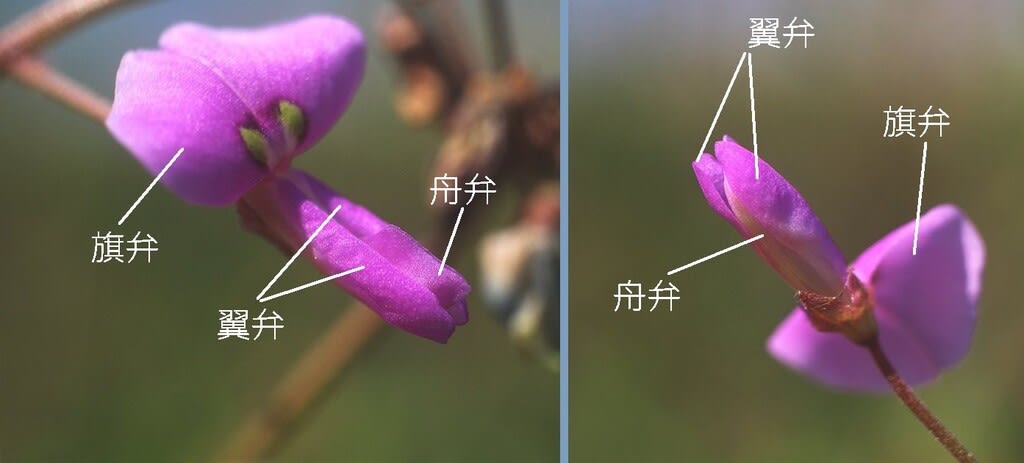

こちらが 洪水調整池のフェンスに絡みついていた ノアズキ になります。

奥の大きいのが旗弁、手前の角みたいなのが 舟弁ですね。それを挟んでいた翼弁が ここではだらしなく垂れ下がっています。

ここのノアズキは 受粉を終えた花のようで、畑のアズキのほうではよく見えなかった舟弁が むき出しになっています。こんな風に大きく捻じれているので、それを包む翼弁も捻じれていたというわけです。

ノアズキにそっくりな花に ヤブツルアズキというのがあって、豆や葉が違うんですが、花はそっくりです。

「右の翼弁は舟弁(竜骨弁)の基部をとり巻く」とありますが・・・

よく分からないですね~~

蜜は その舟弁の基部にあるのですが、虫たちは シベが顔を出している側からでないと中へ入れません。当然、シベに接触します。

舟弁の突起部に虫が止まったとき、反対側の開口部がシーソーのように揺れ動いて、雌しべに雄しべの花粉がつくメカニズムも舟弁がねじれているからできる芸当なんですね