昨日(10/13)は久し振りの夏日になり、昼近くに用事が片付いてほっとするときに、

急に動物園に行くことになりました。

良い話題の少ない最近はテレビ等でも癒しのペット映像が増えましたね。

人混みは避けたいので多摩動物公園の園内は広く散歩のつもりです。

9/19~11/29までの土、日、祝日は、事前予約の入場制限中。現在動物は300種以上。

前回2月にも行きましたので、昆虫館やコアラ館などの建物に入ることはせずに、

動物の表情が撮れたらいいな位の気楽に回りました。

前回、ライオンエリアは、工事中閉まっていましたが、今回大分整備されていた。

一部のライオンのみ放されていました。

ライオン:ネコ科、アフリカとインドの一部の草原やまばらな林に生息。

メスライオンがゆるりとオスライオンに近付いていきましたが、顔を合わせてす通り、

ライオン:”なんじゃ オレをおいて行ってしまうのか、あんた冷た過ぎやしないか”

アムールトラ:ネコ科、シベリア東部から中国東北部の森林 に生息。

トラはライオンとならぶネコ科最大の動物 。獲物を取る時の成功率は低いそうです。

”せっかくポーズとってやってるんだからキレイに撮ってくれよな”

ユキヒョウ:ネコ科、ネパールや天山山脈、パミール、カシミールなど、内陸アジアの山岳地帯。

”オレをあんまりなめるんじゃねーぞ、オレがお前をなめてやる”

サーバル:ネコ科、アフリカのサハラ砂漠以南のサバンナに生息。

ヤマネコのなかまです。足が速く、木登りもじょうずで、強力な瞬発力とジャンプ力をもち、

空中に飛び上がって鳥を捕らえることもできます。

”実力が発揮できないなあ~”と手持ち無沙汰のようです。

チンパンジー: ヒト科、アフリカの中央部、西部の森林やサバンナ

たいへん頭がよく、しぐさや声、顔の表情などで、おたがいの意思を伝えあいます。

子供は、勝手に綱にぶら下がったりひま持て余して模様。

ボルネオオランウータン:ヒト科、

ボルネオ島の森林。なお、スマトラ島にはスマトラオランウータンが生息しています。

”こんな高い所でもへっちゃらさ” かなり高い所を裏からパチリ

ゴールデンターキン:ウシ科、中国の山岳地帯に生息。

チベット、ブータン、中国に生息するターキンの亜種の一つです。

"角つき付き合わせて今取り込み中ですので、用事は後にして下さいな”

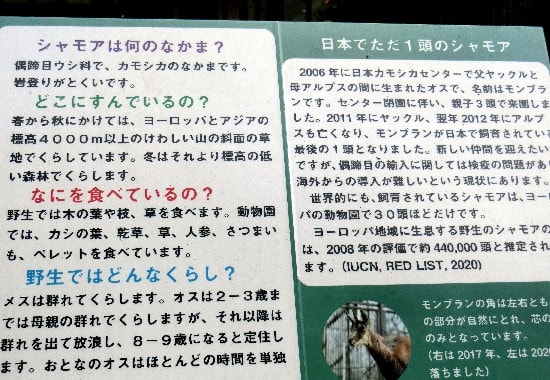

シャモア:ウシ科、カモシカの仲間です。

檻越しに撮るのはあまり好きでないのですが、日本でただ1頭と聞いてはね、

2月に来た時は見えなかった。

”良く見ていってくださいね”と優しく言われた?1頭とは切ないですね。

オオカミ:イヌ科、

オオカミの遠吠え、狼は単にでたらめに遠吠えしているのではないことはわかっている。

彼らは群れによって特有のさまざま遠吠えを、状況によって使い分けている。

と言われていが、以下の説もある。

狼は愛する仲間がいなくなり、一緒にいたいと思うから、遠吠えという行為を選んでいるという。

モモイロペリカン:ペリカン科

ペリカンのなかでは大型で、くちばしの先から尾の先端まで1.4〜1.7m、つばさを広げると2m以上、

体重約10kg、くちばしの長さは約45cmあります。

”おたくさん、どちらからいらしたの? チャント撮ってね”

アオバネワライカワセミ:カワセミ科、オーストラリア北部、ニューギニア南部に分布。

ワライカワセミより一回り小さいカワセミ、オスは青い尾羽、メスは茶色の縞模様の尾羽。

ワライカワセミ:ブッポウソウ目カワセミ科、オーストラリア東部・南部の森林

鳴き声が人間の笑い声によくにています。夜明けや夕方のきまった時間に大きな声で鳴き、

1羽が鳴くとほかのものも一緒に鳴き始め、鋭くけたたましい大合唱になります。

”わたしだってね、いつもおかしいわけではないんですよ、笑い声期待しないでね”

以前に来た時は、1度聞いたことがあります、こちらも思わず笑っちゃいました。

シロフクロウ:フクロウ科、北極圏とそのまわりの、主にツンドラ地帯に生息。

すべての鳥のなかで最も北方に分布する種です。オスは全身のほとんどが白色ですが、

メスには頭と体全体に黒褐色の斑点があることで見分けられます。

金網越しで撮るのは好きでないですが、私はこの顔を見るとどうして撮りたくなりました。

動物慰霊碑: チョット寄り道、手を合わせてきました。動物さん感謝です。

園児達の団体も見られましたが、密を避けて結構ゆったりと見て回りました。

多摩動物公園の最寄り駅は京王線の多摩動物公園駅ですが、多摩都市モノレールでも、

駐車場に帰る途中頭上にモノレールが入ってきました。

写真はいろいろありますが、別の何かの時には載せていきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トリミングした花の形

トリミングした花の形

因みに、2021年の中秋の名月は、9月21日です

因みに、2021年の中秋の名月は、9月21日です