今日も過去の記事から抜粋して載せてみます、” モチノキ科、バラ科” 、”温室のパイナップル科の植物” です。

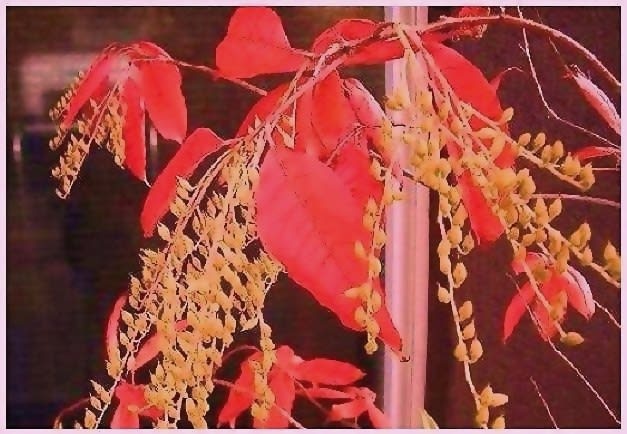

冬、赤い実を着けるモチノキ科の樹木、「モチノキ」、「カナメモチ」、「タラヨウ」を載せてみました。

花が少ない時季に、花の代わりになる赤い実です。

夫々、似たような実と葉ですが、微妙な違いが有るのが分かります。

モチノキ科の樹木は、常緑樹ですので、赤い実と緑の葉のコントラストが楽しめますね

「モチノキ」(黐木)は、モチノキ科、モチノキ属、常緑高木、雌雄異株、学名 Ilex inttgra とか

春に4弁の淡い黄色い花を咲かせます、葉も実も「クロガネモチ」に似ていますが

一番の違いは、実の大きさで、「ミチノキ」の実が約1cm位に対して、「クロガネモチ」の実は

約5~6m/m位と小さいので区別ができます。

因みに、下図は、「クロガネモチ」の実です。

「カナメモチ」(要黐)の赤い実も、この時季に実りますが、「クロガネモチ」などよりも実の着き方は、疎らです。

扇の<かなめ(要)>に使用する木材で、「モチノキ」に似ているので此の名前が付いた由

唯、モチノ科とは違って、バラ科、カナメモチ属、常緑小高木、雌雄同株、日本原産とか

学名 Photinia glabra 、英名 Japanese photinia となってました、直径が5~6m/m

ガク片が実の天辺に付いている様子は、バラ科だけに確かに「バラ」の実に似ています。

葉が「カナメモチ」より多少大きい園芸種「レッドロビン」が最近人気がでてきました。

初夏の頃に、この様な花が咲きます、小さな白色の五弁花です、若葉の紅色の葉も美しいものです。

次は、“ハガキの木” の名前が付いた「タラヨウ」の赤い実です、光沢の葉と真赤な実が輝いています。

「タラヨウ」(多羅葉)もモチノキ科、モチノキ属の常緑高木、4~5月にかけて小さな淡い緑色の花をさかせます。

「多羅葉」の名前の由来ですが、インドで経文を「多羅樹」の葉に書いたからとのことで

同じく、「タラヨウ」の葉の裏を釘などで傷をつけると、黒く変色するので、文字を書くことができます。

そのため、「多羅樹」から「多羅葉」の名前が付いたとか

郵便局の敷地には、郵便局のシンボルツリー“ハガキの木” として植樹している場合が多いのです。

この葉に住所、氏名を書いて切手を張ると、郵便ハガキとして配達されます、一度試してみては如何ですか

モチノキ科、モチノキ属、日本、中国原産、学名 Ilex latifolia 、英名 Tarajo Holly

寒い冬は、花が少ない季節なので、植物園を訪ねてください。

次も過去に載せた生地 ”温室のパイナップル科の植物” です。

冬の植物園の温室には、ラン科の植物が多く視られますが、本日は、厭いて、パイナップル科の植物を挙げてみました。

「グズマニア」、「サンゴアナナス」、「チランドシア・ウスネオイデス」

「トラフアナナス」、「チランドシア・セントレアスカイリープ」等々です。

鮮やかな色彩が “熱帯の色” です、屋外の冬の寒さを忘れさせてくれます。

最初は、「グズマニア」の花です、緑の葉から花茎が伸びて、真紅や黄色の苞の先に花を咲かせます。

トロピカルな雰囲気ですが、現地の南アメリカでは、熱帯雨林に自生しているとか

パイナップル科、グズマニア属(アナナス種)、非耐寒性多年草、南アメリカ原産、学名 Guzmania Hybrids

次のパイナップル科の植物は、「サンゴアナナス」(珊瑚アナナス)です、珊瑚の様な鮮やかな色です。

長く伸びる嘉穂から紅色の球状の萼と、その先端に花が覗きます。

パイナップル科、エクメア属、非耐寒性常緑多年草、ブラジル原産、学名 Aechmea fulgens

英名 coral berry とか ・ ・ ・ “珊瑚礁の “berry” ですか、確かに

次は、長い名前の「チランドシア・ウスネオイデス」です、一見、“パイナップル” には ・ ・ ・

根の様に見えるのは茎で、細長い葉が付いています、根は退化して岩や樹木に着生する

着生植物とか、空中から水分を採る<エアープランツ>の一種とのこと

数少ない、小さい緑色の花を咲かせます。

パイナップル科、チランジア属、常緑多年草、中南米原産、学名 Tillandsia usneoides

英名 Spanish moss 、別名 「サルオガセモドキ」、<moss> には納得します、「サルオカゼモドキ」

の名前の由来は、地衣類の「サルオカゼ」(猿尾枷)に似ているからとのこと、<地衣>にも納得です。

梱包するときのパッキング材として利用するようです。

緑色の小さい花

最後のパイナップル科の植物は、「トラフアナナス」(虎斑アナナス)です、萼が変化した

鮮やかな朱赤色の花苞と横縞が入った虎斑の模様の葉が美しいコントラストです。

花苞は、槍の形で、「オオインコアナナス」に似ています、苞から小さな黄色い花を咲かせます。

パイナップル科、フリーセア属、常緑多年草、南アメリカ原産ですがアフリカ等にも

自生しているとのこと、学名 Vriesea splendens 英名 flaming sword “炎の剣” ですか

別名は、学名から「フリーシア・スプレンデンス」とか

「トラフアナナス」の黄色い花

最後の “温室のパイナップル科の植物” は、「チランドシア・セントレアスカイリープ」です。

エアープランツの「チランドシア」の一種で赤い苞が綺麗です。

冬、露地の花が少ないので、“温室のパイナップル科の植物” にしましたが

如何だったでしょうか、今日は、これで終わりにします。

本題の ”冬、白色” (2)の最初の白い花は「アロエ・アルビフロラ」です、「雪女王」の異名も付いています。 冬には、屋内で開花させます、「雪女王」の異名が付いた、冬に相......