3月16日(日)暖冬が続き、ここでも花が終わりに近づいていました。

10時26分 岩ツツジ山入口 以下の日付のない画像は3月16日に撮影

明日は雨予報、コロナ禍の影響もあり久しぶりに訪れました。

グーグルマップに岩ツツジ山の表示がある辺りに車を止め、東側の山手へ200mほど歩きます。

軽トラしか入れない道ですが、歩きやすいよう竹の杖が20本ほど置かれています。

西側斜面は殆ど花が終わっていた

暖冬のため今年は開花が早く、西側は2月に開花し殆どの花が終わり、周囲の水田はすべて耕作放棄地となり荒れていました。

2014年3月12日の様子

まだ水田が耕作されていて、山に植えられたイチョウが目立ちません。

岩ツツジ山を報道で知り始めた頃、ここの水田にはまり込んだ作業機械の引き出しを手助けしたことがあります。

この坂を50mほど上がると右手に休憩所

訪れるのは大半がシニア層で、ここにも杖が準備されていました。

東側の斜面を歩く

こちらは所々に花が残っていました。最初の頃はあまり気付きませんでしたが、植栽間隔が狭すぎて管理作業がしにくいとのこと。

東側から西側の休憩所を望む

中ほどの楠近くにある休憩所が見えないほど岩ツツジが伸びていました。

今が花盛り

ウグイスの鳴き声も聞こえた

盗難被害もあった

高度経済成長期には何十万円もの値が付いた岩ツツジ、春に先駆けた紫の花色が今も人気で不心得者がいるようです。

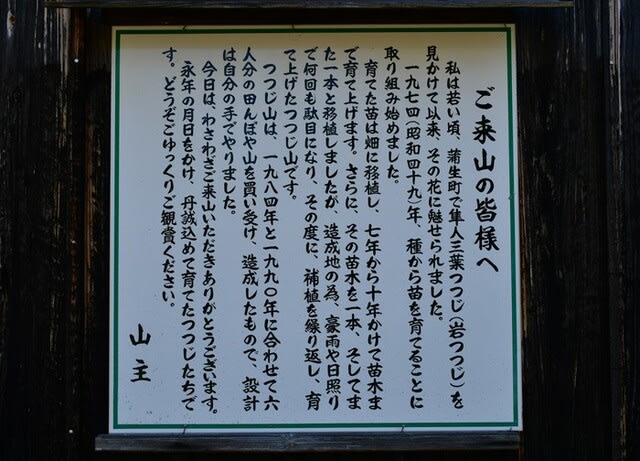

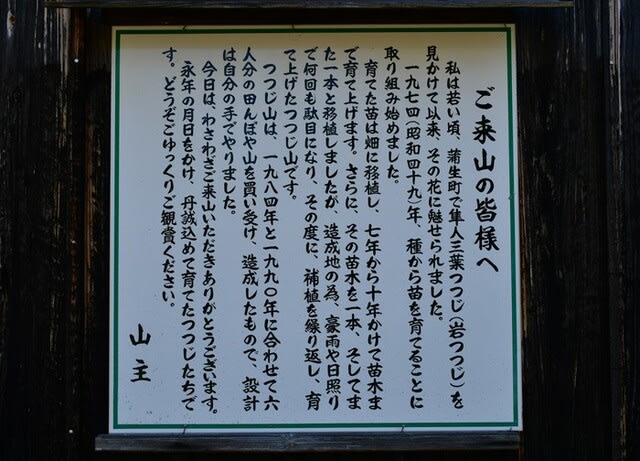

昭和49年(1974)から苗を育て始めた

山主の上埜(うえの)富雄さん(今年87才)が、田んぼや山を買い受けて岩ツツジ山を造成。

通称岩つつじ 固有名称隼人三葉つつじ 総面積9,573平方メートル

東京大学大学院小石川植物園、下園文雄先生が平成12年(2000)6月21日に調査。

休憩所の壁 ここは、家族全員で協力して造られた場所

花が傷んだ所も多いようだった

白木蓮と同様に岩ツツジは寒さに弱く、霜で花や花芽が傷みやすく開花しなかった木も多かったようです。

鹿児島県内でも冬の寒さが厳しいところ

近くのアメダス観測点、さつま柏原は伊佐市大口と同様に寒さの厳しいところです。

この冬鹿児島(鹿児島市東郡元町)では最低気温がマイナスの日はありませんでしたが、さつま柏原では今朝もマイナス0.8度、鹿児島は6.9度。

快晴の一日で朝方は鹿児島よりも8度ほど低く、最高気温はさつま柏原で24度、寒暖差が特に大きい日でした。

ボランティアの案内人さん 5ひく3は?

長年ここで岩ツツジ山の案内をされている方です。記念撮影の掛け声は、1+1が多いですが、お茶な目なこと。

岩ツツジの育て方なども判りやすく、冗談も交えて説明されていました。

この後私も世間話に加わり、昔のことなども教えて頂きありがとうございました。

花盛りの利休梅

上埜さんが高齢のため、岩ツツジ山の管理継続には難題が多いことでしょう。

夏草が猛烈に茂る時期は、ここまでの軽トラ道の草刈なども大変。近くの田の神様は台座から落ち、斜めに倒れ込んだままで気の毒なことです。

定年まで数年の息子さんとも少しお話ができ、長年のお礼を伝えました。来年も楽しみにこの地を訪れたいものです。

10時26分 岩ツツジ山入口 以下の日付のない画像は3月16日に撮影

明日は雨予報、コロナ禍の影響もあり久しぶりに訪れました。

グーグルマップに岩ツツジ山の表示がある辺りに車を止め、東側の山手へ200mほど歩きます。

軽トラしか入れない道ですが、歩きやすいよう竹の杖が20本ほど置かれています。

西側斜面は殆ど花が終わっていた

暖冬のため今年は開花が早く、西側は2月に開花し殆どの花が終わり、周囲の水田はすべて耕作放棄地となり荒れていました。

2014年3月12日の様子

まだ水田が耕作されていて、山に植えられたイチョウが目立ちません。

岩ツツジ山を報道で知り始めた頃、ここの水田にはまり込んだ作業機械の引き出しを手助けしたことがあります。

この坂を50mほど上がると右手に休憩所

訪れるのは大半がシニア層で、ここにも杖が準備されていました。

東側の斜面を歩く

こちらは所々に花が残っていました。最初の頃はあまり気付きませんでしたが、植栽間隔が狭すぎて管理作業がしにくいとのこと。

東側から西側の休憩所を望む

中ほどの楠近くにある休憩所が見えないほど岩ツツジが伸びていました。

今が花盛り

ウグイスの鳴き声も聞こえた

盗難被害もあった

高度経済成長期には何十万円もの値が付いた岩ツツジ、春に先駆けた紫の花色が今も人気で不心得者がいるようです。

昭和49年(1974)から苗を育て始めた

山主の上埜(うえの)富雄さん(今年87才)が、田んぼや山を買い受けて岩ツツジ山を造成。

通称岩つつじ 固有名称隼人三葉つつじ 総面積9,573平方メートル

東京大学大学院小石川植物園、下園文雄先生が平成12年(2000)6月21日に調査。

休憩所の壁 ここは、家族全員で協力して造られた場所

花が傷んだ所も多いようだった

白木蓮と同様に岩ツツジは寒さに弱く、霜で花や花芽が傷みやすく開花しなかった木も多かったようです。

鹿児島県内でも冬の寒さが厳しいところ

近くのアメダス観測点、さつま柏原は伊佐市大口と同様に寒さの厳しいところです。

この冬鹿児島(鹿児島市東郡元町)では最低気温がマイナスの日はありませんでしたが、さつま柏原では今朝もマイナス0.8度、鹿児島は6.9度。

快晴の一日で朝方は鹿児島よりも8度ほど低く、最高気温はさつま柏原で24度、寒暖差が特に大きい日でした。

ボランティアの案内人さん 5ひく3は?

長年ここで岩ツツジ山の案内をされている方です。記念撮影の掛け声は、1+1が多いですが、お茶な目なこと。

岩ツツジの育て方なども判りやすく、冗談も交えて説明されていました。

この後私も世間話に加わり、昔のことなども教えて頂きありがとうございました。

花盛りの利休梅

上埜さんが高齢のため、岩ツツジ山の管理継続には難題が多いことでしょう。

夏草が猛烈に茂る時期は、ここまでの軽トラ道の草刈なども大変。近くの田の神様は台座から落ち、斜めに倒れ込んだままで気の毒なことです。

定年まで数年の息子さんとも少しお話ができ、長年のお礼を伝えました。来年も楽しみにこの地を訪れたいものです。