元旦の午後に行った千代保稲荷神社(ちよぼいなりじんじゃ)は、岐阜県海津市の田舎町にある小さな神社である。

しかし、霊験あらたかなのか、京都の伏見稲荷、愛知の豊川稲荷とともに、日本三大稲荷の一つともいわれることもある。

平安時代、源八幡太郎義家の六男の義隆が分家する際、森の姓をもらいうけ、義家より「先祖の御霊を千代に保て」と祖神と共に宝剣と義家の

肖像画を受け賜わったのが始まりと伝えられる。この言葉から千代保稲荷神社の名が付いている。

商売繁盛、縁結び、合格祈願などにご利益があるとされ、なんと年間200万人以上が参拝している。バスの添乗員さんが税理士などの専門職も

含め、自営業者の参拝が多いのが特徴だとも話していた。

「先祖の御霊を千代に保て」という教えより、現在でも境内ではお札やお守り等は一切出していない。

小さな神社なのに、何といっても門前町に100軒以上の店が軒を構えているのが凄い。境内で熊手など縁起物は売っていないため、この門前町

には縁起物を扱う店が多い。また、名物の草餅、川魚の調理品、串カツ、土手煮、漬物等がある。参道の両側に人気店もあるので、そこへの行列も

加わり、参道はすし詰め状態。

江戸時代、海津市付近を治めていたのが尾張藩支藩の高須藩。

この藩で有名な話は、第10代藩主松平義建の息子たちの幕末期の活躍である。松平義健自身の治績は少ないが、息子が10人いた。そのうち、

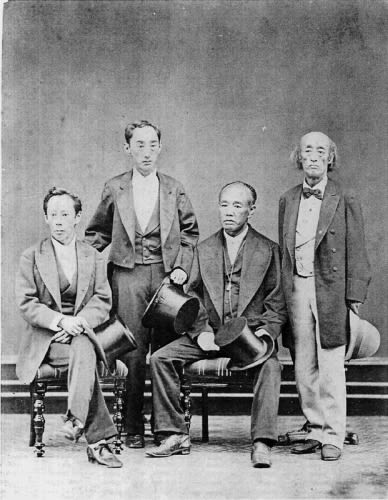

写真右から次男の尾張藩主徳川慶勝、五男の一橋家入りから尾張藩主を継いだ徳川茂徳、七男の会津藩主の松平容保、八男の桑名藩主の松平定敬の

高須四兄弟が有名だ。

湿版写真家としても有名な次男の徳川慶勝は、明治維新後、茂徳とともに朝敵となった容保、定敬の助命に奔走。1878年、この四兄弟が再会したときの

写真がこれ。

八男の松平定敬は、自分の小姓していた後に東洋一の用兵家と言われた旧桑名藩士の立見尚文(後の陸軍大将)らを連れて西南戦争に参加。自分の敵

だった西郷隆盛率いるかっての薩摩藩士を征伐した話が有名。後に兄の松平定保の後の日光東照宮の宮司となった。