昨日、ジャパンスネークセンターを訪ねたのは、ヘビ見物だけが目的ではありませんでした。もう一つの目的は、日本蛇族学術研究所主催の「マムシ対策研修講座」の受講です。(どちらかというと、こっちが主目的)

私が運営のお手伝いをしている「かんな川水辺の楽校」周辺には、マムシが生息しており、作業時や自然観察会の時の事故防止のためにマムシに対する正しい対処法を身につけておく必要があります。そんなわけで今回、水辺の楽校関係者とともに、この講座を受講しました。

マムシ対策研修講座では、ヘビの専門家である日本蛇族学術研究所の研究員の方々から、ヘビの見分け方、マムシなどの毒蛇の生態、扱い方、咬傷の防止策、応急処置などを分かりやすく解説、指導して頂けます。

まずは教材(生きたヘビ)を間近で見ながら、或いは触れながら、九州~本州に生息するヘビの見分け方と基本的知識のお勉強。九州以北の本土に生息しているヘビは8種で、そのうち毒蛇はマムシとヤマカガシの2種類です。

アオダイショウの幼蛇

幼いアオダイショウには、はしご状の模様があり、マムシに間違われることがあります。

アオダイショウは木登りが得意で、主な餌は鳥やネズミなど。(幼蛇はカエルやトカゲも食べる)

ちょっと持たせてもらいました。

カワイイね~ (^^)

シマヘビ

体に4本の黒褐色の縦条が走るのが特徴ですが、模様が不明瞭だったり、全身が黒い個体もいます。

虹彩は赤く、瞳は明るいところではやや縦長の楕円形。

ジムグリ

この個体は西日本産でかなり派手な模様ですが、県内に生息する個体群は地味。北関東では、ジムグリとヒバカリを区別せずに「ジムグリ」と呼称している地域が多いとか。

ヤマカガシ

県内の個体群では、写真のように赤と黒の斑紋が並ぶ色彩が普通ですが、地域によって色や斑紋にバラエティーがあるので注意が必要だそうです。

性質はおとなしく、人の気配がすると逃げてしまうことが普通。咬傷はほとんどの場合、捕獲しようとした時や捕獲したヤマカガシを素手で扱っている時に発生しています。

ヤマカガシの牙と毒腺は口の奥にあり、かるく咬まれた程度では毒が入ることは少ないですが、ガブリと深く咬まれた場合には危険です。ヤマカガシ咬傷による死亡は、これまで全国で4例発生しています。

また、ヤマカガシには頸部の皮下に頸腺と呼ばれる器官があり、ここにも毒があります。ヤマカガシを棒で打ったり、スコップなどで突くと毒腺が破れて、毒が飛び散り、これが目に入ると激しい結膜炎を起こすので注意が必要です。

いよいよ真打登場、ニホンマムシです。

普段は夜行動する場合が多いですが、冬眠前後や夏に妊娠している個体は日向ぼっこをしていることがあります。写真のように落ち葉の上にいると目立たないので、うっかり近くに手を出したりすると咬まれてしまいます。

瞳は縦長。目の前方に赤外線を感知するピット器官があります。

毒蛇の判別 (財)日本蛇族学術研究所

実習もあります。安全なマムシの取り扱い方法について。

マムシは動きが鈍く、ジャンプすることはできないので、マムシの長さ以上の距離をとっていれば安全。マムシから人に向かって来ることもありません。

講師の指導の後、受講者がそれぞれ、トング(火ばさみ)などを使ってマムシを持ち上げてみました。

体の真ん中あたりを挟むようにします。

スネークフックも使ってみました。見た目よりも使いやすい。1本持っていると何かと便利に使えそうです。

マムシの牙

マムシの牙は、注射針と同じで確実に毒を注入できます。

ヘビに咬まれたとき、咬んだヘビが確認できないことも多いですが、1センチ前後の間隔で2つの牙の跡があり、腫れがある場合はほぼマムシに間違いありません。

毒蛇の牙

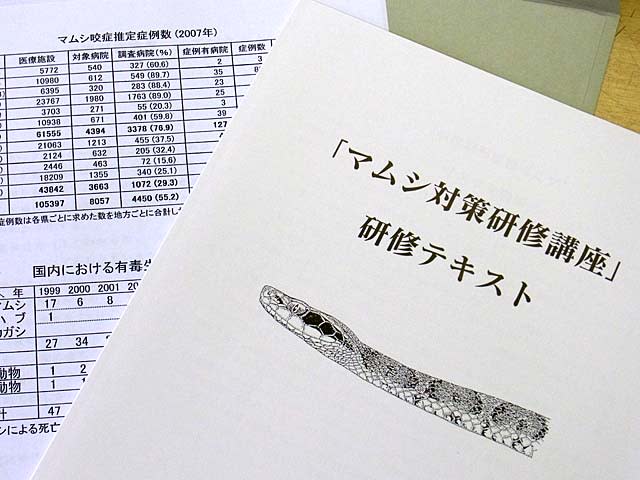

マムシに咬まれる事故は、全国で1年間にどれくらい発生していると思われますか?

公の統計はとられていないのですが、日本蛇族学術研究所が全国の医療機関を対象に行った調査によれば、2007年の症例数は、なんと3,000以上だったそうです。

また、マムシ咬傷による死者数は最近でも年間5人前後。私たちが日本で一番怖い毒蛇だと思っているハブでは、最近では死亡に至る例はほとんどありませんので、マムシはハブよりも怖いと言えるのかもしれません。

マムシによる事故を防ぐためには、マムシ生息地では長ズボンと長靴は必須。ただし、手については、軍手で牙を防ぐことはできず、皮手袋でも牙が貫通することがあるそうなので、マムシのいそうな場所に無暗に手を伸ばさないようにすることくらいでしょうか。マムシ咬傷を完全に防ぐのは難しそうです。

マムシに咬まれてしまった場合はすぐに毒を絞り出すなどの応急処置をした後に病院に行くことになりますが、マムシ咬傷の知識や経験のあるドクターが少なく、場合によっては適切な治療が受けられずに、重症化したり最悪の場合、後遺症が残ったり、さらには死亡に至る不幸な例があるそうです。先ほど、死者数はハブよりもマムシの方が多いと書きましたが、それには奄美・沖縄地方と本土の医療関係者のヘビ咬傷に対する知識・経験の地域差が関係している可能性もあるのでは?と思います。

担当のドクターがマムシ咬傷の対応に不慣れと感じた場合は、「日本蛇族学術研究所の専門家に連絡してアドバイスを受けてください」とお願いするのがよいかもしれません。研究所では緊急の場合は24時間、いつでも対応できる体制を準備しているそうです。

毒蛇咬症の診断 (財)日本蛇族学術研究所

3時間の講義終了後、修了証を頂きました。

ヘビの専門家から、色々な話を聞くことができ、実に有意義な講座でした。マムシやヤマカガシは、身近な場所にたくさんいるヘビで、事故が起こる可能は決して低くありません。仕事やプラベートで、野外活動の機会が多い人にはオススメです。

2011年マムシ対策研修講座のお知らせ (財)日本蛇族学術研究所

おまけ

スネークセンターの園内で見かけたトンボとセミ

オオシオカラトンボ

ニイニイゼミ

ミンミンゼミ

ジャパンスネークセンター公式サイト

私が運営のお手伝いをしている「かんな川水辺の楽校」周辺には、マムシが生息しており、作業時や自然観察会の時の事故防止のためにマムシに対する正しい対処法を身につけておく必要があります。そんなわけで今回、水辺の楽校関係者とともに、この講座を受講しました。

マムシ対策研修講座では、ヘビの専門家である日本蛇族学術研究所の研究員の方々から、ヘビの見分け方、マムシなどの毒蛇の生態、扱い方、咬傷の防止策、応急処置などを分かりやすく解説、指導して頂けます。

まずは教材(生きたヘビ)を間近で見ながら、或いは触れながら、九州~本州に生息するヘビの見分け方と基本的知識のお勉強。九州以北の本土に生息しているヘビは8種で、そのうち毒蛇はマムシとヤマカガシの2種類です。

アオダイショウの幼蛇

幼いアオダイショウには、はしご状の模様があり、マムシに間違われることがあります。

アオダイショウは木登りが得意で、主な餌は鳥やネズミなど。(幼蛇はカエルやトカゲも食べる)

ちょっと持たせてもらいました。

カワイイね~ (^^)

シマヘビ

体に4本の黒褐色の縦条が走るのが特徴ですが、模様が不明瞭だったり、全身が黒い個体もいます。

虹彩は赤く、瞳は明るいところではやや縦長の楕円形。

ジムグリ

この個体は西日本産でかなり派手な模様ですが、県内に生息する個体群は地味。北関東では、ジムグリとヒバカリを区別せずに「ジムグリ」と呼称している地域が多いとか。

ヤマカガシ

県内の個体群では、写真のように赤と黒の斑紋が並ぶ色彩が普通ですが、地域によって色や斑紋にバラエティーがあるので注意が必要だそうです。

性質はおとなしく、人の気配がすると逃げてしまうことが普通。咬傷はほとんどの場合、捕獲しようとした時や捕獲したヤマカガシを素手で扱っている時に発生しています。

ヤマカガシの牙と毒腺は口の奥にあり、かるく咬まれた程度では毒が入ることは少ないですが、ガブリと深く咬まれた場合には危険です。ヤマカガシ咬傷による死亡は、これまで全国で4例発生しています。

また、ヤマカガシには頸部の皮下に頸腺と呼ばれる器官があり、ここにも毒があります。ヤマカガシを棒で打ったり、スコップなどで突くと毒腺が破れて、毒が飛び散り、これが目に入ると激しい結膜炎を起こすので注意が必要です。

いよいよ真打登場、ニホンマムシです。

普段は夜行動する場合が多いですが、冬眠前後や夏に妊娠している個体は日向ぼっこをしていることがあります。写真のように落ち葉の上にいると目立たないので、うっかり近くに手を出したりすると咬まれてしまいます。

瞳は縦長。目の前方に赤外線を感知するピット器官があります。

毒蛇の判別 (財)日本蛇族学術研究所

実習もあります。安全なマムシの取り扱い方法について。

マムシは動きが鈍く、ジャンプすることはできないので、マムシの長さ以上の距離をとっていれば安全。マムシから人に向かって来ることもありません。

講師の指導の後、受講者がそれぞれ、トング(火ばさみ)などを使ってマムシを持ち上げてみました。

体の真ん中あたりを挟むようにします。

スネークフックも使ってみました。見た目よりも使いやすい。1本持っていると何かと便利に使えそうです。

マムシの牙

マムシの牙は、注射針と同じで確実に毒を注入できます。

ヘビに咬まれたとき、咬んだヘビが確認できないことも多いですが、1センチ前後の間隔で2つの牙の跡があり、腫れがある場合はほぼマムシに間違いありません。

毒蛇の牙

マムシに咬まれる事故は、全国で1年間にどれくらい発生していると思われますか?

公の統計はとられていないのですが、日本蛇族学術研究所が全国の医療機関を対象に行った調査によれば、2007年の症例数は、なんと3,000以上だったそうです。

また、マムシ咬傷による死者数は最近でも年間5人前後。私たちが日本で一番怖い毒蛇だと思っているハブでは、最近では死亡に至る例はほとんどありませんので、マムシはハブよりも怖いと言えるのかもしれません。

マムシによる事故を防ぐためには、マムシ生息地では長ズボンと長靴は必須。ただし、手については、軍手で牙を防ぐことはできず、皮手袋でも牙が貫通することがあるそうなので、マムシのいそうな場所に無暗に手を伸ばさないようにすることくらいでしょうか。マムシ咬傷を完全に防ぐのは難しそうです。

マムシに咬まれてしまった場合はすぐに毒を絞り出すなどの応急処置をした後に病院に行くことになりますが、マムシ咬傷の知識や経験のあるドクターが少なく、場合によっては適切な治療が受けられずに、重症化したり最悪の場合、後遺症が残ったり、さらには死亡に至る不幸な例があるそうです。先ほど、死者数はハブよりもマムシの方が多いと書きましたが、それには奄美・沖縄地方と本土の医療関係者のヘビ咬傷に対する知識・経験の地域差が関係している可能性もあるのでは?と思います。

担当のドクターがマムシ咬傷の対応に不慣れと感じた場合は、「日本蛇族学術研究所の専門家に連絡してアドバイスを受けてください」とお願いするのがよいかもしれません。研究所では緊急の場合は24時間、いつでも対応できる体制を準備しているそうです。

毒蛇咬症の診断 (財)日本蛇族学術研究所

3時間の講義終了後、修了証を頂きました。

ヘビの専門家から、色々な話を聞くことができ、実に有意義な講座でした。マムシやヤマカガシは、身近な場所にたくさんいるヘビで、事故が起こる可能は決して低くありません。仕事やプラベートで、野外活動の機会が多い人にはオススメです。

2011年マムシ対策研修講座のお知らせ (財)日本蛇族学術研究所

おまけ

スネークセンターの園内で見かけたトンボとセミ

オオシオカラトンボ

ニイニイゼミ

ミンミンゼミ

ジャパンスネークセンター公式サイト