今日も神奈川県は、気持ちのいい晴天となりました。いかにも秋晴れ…なのですが、立冬を過ぎていることを思うとちょっと違う気がしてしまいます…。

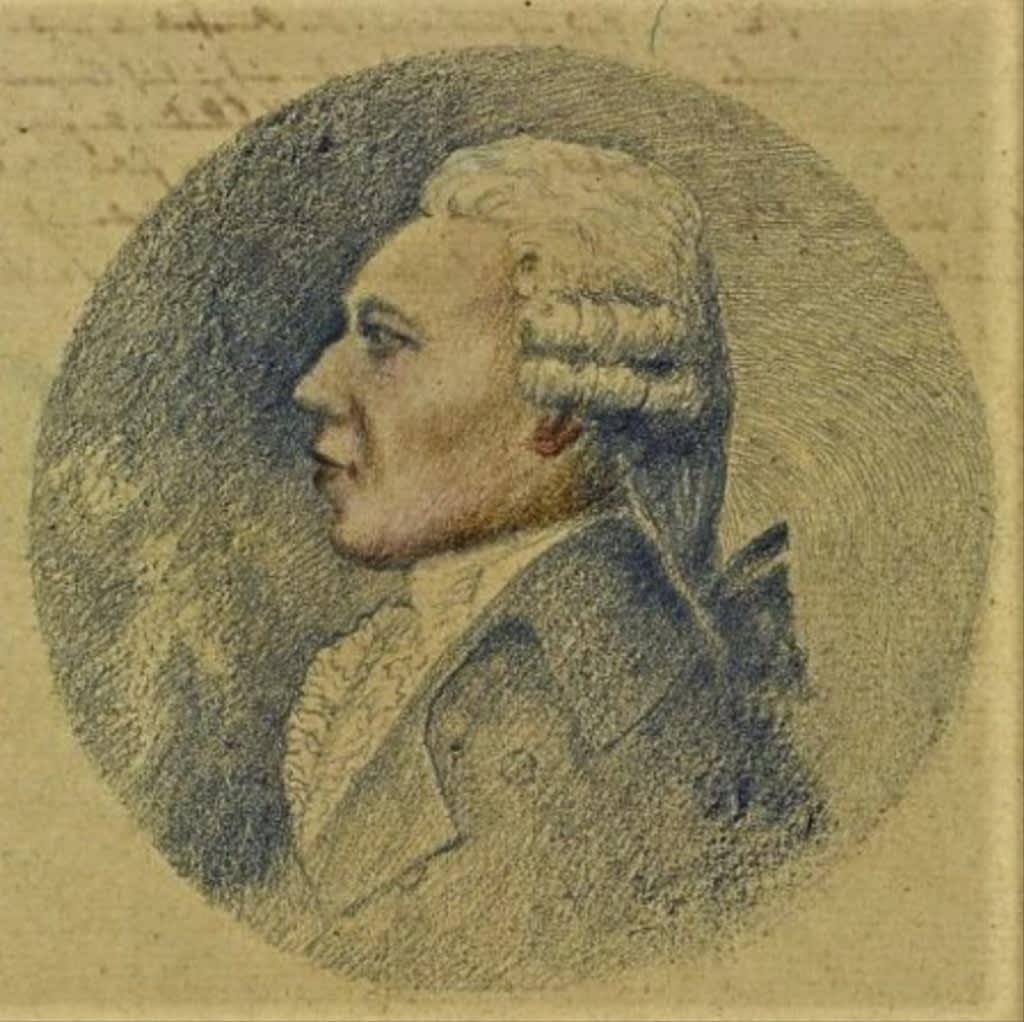

ところで、今日11月9日はカール・シュターミッツの祥月命日です。

『誰…?』

と思われるかも知れませんが、

カール・シュターミッツ(1745〜1801)はドイツのチェコ系作曲家で、交響曲と協奏曲をそれぞれ50ほど作曲したほか、おびただしい数の室内楽も残しています。

マンハイムのプファルツ・バイエルン選帝公カール・テオドール(1724〜1799)の宮廷で首席ヴァイオリン奏者として活躍していた高名なヴァイオリニストのヨハン・シュターミッツ(1717〜1757)の子として生まれたカール・シュターミッツは、年代的にはハイドンの後輩、モーツァルトの先輩格にあたる作曲家で、モーツァルトに多大な影響を与えたといわれています。父ヨハンも作曲家で、息子カールに教育を施して親子で音楽史に名を残した経歴はモーツァルト親子とも共通しています。

カール・シュターミッツは父ヨハンにヴァイオリンと作曲を学び、父が没したあとの1762年、宮廷楽団の第二ヴァイオリン奏者となりました。作曲にも手を染めましたが保守的な選帝公の趣味に合わず、1770年にマンハイムを去ってパリへ赴きました。

パリではルイ・ド・ノアイユ公の宮廷作曲家兼指揮者に収まり、公開演奏会コンセール・スピリチュエルにも登場して、ヴァイオリン及びヴィオラ奏者として名を馳せました。ドイツなど国外へも演奏旅行を行いながら数々の作品を出版し、『ゴセックのガヴォット』で有名なフランソワ=ジョゼフ・ゴセック(1734〜1829年)らとも親しく交わりました。

1777年にロンドンに移ってからは、バッハの末子ヨハン・クリスティアン・バッハ(1735〜1782)と仕事をしたり、演奏旅行をしたりしていました。しかし、ロンドンでは安定した地位を得ることはなかったようです。

カール・シュターミッツはロンドンを振り出しにハーグをはじめとしたドイツ各地を転々とし、一方でプロイセン王を初めとする貴族に作品を売りさばいて生計を立てていました。オランダではオラニエ公ウィレム5世(1748〜1806)の宮廷に使えた後、1794年にはドイツ・イェーナ大学の学長と音楽教授を務めましたが、経済的には恵まれぬまま世を去りました(享年56)。

そんなカール・シュターミッツの祥月命日である今日は《ヴィオラ協奏曲 ニ長調》をご紹介しようと思います。

この曲は古典派の時代に作曲されたヴィオラのための貴重なオリジナル作品で、プロオーケストラのヴィオラ奏者オーディションでも何曲かある課題曲の中に必ず指定される曲なので、ヴィオラ弾きとしては避けて通れない作品です。ただ、通常のチューニングのヴィオラで演奏するにはあまりにも音域が高いところが多いので、一説には

より音域が広くニ長調に調弦されることの多いヴィオラ・ダモーレのための協奏曲ではないか…とも言われています。

第1楽章:アレグロ。

オペラの序曲のように、期待感を盛り上げるような序奏を持つ始まりです。そして、ヴィオラが登場するところは、まるで豊かなアルトの声を持つ貴婦人の登場のようです。因みに、オーケストラのオーディションの課題曲になるのは、ほぼこの第1楽章です。

第2楽章:アンダンテ・モデラート。

しみじみとした情感を持つ、親密な始まりの楽章です。ヴィオラが低い音で暗めの音色を聴かせながら、バックの弦楽が対照的な高音で鋭い対比を示します。

第3楽章:ロンド、アレグレット。

独奏ヴィオラで楽しげなロンドのテーマが始まると、ヴァイオリンパートが簡素に応えます。やがて終楽章らしく独奏ヴィオラが存分に活躍し、オーケストラがこれに華やかさを加える…といった展開で盛り上がって終わります。

そんなわけで、今日はカール・シュターミッツの《ヴィオラ協奏曲 ニ長調》をお聴きいただきたいと思います。ヴィオラ弾きにとって貴重な、古典派のオリジナル作品をお楽しみください。