今日は二十四節気のひとつ『霜降(そうこう)』です。文字通り朝露にかわって霜が降りる頃ということですが、今日はそこまでの寒さにはならず、気持ちのいい秋晴れの空が広がっていました。

こんな爽やかな秋晴れの日には、爽やかな音楽が聴きたくなります。それで、ここ最近はバッハに行きがちだったので、今日はブラームスの室内楽を聴いてみることにしました。

そんなブラームス作品の中から、今日は《弦楽六重奏曲第1番》をご紹介しようと思います。

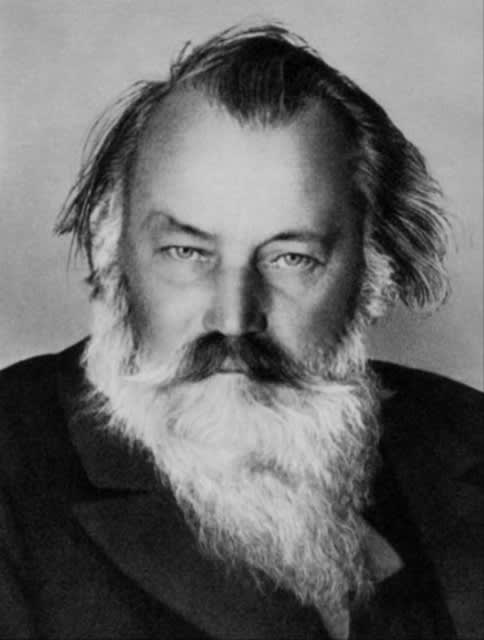

《弦楽六重奏曲第1番変ロ長調作品18》は1860年に作曲された作品で、当時27歳だったブラームスによって紡ぎ出された若々しく情熱的な曲調で知られています。その頃のブラームスを撮った写真が

こちらですが、音楽の教科書に載っている

ヒゲモジャ姿からは想像もつかないイケメンぶりです(汗)。

交響曲でもそうでしたが、ブラームスは弦楽四重奏曲の分野でもベートーヴェンの残した16曲もの名曲の重圧から、40歳になるまで作品を発表することができませんでした。しかし、弦楽六重奏曲は古典派の巨匠たちに同様の曲種がなかったこともあって、その気楽さからか若くしてこの第1番を残すことができたようです。

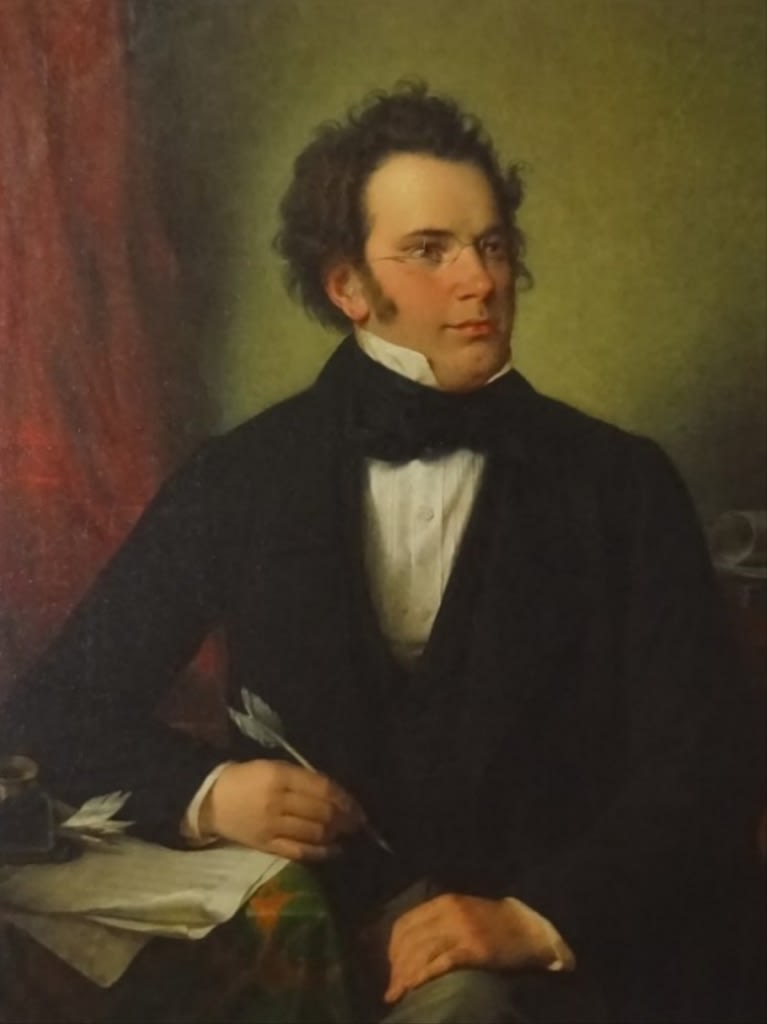

作曲にあたってブラームスは、

シューベルトが最晩年に残したチェロ2本の《弦楽五重奏曲ハ長調》の重厚で深い表現から影響を受けて、弦楽四重奏にチェロと更にヴィオラをプラスして六重奏にするという着想を得たともいわれています。ヴィオラやチェロの重厚な響きを好んだブラームスは、2本ずつに増えたヴィオラとチェロの声部を自在に書くことによって、厚みのある響きや陰影豊かな叙情性を表現することに成功しています。

チェロで奏でられる穏やかな秋の日だまりのように暖かいテーマで始まり美しいメロディが濃厚に展開されていく第1楽章、

(第2楽章自筆譜)

その美しくも哀しいメロディがルイ・マル監督の映画『恋人たち』にも使われたブラームスの変奏曲の名品第2楽章、田舎の農村のダンスミュージックのような陽気さが楽しい第3楽章、どこまでも爽やかなメロディを紡ぎながら最後に畳み掛けるように駆け抜けて終わる第4楽章と、どこをとっても聴き応えのある魅力的な作品です。そんな名曲を、1963年に録音された

20世紀を代表するヴァイオリニストの一人ユーディ・メニューインを筆頭に迎えたアンサンブルによる演奏でお楽しみください。

ブラームスの弦楽六重奏曲にはもう一つ、1865年に書かれた《弦楽六重奏曲第2番ト長調作品36》があります。ただ、そちらについても書いているととんでもなく長い投稿になってしまうので、そちらについてはまたの機会に。