梅雨明けが宣言された神奈川県の今日は猛暑日にこそならなかったものの、日中は晴れてまた暑くなりました。湿度があまり高くないのが幸いしたものの、それでも厳しい暑さになったことに違いはありません。

ここ最近は蓮の花を観に出かけていたことがありましたが、そろそろ蓮のシーズンも終わりに差しかかっていることもあるので、今シーズンの蓮の投稿は終了することにしました。なので、今日はとりあえず危険な暑さを避けて、我が家で大人しく音楽を聴きながら過ごすことにしました。

いろいろと聴いていたのですが、どうせなら耳からも涼しくなれる音楽が聴きたい…ということで、今日はリストのピアノ曲《エステ荘の噴水》をとり上げてみることにしました。この曲は、

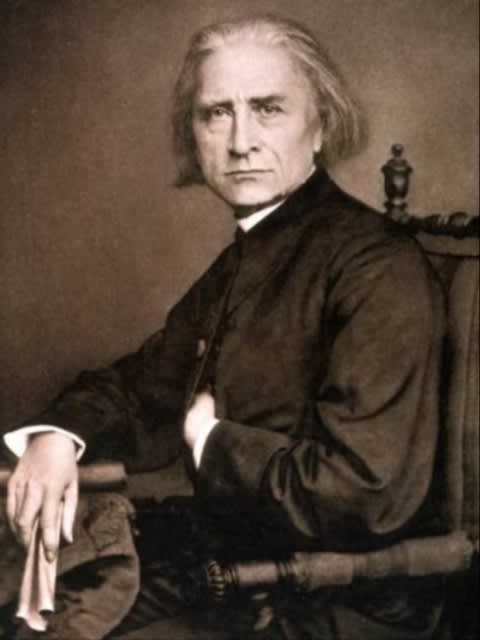

フランツ・リスト(1811〜1886)が作曲したピアノ独奏曲集『巡礼の年 第3年』の中の一曲です。

『巡礼の年』(Années de pèlerinage)は、『第1年:スイス』『第2年:イタリア』『ヴェネツィアとナポリ(第2年補遺)』『第3年』の4集からなるリストのピアノ独奏曲集です。20代から60代までに断続的に作曲したものを集めたもので、リストが訪れた様々な地の印象や経験、見聞したものを書きとめた形をとっています。

若い頃のヴィルトゥオーソ的・ロマン主義的・叙情的な作品から、晩年の宗教的、あるいは印象主義を予言するような作品まで様々な傾向の作品が収められていて、リストの作風の変遷がよくわかる作品となっています。中でも《泉のほとりで》(第1年)、《ダンテを読んで》(第2年)、そして《エステ荘の噴水》(第3年)が特に有名です。

《エステ荘の噴水》が収められている『巡礼の年 第3年』 (Troisième année) S.163は、リスト晩年の頃の1883年に出版されました。多くはリストが挫折し精神的に憔悴しきっていた1877年に作曲されていて、1840年頃にほとんどの原曲がある第1、第2年とは40年ほどにもおよぶ隔たりがあります。

各曲には、晩年のリストの特徴である不協和音やレチタティーヴォ風の単旋律の使用、宗教的・禁欲的な雰囲気が表れています。中でも《エステ荘の噴水》はリストの代表作の一つに数えられ、晩年の作品中ではとりわけ演奏機会が多いものとなっています。

エステ荘は、ローマ郊外のティヴォリにあるイタリアの名家エステ家の別荘です(2001年には世界遺産に登録されています)。そこには

『ネプチューンの噴水』や『オルガンの噴水』といった贅を凝らした噴水があり、リストはこれらの噴水にインスパイアされてこの曲を書きました。

巧みなアルペジオやトリルで噴水の水の流れを描写するこの曲は、キリスト教に傾倒して僧籍に入り、宗教的・禁欲的な作品を多く遺したリスト晩年の作品の中で、その華麗な曲調が異例とみなされることが多いようです。しかし、この作品には

「私が差し出した水は人の中で湧き出でる泉となり、永遠の生命となるであろう」

というヨハネ福音書からの引用が掲げられていますし、よく聴いてみると他のリスト晩年の作品と同様に宗教的な要素も随所に含んでいます。

この曲が同時代の作曲家に及ぼした影響はすさまじく、ラヴェルとドビュッシーはこの曲を聴いて『水を音楽で表現するピアノの表現の可能性』について大きな衝撃を受けました。特にドビュッシーなどはこの曲を聴いた後、

「彼(ドビュッシー)は、あまりのショックで顔面蒼白になった」

と伝えられているほどで、後年に発表されたドビュッシーのピアノ独奏曲『映像』の第1集《水の反映》やラヴェルの《水の戯れ》は、この作品に大きく影響されて書かれたといわれています。

そんなわけで、今日はリストの《エステ荘の噴水》をお聴きいただきたいと思います。20世紀を代表するピアニストのひとりであるクラウディオ・アラウ(1903〜1991)の演奏で、ラヴェルやドビュッシーに衝撃を与えたリストの『ピアノによる巧みな水の表現』をお楽しみください。