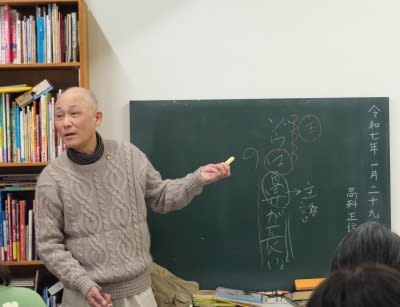

高科正信先生の3回目の授業は「伝える絵本ー愛するということー」が、テーマでした。

はじめに、絵話塾卒業生の みやもとかずあきさんが節分の絵本『あおくんふくちゃん』を出版されましたので、絵本の紹介をしていただきました。

初回の授業で、スポット受講されていた生徒さんが、絵本作家デビューされます!

とても嬉しいですね!!

みやもとさんは、絵本作家を目指して30年、絵話塾では「絵本わくわくコース」「絵本レベルアップコース」を受講され、その後も高科先生の授業を、スポット受講して頑張っておられました。

絵本作家デビュー、おめでとうございます!!!

本日の授業のテーマは「伝える絵本」

伝える絵本は、今生きている作者が、これから生きていく読者に、バトンを渡すようなもの。

バトンにもいろいろあります。

・知識のバトン

・知恵のバトン

・魂のバトン

・人を愛するバトン

このようなバトンが、絵本なのではないかと、高科先生はおっしゃっていました。

読者にバトンを渡す(伝える)絵本を紹介していただきました。

・『お話を運んだ馬』 I.Bシンガー/作 工藤幸雄/訳 (岩波書店) 2000年

・『ねずみ女房』 ルーマー・ゴッデン/作 ウイリアム・ベン・デュポア/絵 石井桃子/訳(福音館書店) 1977年

籠に捕らわれたキジバトをねずみが助ける話。

キジバトを籠から逃がしてしまうと、ねずみはキジバトに会えなくなってしまいます。

最愛のものを助けるために、大切な物を失ってしまったねずみ。

でも悲しいだけではなく、「飛ぶ」ということを知ることができたと、前向きに終わっています。

絵本には、同じ動物ではなく、違う種類の動物との愛情や結婚の話があります。

「異種婚姻譚」 というそうですが、種を超えた愛の形は、成就しない絵本が多いそうです。

・『おおきな木』 シェル・シルヴェスタイン 本田錦一郎/訳 (篠崎書林) 1976年

2010年以降は、あすなろ書房から村上春樹/訳で出版されています。

原題は『The Giving Tree』与える木 です。

おおきな木は、主人公に見返りを求めず、自身の使える部分を与えていきます。

大きな愛を感じることのできる一冊です。

・『がまくんとかえるくん』 アーノルド・ローベル 三木卓/訳 (文化出版) 1987年

お互いのことを思い合う 友愛を描いた絵本です。

・『しろいうさぎとくろいうさぎ』

ガース・ウイリアムズ/文絵 まつおかきょうこ/訳 (福音館書店) 1965年

『しろいうさぎとくろいうさぎ』は、多くの方が知る有名な絵本ですね。

休憩を挟んで、文章の書き方の話をしてくださいました。

【読む人が分かるように書き換える】

・情景の描写・・・視覚的に映像が浮かぶような

・心理の描写・・・心や感情の動き

この描写が分かるようにするには、言葉の数を増やさないといけないです。

「嬉しかった」と表現するにも、いつ? 何が?など、他の言葉で表現する。

ちゃんと伝えるためには、もっと言葉が必要です。

言葉を出やすくするには、本を沢山読みましょう。

何が書かれているか? どう書かれているか?を注意して読んでみてください。

【主語と述語をはっきりさせる】

「ぞうは鼻が長い」という例文で考えました。

主語は、どこになるのでしょう?

「ぞう」なのか「鼻」なのか悩みます。

少し文章を変えると、もっと分かりやすくなります。

高科先生の「文章たっぷりコース」では、文章の書き方をたっぷり教わりますのでオススメですよ。

次回の課題は、「昔話の再話・創作を考えて書く」

昔話の大筋は変えず、細かい部分の描写をアレンジして書いてください。

新しい昔話でも良い。

・場面は区切らず、語り口で書きます。

・原稿用紙5枚以上

・対象年齢を考えて漢字をつかう

・分かち書きはしなくていい

*3月12日(水)提出

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【絵本とイラストの塾、絵話塾の説明会(ガイダンス)日程】

2025年度 秋から始まる講座です。ぜひご参加、お待ちしています。

・2月8日(土)11:00〜

・ 9日(日)15:00〜

・ 11日(火祝)11:00〜

・ 15日(土)11:00〜

・ 16日(日)11:00〜

・ 22日(土)11:00〜

・ 23日(日)11:00〜

入塾を考えている方は絵話塾までご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

興味のある方・受講を考えている方でしたら誰でも参加できます。

ガイダンスの参加者は、各回5名まで。

受講に関して不安なことや迷っていることなど、どんな些細なこともお気軽にご相談ください。

……………………………………………………………………………………………………

〒650-0022

神戸市中央区元町通3-2-15セントラルビル元町5F

ギャラリーVie 絵話塾 担当・村上政行

mail:kaiwajuku@galleryvie.jp

URL:https://www.galleryvie.jp/

tel.078-332-5808

fax.078-332-5807