絵本ゆっくりコースと絵本わくわくコースの授業内容が同じでしたので、まとめてアップさせていただきます。

太田朋先生の2回目授業は、課題「しりとり絵本」の発表と、プラ版画の制作をしました。

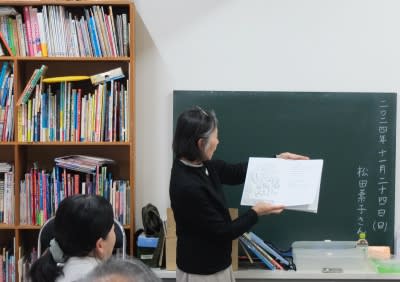

前半は課題の「しりとり絵本」の発表をしました。

いろんなアイデアの作品がありました。

広げて一枚のイラストになっていたり、短い絵本のようなストーリー性のあるものもありました。

日記のような作品は、日めくりカレンダーにしてみたら!という意見もあり、皆さんで意見を出し合って、より良い作品になるか話し合いながら進んでいって、たくさんの気づきや刺激になりました。

後半はプラ版画のワークショップをしました。

用意していたハガキサイズの下絵の上にプラ版を置いて、コンパスなど先の尖ったもので線を削っていきます。

印刷をすると反転してしまうので、文字を入れる場合は気を付けてくださいね。

版が完成しましたら削った面に、縦 横 斜めとインクを載せてローラーで丁寧伸ばしていきます。

削った溝にインクが入っているのを確認して、寒冷紗で拭き取っていきます。

拭き取る具合でインクの濃淡が出ますので、調節してくださいね。

ではプレスしていきましょう。

プラ版にハガキを載せて、プレス機のハンドルを回します。

今回は、赤・青・黒の3色です。どんな仕上がりか楽しみです。

右は、溝の部分までインクを入れなくて、拭き取りをしていないので、平らな部分が黒で線が白。

真ん中は、しっかりインクを溝にも入れてから、寒冷紗で拭き取り(少しインクが残る程度)プレスしました。

左は、インクが残らないようにきれいに拭き取りしています。

インクの拭き取り具合で、それぞれの印象が違っていいですね。

プラ版画のワークショップが終わったら、次回の課題の説明を聞きました。

「エピソード絵本」です。

自分のエピソードを絵本にしてきてください。

子どもの頃のエピソードや今思っていること、これからのこと、仕事や家族に対して思うことなど、一冊の絵本に仕上げてきてください。

ページ数、大きさ、画材は自由です。

どんなエピソードを絵本にしてくるのか楽しみにしています。