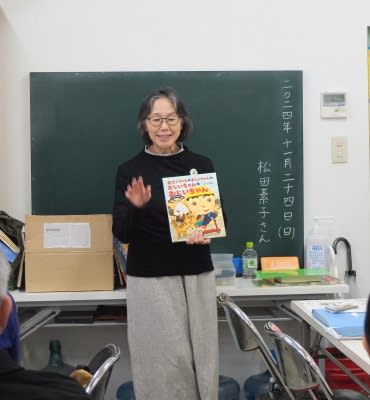

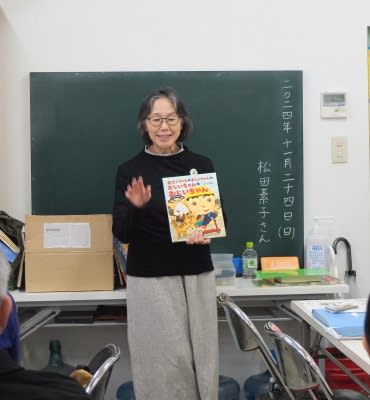

本日はゲスト講師の編集者・松田素子さんの授業です。

松田さんが編集された絵本が、出版するまでのお話をお聞きしました。

長谷川義史さんの2000年に出版されたデビュー作『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』BL出版 の絵本を編集されています。

タウン誌に掲載されていた長谷川義史さんのイラストを見て、絵本を描いたら面白いかもと思って、依頼をされたそうです。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、主人公はおじいちゃんだけではなく時代も主人公。

この絵本で大事なのは、時代がさかのぼって読者がその時代に入っていけること。

絵本は絵が語るので、絵が大事です。

松田さんは時代背景を丁寧に描いてもらえるよう頼み、長谷川義史さんは何度もダミー本を描き直されたそうです。

絵本は出版してしまえば、作者から離れていきます。

「あ~、こうしとけば良かった」と思わないように、妥協をせずに納得のいくまで描き直します。

作者も編集者も「良い本をつくりたい」という目的は同じです。

「編集者は産婆さんのようなもの」と、松田さんはおっしゃっていました。

◎作者は読者のことを考える

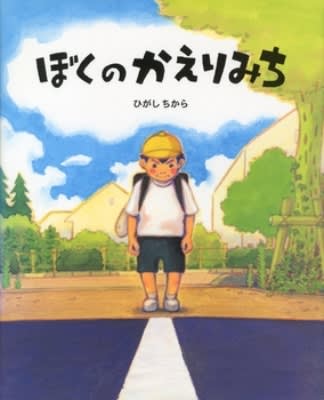

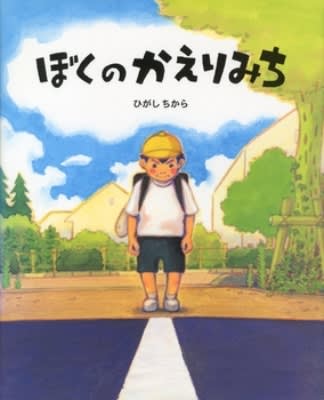

『ぼくのかえりみち』 ひがしちから (BL出版)2008年 が出版される前のダミー本を見せていただきました。

ダミー本の段階では、読者は横から主人公を見ている構図になっていましたが、出版された絵本では読者が主人公になって、白線の上を歩いています。

緊張感を持たせ、余計な部分は描き込まない。

読者も一緒にドキドキハラハラし、どれだけ絵本の世界に入れるか、読者に共感させることが大事です。

この絵本のように、絵本には流れがあって、白い線が途切れないよう構図を考えられています。

◎ページをめくる大事さ

絵本はページをめくるので、次のページへの期待を持たせることも大事です。

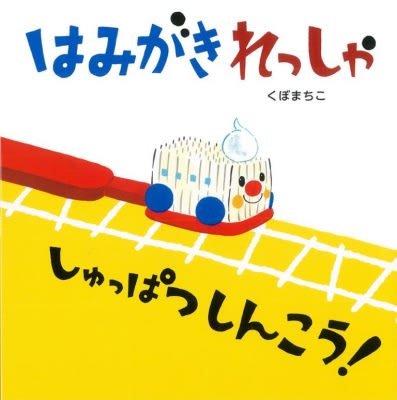

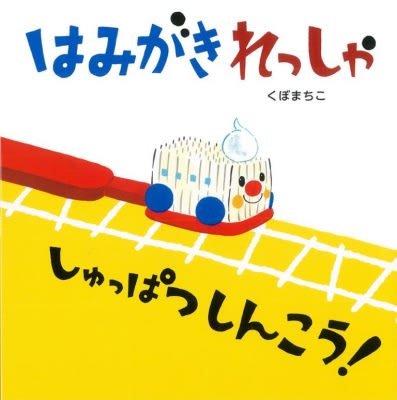

『はみがきれっしゃ』くぼまちこ (アリス館) 2015年 は、次のページをめくると、わ~と盛り上がります。

どう変更されてかダミー本も見せていただきました。

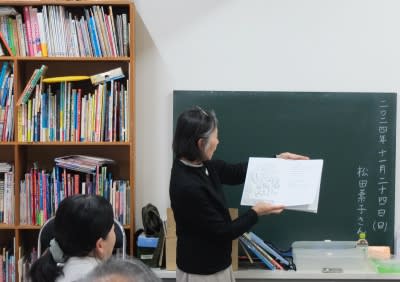

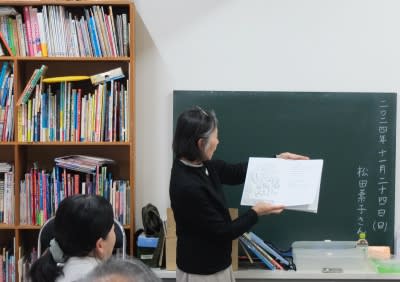

後半は、ダミー本の講評をしました。

松田さんはダミー本を見て、こうしたら良くなる。こうしなさい。とは言いません。

作者に気付いてもらいたい。本人がそうしたいと思ってもらえると信じて、ギリギリのアドバイスをしています。

・なぜこうなるのか?と、自問自答出来る人になってほしい

・どうしたらいいの……と、とことん困ってみる。困ったアンテナを高く出しているとちゃんとキャッチ出来る

・気付きは日常生活の中にありますよ

・出版するより、作家でありつづけることの方が難しい

・説明はいらない。絵で伝える

松田さんからお話がありました。

SNSは人間が使うものでしたが、今ではSNSに使われている感じがある。

SNSに頼るのではなく「どうして?なぜ?」と問いを見つけることをしてください。

絵本も同じです。深く丁寧に読んでほしいです。読む筋肉を付けてください。

そして最後に、月見草の蕾から花が咲くまでをじっと観察し、撮影されたフリップブックを見せていただきました。

「ゆっくり回り道をしないと見つからないことがあります。日常生活が教室なのです」と、松田さんはおっしゃっていました。

気づきの多い授業をありがとうございました。