本日の飯野先生の授業は、3時間の授業です。

前半はご自身の絵本の紹介、後半は生徒さんの作品講評を行いました。

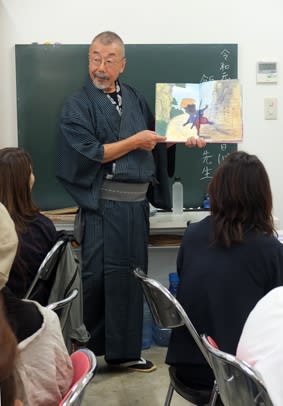

カンカラ三味線を鳴らしながら登場した飯野さん。みなさんの顔を見渡してご挨拶。

生まれも育ちもちがう皆さんだから、それぞれにちがう絵本ができるはずですね、と。

飯野さんは秩父のご出身。まるで絵本に出てくるような村のなかで育ったこと、

子どもの頃に体験したことが今の制作に活かされているそうです。

腐葉土の匂いが大好きなことからうまれた「ふようどのふよこちゃん」

ヨーロッパに影響された「わんぱくえほん」など。

その後、「くろずみ小太郎」を読みきかせ、

チャンバラが好きだったことからうまれた「ねぎぼうずのあさたろう」を読み聞かせてくださいました。

授業後半は、一人ずつ作品を講評してもらいました。

●はじめに思いついた案から練って練って。オチも幾通りも考えてみる。

「気の利いたオチ」があればまたはじめに戻って読みたくなる。

絵本は何度も繰り返し読みたくなるもの。

そのために日頃から、映画や落語などもみて参考にできるはず。

●ファンタジーのなかにもリアリズムを忘れないこと(自分でつっこみをいれる)。

子どもの目は厳しいので、すぐつっこまれますと。

●桃太郎など、すでに知っている物語もつっこんで、原書を調べたりすると新しい発見があります。

自分がわくわくすること、信じたものを絵本に反映させて制作してくださいと。

楽しい3時間になりました。

前半はご自身の絵本の紹介、後半は生徒さんの作品講評を行いました。

カンカラ三味線を鳴らしながら登場した飯野さん。みなさんの顔を見渡してご挨拶。

生まれも育ちもちがう皆さんだから、それぞれにちがう絵本ができるはずですね、と。

飯野さんは秩父のご出身。まるで絵本に出てくるような村のなかで育ったこと、

子どもの頃に体験したことが今の制作に活かされているそうです。

腐葉土の匂いが大好きなことからうまれた「ふようどのふよこちゃん」

ヨーロッパに影響された「わんぱくえほん」など。

その後、「くろずみ小太郎」を読みきかせ、

チャンバラが好きだったことからうまれた「ねぎぼうずのあさたろう」を読み聞かせてくださいました。

授業後半は、一人ずつ作品を講評してもらいました。

●はじめに思いついた案から練って練って。オチも幾通りも考えてみる。

「気の利いたオチ」があればまたはじめに戻って読みたくなる。

絵本は何度も繰り返し読みたくなるもの。

そのために日頃から、映画や落語などもみて参考にできるはず。

●ファンタジーのなかにもリアリズムを忘れないこと(自分でつっこみをいれる)。

子どもの目は厳しいので、すぐつっこまれますと。

●桃太郎など、すでに知っている物語もつっこんで、原書を調べたりすると新しい発見があります。

自分がわくわくすること、信じたものを絵本に反映させて制作してくださいと。

楽しい3時間になりました。