【富本が色絵技法を研究した九谷焼の名品も】

奈良県立美術館で企画展「富本憲吉展 華麗なる色絵・金銀彩」が始まった。奈良県が生んだ近代陶芸の巨匠、富本憲吉(1886~1963)の陶業50年を代表する作品を一堂に紹介、同時に富本が石川県で色絵技法を研究したことにちなんで九谷焼の名品も展示している。3月15日まで。

富本が陶芸の道に進むのは英国留学から帰国後の27歳のとき。親交があったバーナード・リーチの影響を受け、1913年、奈良県安堵村(現安堵町)の自宅裏に窯を作って楽焼の制作を始めた。富本の陶業は拠点とした場所から大和時代(1913~26年)、東京時代(26~46年)、京都時代(46~63年)の3つに分けられる。東京時代の1936年には石川県に滞在して色絵を研究し色絵磁器の制作に取り組んだ。(上の写真は㊧「色絵四弁花更紗模様六角飾筥=かざりばこ」、㊨「色絵円に花模様飾筥」)

金銀彩に成功したのは京都時代の1952年頃。それまで金と銀の同時焼き付けは適温が異なるため不可能とされていた。富本は銀泥に金泥を加え、さらに白金(プラチナ)を少量混ぜる方法を考案し金銀彩技法を確立した。同じ頃、連続する羊歯(シダ)模様を創案し、金銀彩と併用することで華麗な作品を編み出した。

その代表作の1つが53年制作の「赤地金銀彩羊歯模様蓋付飾壷」(写真㊧)。高さ18.0cm、直径22.9cm。金色と銀色のシダの文様が格調の高い輝きを放つ。現在は奈良県立美術館の収蔵品になっているが、かつては在米日本大使館に飾られていたという。富本は55年、色絵磁器で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された。(写真㊨は「金銀彩羊歯模様大飾皿」)

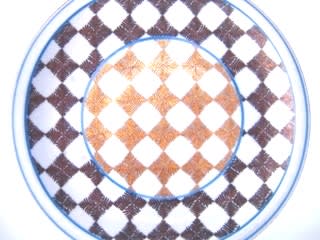

展示中の九谷焼も逸品ぞろい。17世紀の古九谷をはじめ、19世紀の若杉窯や吉田屋窯の作品、富本が滞在した窯元の北出塔次郎や交流のあった陶芸家の二代徳田八十吉、森一正の作品が並ぶ。さらに「現代に息づく九谷焼の伝統と美」として、二代浅蔵五十吉や三代徳田八十吉、人間国宝の吉田美統(みのり)の作品なども展示されている。(下の写真㊧北出塔次郎作「金襴手額面<胡砂の旅>」、㊨吉田屋窯「梟に太湖石図平鉢」)