お城のデータ

所在地:野洲市(旧野洲郡野洲町、)永原 map:http://yahoo.jp/nK6-06

築城期:織豊期

築城者:徳川氏

区 分:御茶屋御殿(平城)

遺 構:土塁、堀、石垣、門(浄専寺に移築された永原御殿の移築門)

城 域:200m×200m

目標地:野洲北中学校

駐車場:永原御殿前駐車場

訪城日:2012.12.14・2015.3.28、2016.9.14

お城の概要

本丸は竹林となっている。 本丸を取り囲む水堀の一部と民家の畑の土台として石積の一部が残っている。

城域は永原御殿一帯から野洲北中学あたりまでが城域とされます。

永原城として紹介されている。城址は御殿跡一帯から野洲北中学あたりまでが城域とされます。

永原御殿は、慶長6年(1601)に徳川家康が最初に宿泊した。

永原御殿の歴史

永原氏が室町中期に永原城(上永原城)を築城し、文明12(1480)年頃には永原越前守重秀が、筑前守重頼が活躍をした。佐々木六角氏の氏族永原氏の居城。 佐々木六角氏が織田信長に滅ぼされると、永原氏は永禄11(1568)年の織田信長近江侵略に、六角氏と共に永原氏も衰退した。永原氏は野洲・栗東・甲賀の一部にまで勢力を持っていた。元亀元(1570)年には織田信長の重臣・佐久間信盛がこの永原城に入城する、のち永原氏は信長に許しを得て復活。

永原城廃城後、天正14(1586)年に信長後天下を支配した豊臣秀吉が、徳川家康に永原のこの地を与え、後の「大坂冬の陣(1614)」・「夏の陣(1615)」などで家康、秀忠らが利用した。徳川将軍の宿泊地として永原御殿が築城された。

江戸時代には将軍が上洛するおりの宿舎として「永原御殿」が築かれた寛永11年(1634)年に徳川三代将軍家光が上洛するにあたり6倍の規模に大改修を行うも、徳川将軍が上洛の必要が無くなり、家光が最後に幕命で、貞享3年(1686年)廃城となった。

・・・その後現在に至る。

なお、永原御殿の移築門は、野洲市北町の「浄専寺」移築されている。

移築門

永原御殿の移築門は、野洲市北町の「浄専寺」移築されている。

永原御殿の概要

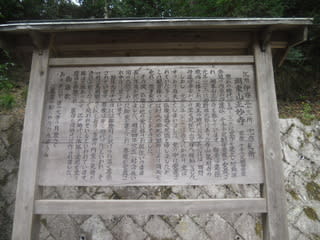

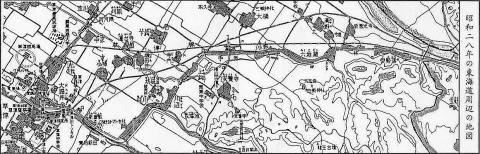

永原御殿は御茶屋御殿の遺構です。御茶屋御殿(おちゃやごてん)とは徳川将軍が上洛(じょうらく)の際に整備した宿泊所を指し、近江には東海道に水口城が、中山道に柏原(かしわばら)御殿、朝鮮人街道に伊庭(いば)御殿が、そして中仙道と朝鮮人街道の近くに、この永原御殿が整備されました。1国(旧国)に4ヶ所も御茶屋御殿が整備されたのは近江だけです。これは近江が京都に近く、朝廷を牽制(けんせい)するのに最も適した所だったためでしょう。永原御殿を始め各御殿は、いずれも石垣や土塁(どるい)を用いた城郭の構造を示しており、御殿が、単なる将軍の宿泊施設だけではなく、有事に備えた軍事施設の性格を併せ持っていたことを示しています。幕藩体制(ばくはんたいせい)が確立した三代将軍以降、将軍上洛の必要性がなくなり、これらの御殿は役目を終え、廃されることになります。

永原御殿の特徴

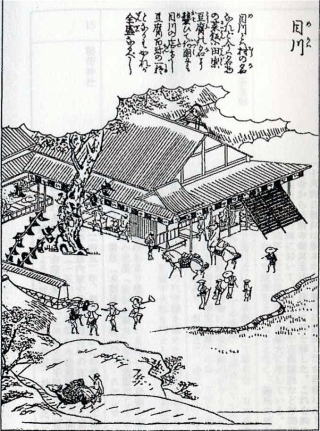

永原御殿(永原城)は、慶長6年(1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、計10回利用されました。

現在は、石垣の一部と塀の一部と地割が残るだけですが、「御茶屋御殿指図」(おちゃやごてんさしず)が残され、堀・土居・塀・石垣に囲まれた郭の四隅に矢倉を設け、本丸、二ノ丸、三ノ丸がありその広さは約1万459坪に及んだことがわかります。

1634年(寛永11年)には徳川家光の上洛に備え、大規模な整備が行われています。永原御殿の施設としては、 草津市の史跡芦浦観音寺の中にある、重要文化財の書院が、ここから移されたものであるとの記録があります。

また、御殿の復原模型が野洲市歴史民俗博物館に展示されています。

遺跡名:永原御殿跡(ながはらごてんあと)

遺跡名:永原御殿跡(ながはらごてんあと) 所在地:野洲市永原

所在地:野洲市永原

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、遺跡ウォーカー、現地説明板

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました!!

遺跡名:

遺跡名:

駐車場5台

駐車場5台 小谷城 遠景

小谷城 遠景

現・屋形(門から覗く)

現・屋形(門から覗く) 土塁

土塁

内保農政会館

内保農政会館

真宗 大谷派 養煙山善性寺 慶安二年(1362) 玄竜開基

真宗 大谷派 養煙山善性寺 慶安二年(1362) 玄竜開基

100m進むとT字路の突き当たりで、街道はここを右折。道標があり、正面には「東海道 やせうま坂」、右側に「中仙道でみせ」、左側に「金勝(こんぜ)寺 こんぜ」と書いる。

100m進むとT字路の突き当たりで、街道はここを右折。道標があり、正面には「東海道 やせうま坂」、右側に「中仙道でみせ」、左側に「金勝(こんぜ)寺 こんぜ」と書いる。 善性寺から80mほど所に、堤防(土塁)が出現、旧東海道は金勝(こんぜ)川の堤防に

善性寺から80mほど所に、堤防(土塁)が出現、旧東海道は金勝(こんぜ)川の堤防に