3月6日(日)は横浜能楽堂特別企画

「能・狂言に潜む中世人の精神」の第4回「花」でした。

東北関東大震災が起こり、ブログ掲載が後回しになっていました。

3月6日が遥か遠い日に思えますが、四回に渡るこのシリーズも{花」で終了です。

しばし、お付き合いください。

1月8日から約2か月の間に四回も能を観るのは初めてのことで

「えっ、もう~」でした。

でも、行けば毎回、不思議な能の世界に魅せられて帰ってくるのでした。。

シリーズ最終回でもあり、「花」という華やぎのあるテーマでしたので

はりきって着物で出かけました。会場も着物の方が多かったです。

この日のプログラムは

講演 池坊由紀 (華道家元池坊次期家元)

狂言 「真奪」 山本泰太郎(狂言方大蔵流)

能 「花軍」 金剛永謹(シテ方金剛流) でした。

池坊由紀さんの講演でとても印象に残っていることがあります。

それは中世という時代と日本文化のことです。一部ご紹介します。

中世とは、一言で語るとしたら「混沌の時代」です。

天皇を中心とする体系が崩れ、武士が政権を担う鎌倉時代ととなります。

都が京都と鎌倉に分かれ、鎌倉幕府が潤びると天皇家が南北に分かれる

南北朝時代を経て、足利氏が室町幕府を開きます。

室町時代になって京都を中心に貴族と武家の文化が融合していきますが

幕府の基盤が不安定で、応仁の乱を経て戦国時代へ入っていきます。

中世という「混沌の時代」に禅、能、立花、茶の湯、建築などが

生まれ育ちました。「混沌の時代」だからこそ、日本人の本質が

むき出しになって新しい日本文化が生まれてきたのです。

「混沌の時代」を逞しくテコにして、能、花を含めいろいろな文化は交流し、

フィードバックしていったのではないでしょうか。

「立花(りっか)」は季節に咲く美しいものとしてだけでなく、

花を強く意識し、花をたてることによって

日本人の心に残る確実な存在になっていきました。

3月11日の東北関東大震災以来、原発事故の拡大、災害地の困窮、

エネルギー不足など、混沌とした事態が続いています。

まさに「混沌の時代」の中世のようです。

中世人が求め好んだ、「茶の湯」が何かのお役にたてたら・・・

と、つい考えてしまいます。

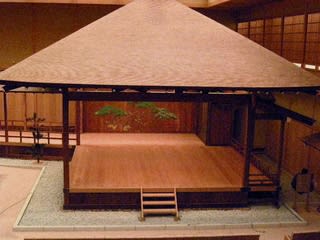

さて、能「花軍」(はないくさ)は、

江戸から大正にかけて何度か上演されたそうですが

金剛流では大正8年に金剛謹之輔(金剛永謹の曾祖父)が演じて以来、

上演が途絶えていて、約一世紀ぶりの上演だそうです。

「花軍」のあらすじは、

都に住む男が流行の立花の会に使用する草花を求めて

伏見の深草を訪れます。

そこに里の女が現れて、伏見の花は「翁草」と呼ばれる白菊が名草であるが、

花の在り処を案内しようと言います。

そして、先ず女郎花を手折るように勧めますが、

不審に思った男は白菊を手折ろうとします。

女は夢に現れ、花の位を争う花軍の有様を見せようと言い残し、消え失せます。

女郎花、牡丹、杜若、白菊、黄菊の花の精が現れ、華やかに花軍を始めます。

橋掛かりに五人の花の精が並び、やがて舞台で花軍が繰り広げられます。

能面の美女が手に持つ花を打ち合う様はスペクタクル画面のようで、

華麗で迫力がありました。

やがて「翁草」(白菊の精)が現れ、争いを止め、和睦します。

「翁草」が舞(中之舞)を舞ううちに、夜は明け、夢は覚めるのでした。

能「花軍」について記載されている本は(謡本も)ほとんどないそうで、

横浜能楽堂では特別に能「花軍」詞章を印刷して配布してくれました。

そのおかげで、今回は構成、筋書がとてもわかりやすかったのですが、

能は本からではなく五感を通して鑑賞するもの・・・

という思いも強く持ちました。

珍しい「花軍」は春爛漫の先駆けでしょうか。

(第3回 仏教へ) (第1回 歌へ)

「能・狂言に潜む中世人の精神」の第4回「花」でした。

東北関東大震災が起こり、ブログ掲載が後回しになっていました。

3月6日が遥か遠い日に思えますが、四回に渡るこのシリーズも{花」で終了です。

しばし、お付き合いください。

1月8日から約2か月の間に四回も能を観るのは初めてのことで

「えっ、もう~」でした。

でも、行けば毎回、不思議な能の世界に魅せられて帰ってくるのでした。。

シリーズ最終回でもあり、「花」という華やぎのあるテーマでしたので

はりきって着物で出かけました。会場も着物の方が多かったです。

この日のプログラムは

講演 池坊由紀 (華道家元池坊次期家元)

狂言 「真奪」 山本泰太郎(狂言方大蔵流)

能 「花軍」 金剛永謹(シテ方金剛流) でした。

池坊由紀さんの講演でとても印象に残っていることがあります。

それは中世という時代と日本文化のことです。一部ご紹介します。

中世とは、一言で語るとしたら「混沌の時代」です。

天皇を中心とする体系が崩れ、武士が政権を担う鎌倉時代ととなります。

都が京都と鎌倉に分かれ、鎌倉幕府が潤びると天皇家が南北に分かれる

南北朝時代を経て、足利氏が室町幕府を開きます。

室町時代になって京都を中心に貴族と武家の文化が融合していきますが

幕府の基盤が不安定で、応仁の乱を経て戦国時代へ入っていきます。

中世という「混沌の時代」に禅、能、立花、茶の湯、建築などが

生まれ育ちました。「混沌の時代」だからこそ、日本人の本質が

むき出しになって新しい日本文化が生まれてきたのです。

「混沌の時代」を逞しくテコにして、能、花を含めいろいろな文化は交流し、

フィードバックしていったのではないでしょうか。

「立花(りっか)」は季節に咲く美しいものとしてだけでなく、

花を強く意識し、花をたてることによって

日本人の心に残る確実な存在になっていきました。

3月11日の東北関東大震災以来、原発事故の拡大、災害地の困窮、

エネルギー不足など、混沌とした事態が続いています。

まさに「混沌の時代」の中世のようです。

中世人が求め好んだ、「茶の湯」が何かのお役にたてたら・・・

と、つい考えてしまいます。

さて、能「花軍」(はないくさ)は、

江戸から大正にかけて何度か上演されたそうですが

金剛流では大正8年に金剛謹之輔(金剛永謹の曾祖父)が演じて以来、

上演が途絶えていて、約一世紀ぶりの上演だそうです。

「花軍」のあらすじは、

都に住む男が流行の立花の会に使用する草花を求めて

伏見の深草を訪れます。

そこに里の女が現れて、伏見の花は「翁草」と呼ばれる白菊が名草であるが、

花の在り処を案内しようと言います。

そして、先ず女郎花を手折るように勧めますが、

不審に思った男は白菊を手折ろうとします。

女は夢に現れ、花の位を争う花軍の有様を見せようと言い残し、消え失せます。

女郎花、牡丹、杜若、白菊、黄菊の花の精が現れ、華やかに花軍を始めます。

橋掛かりに五人の花の精が並び、やがて舞台で花軍が繰り広げられます。

能面の美女が手に持つ花を打ち合う様はスペクタクル画面のようで、

華麗で迫力がありました。

やがて「翁草」(白菊の精)が現れ、争いを止め、和睦します。

「翁草」が舞(中之舞)を舞ううちに、夜は明け、夢は覚めるのでした。

能「花軍」について記載されている本は(謡本も)ほとんどないそうで、

横浜能楽堂では特別に能「花軍」詞章を印刷して配布してくれました。

そのおかげで、今回は構成、筋書がとてもわかりやすかったのですが、

能は本からではなく五感を通して鑑賞するもの・・・

という思いも強く持ちました。

珍しい「花軍」は春爛漫の先駆けでしょうか。

(第3回 仏教へ) (第1回 歌へ)