秋の夜長にはなんてジャズが似合うんだろう、と思います。

(春の夜にも夏の夜にも冬の夜にも似合う、と思うんですけれどね )

)

空気が澄み切って、静けさが部屋の隅々までしみ渡っているような、そんな夜です。

今夜もステージがあったので、家へ帰ったのはもう真夜中過ぎ。

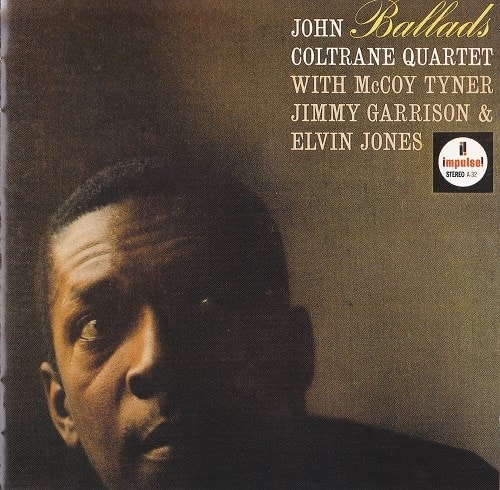

軽く夜食をとったあとで、コーヒーを飲みながら、ジョン・コルトレーンの「バラード」を聴いています。

年ごとに抽象的に、難解になってゆくコルトレーンですが、このアルバムでは、とても柔らかに、エモーショナルに、テナー・サックスを吹いています。まるで、耳元で優しく歌う子守唄のような、美しい音です。

激しいブロウで強烈な演奏を繰り広げるコルトレーンのイメージとは対照的に、この作品のコルトレーンは、淡々と、率直に吹いているので、とても身近に感じられるのです。そして、コルトレーンの「歌」がたっぷりと堪能できます。

夜の暗がりに一筋の光を投げかけるかのような、色気のある音色には惹きこまれてしまいます。

とくに、冒頭の「Say It」から2曲目の「You Don't Know What Love Is」(恋の味をごぞんじないのね)への流れは出色の出来ではないでしょうか。コルトレーンのテナーの音色が、彼の内面を映し出しているようで、聴いていると気持ちがほぐれるばかりは、ちょっとばかりせつなくなります。

「I Wish I Knew」や「Nancy」などもたいへん叙情的で、聴きほれてしまいますね。

ドラムスのエルヴィン・ジョーンズは、他のアルバムよりは控え目に聴こえますが、逆にいつにも増して豊潤に歌心が流れているような気がします。

ピアノのマッコイ・タイナーと、ベースのジミー・ギャリソンのプレイも、コルトレーンの音楽にさらなる深みを与えているように聴こえます。

深夜ひとり静かにコーヒーを飲みながら、コルトレーンの音楽に浸る。こういうのも小さな幸せ、って言うんでしょうね。

◆バラード/Ballads

■演奏

ジョン・コルトレーン・カルテット/John Coltrane Quartet

■録音

1962年11月13日①~⑤、1962年9月18日⑥, ⑧、1961年12月21日⑦ (いずれもヴァン・ゲルダー・スタジオ)

■リリース

1963年3月

■レーベル

インパルス!/Impulse!

■プロデュース

ボブ・シール/Bob Thiele

■エンジニア

ルディ・ヴァン・ゲルダー/Rudy Van Gelder

■収録曲

① セイ・イット/Say It (Over and Over Again) (Frank Loesser, Jimmy McHugh)

② ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ/You Don't Know What Love Is (D. Raye, Gene DePaul)

③ トゥー・ヤング・トゥ・ゴー・ステディ/Too Young to Go Steady (Harold Adamson, Jimmy McHugh)

④ オール・オア・ナッシング・アット・オール/All or Nothing at All (J. Lawrence, Arthur Altman)

⑤ アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー/I Wish I Knew (Harry Warren, M. Gordon)

⑥ ホワッツ・ニュー/What's New? (Bob Haggart, J. Burke)

⑦ イッツ・イージー・トゥ・リメンバー/It's Easy to Remember (L. Hart, Richard Rodgers)

⑧ ナンシー/Nancy (With the Laughing Face) (Jimmy Van Heusen, P. Silvers)

■録音メンバー

ジョン・コルトレーン/John Coltrane (tenor-sax)

マッコイ・タイナー/McCoy Tyner (piano)

ジミー・ギャリソン/Jimmy Garrison (bass)

レジー・ワークマン/Reggie Workman (bass⑦)

エルヴィン・ジョーンズ/Elvin Jones (drums)

♪いしや~きいも~

おお、焼き芋屋さんだ~!

今日の夕方、我が家のすぐ側を通って行ったのです。

焼き芋屋さんを見かけたのは、

よく考えたら何年ぶりのことでしょう。

さすがに屋台ではなく、軽トラックでしたが、

あの

「♪やきいも~ やきいも~ いしや~きいも~」

というメロディーは健在でした。

コード進行は4度進行っぽいですね

(いちおう音楽関連のブログですから、ムリヤリに・・・ )

)

おやつの「焼き芋」がゴチソウだった、というほど

ぼくは昔の人間ではないです けれど、

けれど、

それでも子供の頃(1970年代)、友達の家に遊びに行くと、

冬には焼き芋を出してもらって喜んで食べたこと、

けっこうありました。

今はお菓子の種類も量もたくさんあるし、

「焼き芋」をわざわざ食べたがる子供なんているのかな?

冬の夜に遠くから聞こえてくる「いしや~きいも~」の声、

妙に郷愁をそそるんですよね。

ときどきその声が止まります。

誰かがお母さんにせがんで買いに出て来るんです。

いや、むしろお母さんたちの方が、

嬉しそうに、子供たちに

「焼き芋買ってこようか?」と

聞くことも多かったのかもしれません。

新聞紙にくるんだアツアツのおいもを

手でそっと包むように持ち、

みんなでホクホク食べるのがこれまたいいんです。

懐かしい屋台の焼き芋屋さん(イメージです)

そういえば、落ち葉を集めて焚き火をして、

サツマイモを焼いて食べたこともあったな~

焚き火で作る焼き芋は、

落ち葉で焼くとうまく焼けるんですよね。

それにしても、

ほんとうに久しぶりに見たなぁ、焼き芋屋さん。

思わずその軽トラックに見とれちゃいましたよ。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

♪ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791)

1791年7月のある天気の悪い日、グレーの服を着た、痩せて背が高く、人相の良くない男がモーツァルトを訪ねてきたそうです。

彼は名前も告げず、一通の手紙をモーツァルトに差し出しました。それはレクイエム(鎮魂曲)の作曲を依頼するもので、「謝礼も望み通り払う。期限は切らないが、早い方がよい」とも書いてあったそうです。モーツァルトは承諾しました。

数日後、グレーの服の男が再びモーツァルトのもとを訪れ、報酬の前金を渡しました。そして、時々様子を見に来ること、依頼者が誰かを知ろうとしても無駄であることなどを言い残して去ってゆきました。

当時モーツァルトは経済的にも行き詰まっていたうえ、健康もすぐれず、自分の命も長くはないと考え始めていた時だったので、この不気味な注文には少なからずショックを受けたようです。

モーツァルトは作曲を続けながら、次第に「あの男は死の世界から自分を迎えに来た使者かもしれない。そしてこのレクイエムは自分の死のための音楽ではないだろうか」とおびえるようになりました。

その頃イタリアのトリエステに住む友人に出した手紙には、

「あの見知らぬ男の姿が目にうかび、しきりに作曲を迫る。もはや私の生命は終わりに近づいた、と覚悟している。私の人生は美しく、将来は輝いているのに、運命ならあきらめなければならない。これは私の葬儀の曲だ」という意味のことを書きつづっています。

もともと健康ではなかったモーツァルトですが、「レクイエム」を書き始めてから体力はいっそう衰えるばかりで、11月末になると、ついにベッドから起き上がることができなくなったといいます。

12月4日、いよいよ病の重くなったモーツァルトは、書きかけの「レクイエム」の演奏を聴かせてほしいと、枕頭の見舞客に頼みます。

そして翌5日午前0時55分、モーツァルトはこの世を去りました。そして、モーツァルトが恐れていた通り、この曲は彼自身の鎮魂曲として演奏されたのです。

この曲の完結は、のちに愛弟子のジュスマイヤーに託されました。

ここまでは、怪談集に収められているのを時折り見かけます。かつてぼくもそれを読んで、ちょっとゾッとしたことがあります。

実は、この話は怪談でもなんでもありません。

モーツァルトの死後、グレーの服の男は、ヴァルゼック伯爵家の家令、つまり経理係だとわかりました。この伯爵は大の音楽好きで、作曲家に曲作りを依頼してはそれを買い取り、演奏会を開いては、自分の作曲として聞かせることが道楽だったそうです。伯爵は亡き妻の一周忌に鎮魂曲を演奏しようとして、その作曲をモーツァルトに依頼した、というのが真相だったようです。

怪談集には、たいていこの結末は書かれていません。(音楽関係の本には結末までちゃんと書かれてます)

毒殺説もあるモーツァルトの最後ですが、ほかにもさまざまな説があるらしいです。このあたり、ほかにも興味深い話がたくさん残っているようですが、それらはまた別な話になります。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」とはよく言う言葉ですが、結末まで全部知ってみると、「なあ~んだ」って感じの話ですね。

ちなみにこの話、クラシック音楽の世界ではかなり有名なんだそうですよ。

昨夜は、関西からピアニストの有末佳弘さんをお招きして、岡山セカンド・シンプソンでライブを行いました。

ボーカルはセカンド・シンプソンの歌姫、NATSUKIさん。ドラムの響美輝さんは、詩人として詩集なども発表している、多才な方です。

キーボード・プレーヤーとして、姫路で活躍している名定澄子さんにも来て頂きました。

有末氏の、感性が鋭く美的なピアノ、素晴らしかったです。反面、有末氏のオリジナル曲では、ほかでは味わえない実に個性的な世界を見せてもらいました。

キュートでしっとり、かつエネルギッシュなNATSUKI嬢の歌、勢いがあって、曲にさまざまな広がりを与えてくれる響美輝さんのドラム、的確なサポートの名定嬢のキーボード。5人がうまく調和したステージになりました。

お客さんの反応も上々でした。

温かいアンコールの手拍子、とても嬉しかったです。できるだけたくさんの人に喜んでもらいたかったので、お客さんの笑顔を見ることができてホッとすると同時にうれしい気持ちにもなりました。

無事にライブを終えることができましたが、メンバーみんな、店長の和田忠之氏をはじめとするスタッフ、温かいお客さんたちがいたからこそ無事にステージを務められたのだ、ということ、あとでしみじみ思いました。

ひとりでは絶対にできなかったことです。多くの人に支えてもらって、感謝でいっぱいです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

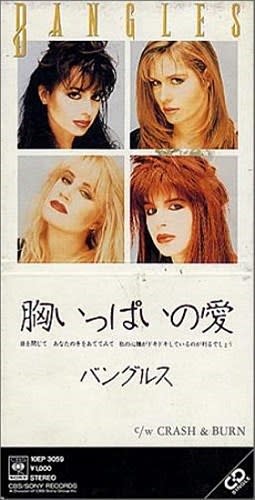

とても、とても可愛らしい曲です。

1980年代のポピュラー音楽シーンを代表する曲のひとつ、と言ってもいいんじゃないでしょうか。

バングルスは世界でもっとも成功した「ガールズ・バンド」と言われています。

大のビートル・マニアだという、ヴィッキーとデビーのピーターソン姉妹に、友人のスザンナ・ホフスを加えた3人組で「バングス」として活動を始めました。マイケル・スティールが加入した82年に「バングルス」と改名しています。

86年にはセカンド・アルバム『シルバー・スクリーンの妖精』(Different Light)がヒットして大ブレイクしました。この中に収められている、やはり大ヒットしたシングル「マニック・マンディ」は、スザンナをたいへん気に入っていた、あのプリンスによって提供された曲です。

「胸いっぱいの愛」は1989年に全米1位となりました。彼女たちが全米No.1となったのは、この「胸いっぱいの愛」が2曲目です。

この曲は、バングルスがエルヴィス・プレスリーゆかりの場所を訪ねた時に、案内人が発した言葉をタイトルにしたそうです。

内容は甘く情熱的なラブ・ソングです。

ヴォーカルのスザンナ・ホフスは、この曲をレコーディングする時に、スタジオ内で全裸になって歌ったそうです。

もっと歌声にツヤを出したかったプロデューサーとスザンナが話し合い、スザンナは「ベッド・インの時の気持ちを声に出したい」と提案。その結果、スタジオにカーテンを取り付け、中を真っ暗にして、オール・ヌードでマイクの前に立ったのだそうです。

バックの音は録り終えていたので、スタジオ内にはバングルスのメンバー、プロデューサー、エンジニアだけしかいなかったといいます。狙い通り、ヴォーカルは、色っぽくてキュートに仕上がっているところが、スザンナの感性の豊かさを現しているのではないでしょうか。

スザンナ・ホフス

キーボード類を駆使した、まさに80年代ならではの音作りがなされていますが、どこか1960年代のポップスを彷彿とさせるノスタルジックな雰囲気を醸し出していますね。ポップな中にもさらにポップな、とってもいい曲です。

クライマックスにおけるスザンナのフェイクがとてもメロディックで、セクシーで、とっても可愛いんです。

バングルスは人気絶頂の1988年に突然休養を宣言、その後解散してしまいましたが、2003年になって再結成、来日も果たしています。

[歌 詞]

[大 意]

瞳をとじて、手を出して、ダーリン

胸の鼓動を感じる? 分かるかしら

あなたも同じように感じているの?

私が夢を見ているだけ?

これは永遠に燃え続ける炎なの?

信じてる こうなるはずだったんだって、ダーリン

あなたが眠っている時、あなたを見るの

あなたは私のもの

同じように思ってる?

私が夢を見ているだけ?

それとも、これが永遠に燃え続ける炎なの?

私の名前を呼んで

雨粒を通り抜けて陽が射す

人生はずっととても孤独なもの

そしてその時が来ると痛みが和らぐ

この気持ちを失いたくないの

◆胸いっぱいの愛/Eternal Flame

■歌・演奏

バングルス/Bangles

■シングル・リリース

1989年2月17日

■作詞・作曲

スザンナ・ホフス、ビリー・スタインバーグ、トム・ケリー/Susanna Hoffs, Billy Steinberg, Tom Kelly

■プロデュース

デヴィット・シガーソン/Davitt Sigerson

■録音メンバー

【バングルス/Bangles】

スザンナ・ホフス/Susanna Hoffs (lead-vocal, backing-vocal, guitar)

ヴィッキー・ピーターソン/Vicki Peterson (guitars, backing-vocal)

マイケル・スティール/Michael Steels (bass, guitar, backing-vocal)

デビー・ピーターソン/Dabbi Peterson (drums, backing-vocal)

【ゲスト/Guests】

ポリーニョ・ダ・コスタ/Paulinho da Costa (percussion)

ジョン・フィリップ・シーネイル/John Philip Shenale (keyboards, programming)

ウォーカー・イグルハート/Walker Igleheart (keyboards, programming)

デヴィット・ホワイト/David White (keyboards, programming)

■チャート最高位

1989年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス1位

1989年年間チャート アメリカ(ビルボード)32位、イギリス3位

■収録アルバム

エヴリシング/Everything (1988年)

天候に恵まれた週末ということもあって、今夜のステージは、そこそこ賑わいました。

観光客らしいカップル、大学生らしい人たち、ジャズ好きのオジサンたちなどなど。そして外国からお見えの8人グループ。

この8人グループ、写真を撮りたいらしく、ステージ前の席に移動してきました。そして、われわれも一緒に、ニッコリと写真に納まります。

ところが、最終セットが始まってハタと気づいたんです。

「MC(曲と曲の間のしゃべり)どないしよ・・・」

だってその8人グループがデン!と前に陣取ってるんですから・・・

「英語苦手やしな~」と思ってたらどうも様子がへんなんです。

「なんか英語と違う・・・」

だって、首を横に振りながら「ナイン、ナイン」(つまり、英語の『No』ですね)とか言ってる人がいるんです。

ドイツ語だ・・・

しどろもどろになりかけながらも、開き直って日本語で挨拶。

とにかく演奏に集中しなくては!

このセットの1曲目は「酒とバラの日々」。ぼくの好きな曲でもあります。汗がにじむくらいの熱い演奏でした。

1曲目が終わると予想もしなかった大喝采!

「ブラボー」とか言ってくれてる~ 嬉しいな~。嬉しいけど言葉がわかんねえや・・・

嬉しいな~。嬉しいけど言葉がわかんねえや・・・ と、なげやりになりかけた時に、ある言葉がひらめいた!

と、なげやりになりかけた時に、ある言葉がひらめいた!

「ダンケ・シェーン! 」

」

8人組、すかさず

「オオーッ!」パチパチパチパチ

・・・

・・・

よかったウケてるよ~

このあとはひたすらカタコトの英語と「ダンケ・シェーン」(ありがとう)だけで乗り切りました。

でも、彼ら、すごく楽しんでくれたので、演奏にもいっそう熱がこもり、さらに大きな拍手を頂く、という素敵な連鎖反応。

「音楽に国境はないのだ~」、なーんて勝手に感動していたら、最後の曲が済むと、8人組の中のひとりが流暢に、

「どうもありがとうございました。トッテモ楽しかったデス」。

日本語しゃべれたのね・・・

少し話をしてみると、明日は京都へ向かう、とのこと。「秋の京都って、とってもきれいですよ」と言うと、「演奏も楽しかったし、これで明日がいっそう楽しみデス」とニッコリ。

最後に「ボン・ボヤージ(『良い旅を』、ですよね)」と声をかけると、またも盛大に拍手してくれました。

今夜は日独親善に貢献したぞ(笑)

女性ミュージシャンの活躍が目覚しい、最近の日本ジャズ界です。ピアニストでは、山中千尋、上原ひろみをはじめ、将来を期待される人が続々と現れていますね。この流れのきっかけを作ったひとりが、大西順子ではないでしょうか。

彼女に関する情報は長い間途絶えていましたが、今年になって大野俊三(trumpet)のツアーに同行するなど、活動を再開したというニュースを聞きました。これ、個人的にはちょっとうれしい知らせだったりします。

そういうわけで、このところCD棚から「WOW」や「ヴィレッジ・ヴァンガードの大西順子」を取り出して聴いています。とくに「ヴィレッジ・ヴァンガード~」は、ぼくがはじめて聴いた大西順子の作品でもあります。

このアルバムは、1994年5月に行われた、ニューヨークのライヴ・ハウス『ヴィレッジ・ヴァンガード』におけるライヴを収録したものです。

『ヴィレッジ・ヴァンガード』は「ジャズの聖域」ともいえるライヴ・ハウスで、そこで収録されたライヴ・アルバムの発表を、日本の、それも女性ミュージシャンが成し遂げたというのは、当時の日本ジャズ界ではセンセーショナルなできごとだったようです。

強力なスウィング感、ゴリゴリした疾走感、パワフルなタッチ。聴いているとなんとも言えない快感に襲われます。低音部の使い方や、ひたすらシングル・トーンで押しまくるソロが、いかにも「大西順子」らしいですね。

クラシックの端正な風情も時折伺わせますが、彼女のピアノは独特の陰影を持った個性の強いもので、聴いていると、たとえばエリック・ドルフィーとか、オーネット・コールマンとか、チャールズ・ミンガスなどの「濃い」ジャズを連想してしまいます。大西順子の持つ「濃さ」が、ぼくにはたまらなく心地よいのです。

彼女の新たなエネルギー、どんどん放出してもらいたいし、新しい作品をそろそろ聴いてみたいですね。

◆ヴィレッジ・ヴァンガードの大西順子/Junko Onishi Live At The Village Vanguard

■演 奏

大西順子トリオ

■アルバム・リリース

日 本 1994年9月21日

アメリカ 1995年5月2日

■録 音

1994年5月6~8日 ニューヨーク・ヴィレッジバンガード

■エグゼクティヴ・プロデューサー

行方均

■レコーディング・エンジニア

ジム・アンダーソン/Jim Anderson

■収録曲

①ソー・ロング・エリック/So Long Eric (Charles Mingus)

②ブルー・スカイ/Blue Sky (Irving Berlin)

③コンコルド/Concorde (John Lewis)

④ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイン・オン/How Long Has This Been Goin' On (大西順子)

⑤ダーン・ザット・ドリーム/Darn That Dream (Eddie De Lange & Jimmy Van Heusen)

⑥コンジニアリティ/Congeniality (Ornette Coleman)

■録音メンバー

大西順子/Junko Onishi (piano)

レジナルド・ヴィール/Reginald Veal (bass)

ハーリン・ライリー/Herlin Reiley (drums)

■レーベル

日本 Somethin' Else

アメリカ Blue Note

■チャート最高位

1994年週間アルバム・チャート オリコン56位

♪外観も中も、とってもおしゃれでステキなお店でした。むしろお客として来たいです。

いや~、この1ヶ月のうち何度目の大阪だろう・・・。すでに、大阪に行っているのか、はたまた大阪に戻って来ているのかわからない状態です。

そういうわけで、昨日は浪速区桜川にあるライブハウス、「フラミンゴ・ジ・アルーシャ」に行ってまいりました。

二階席からステージを見下ろすと

昨夜は、大阪のポップ・ロック・ユニット「COLORS」で活躍中のRYOKOさんのソロ・ライブのお手伝いでした。

伸びやかな歌声がステキなRYOKOさん、ステージをとてもしっとりした雰囲気に染めていました。

バックにはギターの矢野サトシさん、パーカッションの築尾嘉寿さん。

矢野さんのギターは温かみがあって、丁寧にRYOKOさんをサポートしています。築尾さんのパーカッションはホットで、曲のもつさまざまな表情を引き出しているようです。

ハラ減ったよ~、、、じゃなくて、本番前の真剣な面持ち。

彼女の書く曲、「耳について離れない」というか、「口ずさむことのできる」部分が必ずあって、とてもポップで親近感を覚えるんです。実は、ひそかにぼくもファンになってしまっているのです。演奏後には「COLORS」のCDを買ってしまったくらいです。

ちなみに、「COLORS」は、関西各地のライブ・ハウスのほか、難波周辺でストリート・ライブも行っているようです。機会があればぜひ一度は聴いて欲しいユニットです。おすすめですよ~

リハーサル中。

客席には「COLORS」のベーシストのユートさんもいて、あとで少し話すことができました。とっても好青年です。

ギタリストのryoさん、クラリネット奏者のtomokoさん、「パシフィック・コースト・ハイウェイ」のボーカリスト、ナカニシ・トシカツさん、キーボーディストのなる@さん、「スパイラル・ソウル・ストーン」のボーカリスト、ちさとさんなどの顔も見え、旧交を温めあいました(といっても長い人でせいぜい2週間ほど顔を見てなかっただけなんですけどね、ヘヘヘ )

)

大阪での演奏は刺激に満ちていて楽しいんですが、こうして少しずつでも知り合いが増え、輪が広がっていくのは、とても楽しいものです。

皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです!

♪ショスタコービッチ(1906~1975)

ベートーベン以降、「交響曲」は、大作となる傾向があり、演奏時間が1時間以上になるものもあります。

ベートーベン、シューベルト、ドボルザークなど、大作曲家と言われている人たちも、交響曲の作曲に取り組んでいますが、不思議なことに、9曲までは完成するのですが、10曲目、つまり「交響曲第10番」を完成させた人はいませんでした。

これは構成や作曲にたいへんな集中力と時間を必要とするためで、作曲者は膨大なエネルギーを消耗せざるを得ないからだ、と思われます。

ともかく、「第10番」を完成させることなく、多くの作曲家がこの世を去ったので、20世紀の初頭には「交響曲第10番の呪い」が囁かれる時期もあったようです。

大作曲家のひとり、マーラーはその噂をとても気に病んでいたらしく、彼が書き上げた10番目の交響曲には番号を付けず、『大地の歌』と呼びました。しかし災いは何も起こらなかったので、安心したマーラーは交響曲第10番の作曲にとりかかったそうです。ところが、第1楽章ができあがった1911年にマーラーは亡くなってしまいました。

20世紀最大の交響曲作曲家と言われるショスタコービッチが10番目の交響曲を作曲しようとした時、このジンクスを気にしていた周囲の人々は、ショスタコービッチに作曲をやめるよう忠告したそうです。しかしショスタコービッチはそのジンクスを全く気にすることなく、見事に「第10番」を完成させました。

ショスタコービッチはその後も作曲を続け、1975年に亡くなるまで、15曲の交響曲を書き上げています。

今日は、知り合いから聞いた、かつてクラシック界で噂されていたジンクスの話でした。

外見は、繊細で、清楚な色気のある山中千尋です。

しかし彼女のピアノはどうしてどうしてそんな弱々しいものではなく、緊張感に満ちていて、時には豪快で、時にはリリカルなサウンドを奏でます。

「アウトサイド・バイ・ザ・スウィング」は、彼女の4枚目のアルバムになります。

タイトルには、「キーを替えて弾く」ことと「外のブランコの横で」のふたつの意味を持たせているそうです。

収められている作品には、スリリングな展開の曲、リリカルなバラード、ラグタイム風、ゴスペル風など、さまざまなタイプの曲がひしめき合っています。

これらの題材を料理せんとする山中千尋のピアノは、クールな中にもしなやかさがあり、コケティッシュでありながらも実に強靭です。

彼女自身のオリジナルは4曲。自身のカラーが一番濃く出ているのは、やっぱりオリジナル曲だと思います。

それに加えて取り上げているのは、ジャズのスタンダード・ナンバーはもちろんのこと、彼女の出身地の民謡である「八木節」や、中島みゆきの作品など、とても多彩です。

スタンダード・ナンバーも一貫して「千尋カラー」で再構築されています。なかでも、メロディカ・ピアノ(ピアニカに似た楽器)を使って小品風に演奏している「キャンディ」には、良い意味で意表をつかれましたね。

このアルバムで共演しているのは、百戦錬磨のロバート・ハーストとジェフ・"テイン"・ワッツです。

臆するどころか、彼女の音楽観が色濃く出ているのは変わりません。

変わらないどころか、さらに「千尋節」が研ぎ澄まされ、洗練されているようです。

アルバムを通して流れてくるのは、一貫した「山中千尋の豊かな表情」のような気がしました。聴いていて楽しかったです。

次のアルバムではどんな表情を見せてくれるのかな。今から楽しみに待っていることにします。

◆アウトサイド・バイ・ザ・スウィング/Outside By The Swing

■リリース

2005年9月7日

■演奏

山中千尋

■プロデュース

山中千尋

■録音

アヴァター・スタジオ(ニューヨーク市) 2005年5月13日~5月15日

■収録曲

① Outside By The Swing (Chihiro Yamanaka)

② I Will Wait (Chihiro Yamanaka)

③ Impulsive (E. Elias)

④ He's Got The Whole World In His Hands (Traditional)

⑤Teared Diary (Attends Ou Va-T'en) (S. Gainsbourg)

⑥ Yagibushi~Revised Version (Traditional)

⑦ Cleopatra's Dream (B. Powell)

⑧ Matsuribayashi/Happy-Go-Lucky Local (M. Nakajima, D. Ellington, B. Strayhorn)

⑨ 2:30 Rag (Chihiro Yamanaka)

⑩ Living Without Friday (Chihiro Yamanaka)

⑪ Angel Eyes (E. Brent, M. Dennis)

⑫ All The Things You Are (O. HammersteimⅡ, J. Kern)

⑬ Candy (M. David, A. Kramer, J. Whitney)

※all songs arranged by Chihiro Yamanaka

■録音メンバー

山中千尋/Chihiro Yamanaka (piano)

ロバート・ハースト/Robert Hurst (bass)

ジェフ・"テイン"・ワッツ/Jeff "Tain" Watts (drums)

■レーベル

ヴァーヴ/Verve