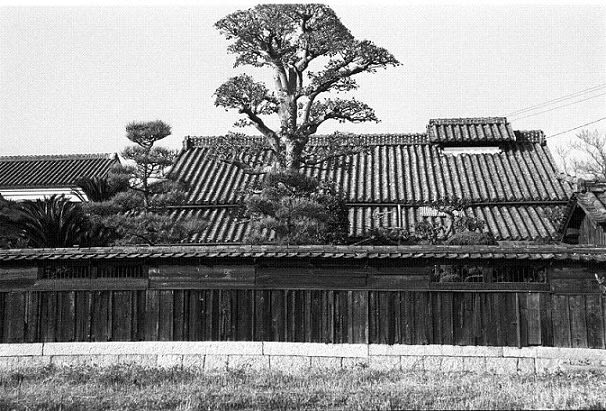

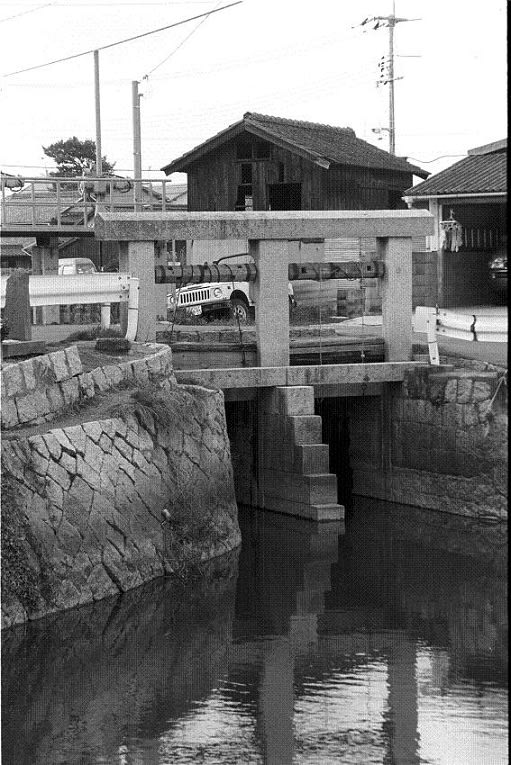

撮影場所 倉敷市中庄

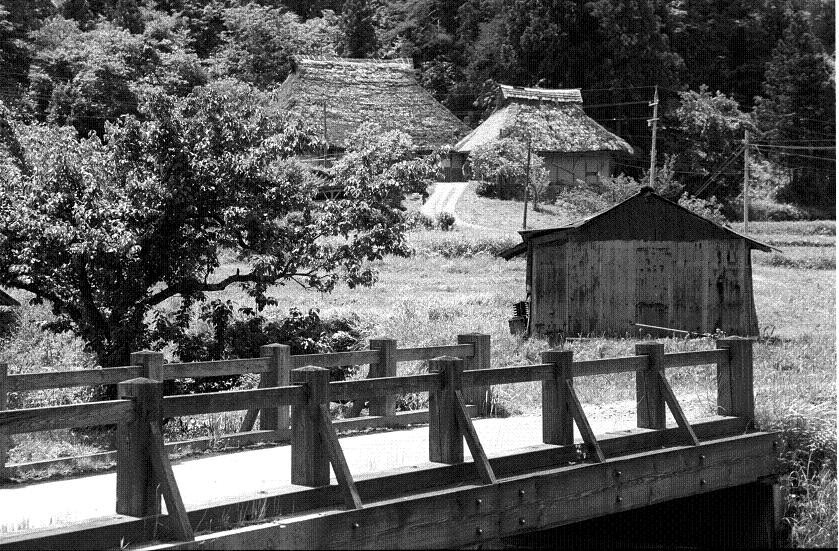

岡山県南部は洪積地のため農業用水がクリークのように張り巡らされている。

その農業用水に昔からの石の橋が架かっていた。

護岸もコンクリート三面張りでなく棒杭による土留めのまま

護岸が崩れ段々川幅が広くなる。ここまでの広さはいらないであろう。

棒杭の土留めの時は生態系も豊かであったと思う、ドジョウやウナギも棲みやすいし亀も棲む事ができた。蛙もダルマ蛙は足が短くジャンプが出来ず生息地を減らしている。

ある日、山陽線から見た石橋を撮影にきた。撮影に来たのは二回だけ

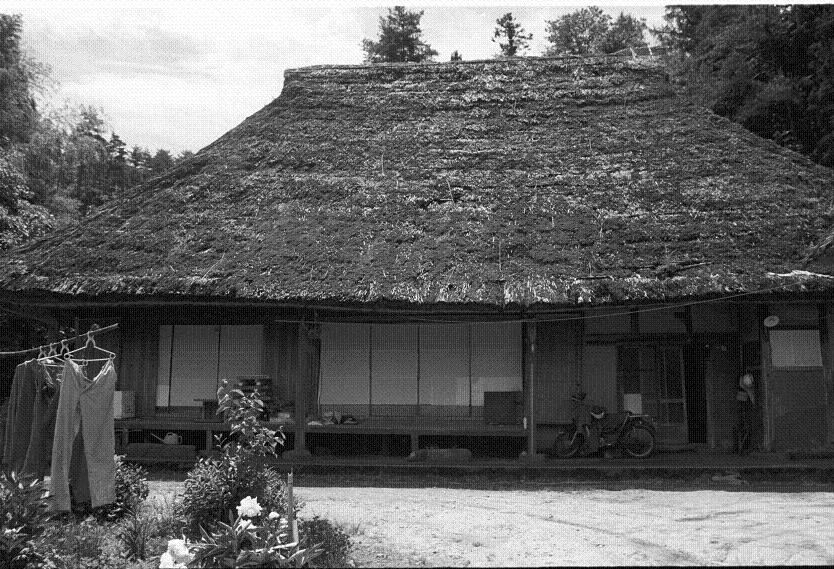

何のために撮影にきたのか、どう使おうとしたのか不明のまま

はっきりした目的もなくとりあえず撮っておこうと思ったのか

田圃も宅地にある程度かわるかという思いもあった。

しかし、撮影する以上は500カ所くらい撮影しないと作品にならない。

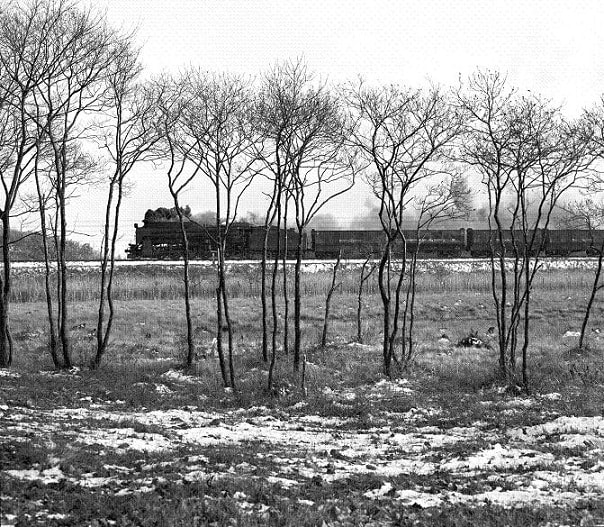

機関車を撮るにも木造駅舎を撮るにも木の半鐘を撮るにも500は撮影したい。

そんな意識もないまま撮影している。

岡山南部の干拓地をすべて回り「岡山平野の農業用水石橋」というテーマで撮影できたはずだ。

岡山県南部は洪積地のため農業用水がクリークのように張り巡らされている。

その農業用水に昔からの石の橋が架かっていた。

護岸もコンクリート三面張りでなく棒杭による土留めのまま

護岸が崩れ段々川幅が広くなる。ここまでの広さはいらないであろう。

棒杭の土留めの時は生態系も豊かであったと思う、ドジョウやウナギも棲みやすいし亀も棲む事ができた。蛙もダルマ蛙は足が短くジャンプが出来ず生息地を減らしている。

ある日、山陽線から見た石橋を撮影にきた。撮影に来たのは二回だけ

何のために撮影にきたのか、どう使おうとしたのか不明のまま

はっきりした目的もなくとりあえず撮っておこうと思ったのか

田圃も宅地にある程度かわるかという思いもあった。

しかし、撮影する以上は500カ所くらい撮影しないと作品にならない。

機関車を撮るにも木造駅舎を撮るにも木の半鐘を撮るにも500は撮影したい。

そんな意識もないまま撮影している。

岡山南部の干拓地をすべて回り「岡山平野の農業用水石橋」というテーマで撮影できたはずだ。