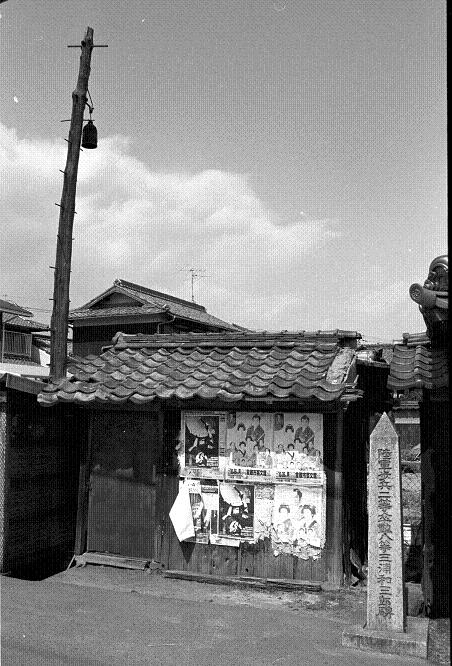

撮影場所 岡山県大佐町(現在は新見市)

大佐町は新見市の東側、ハンググライダーやパラグライダーが出来る大佐山がある。

鉄道も姫新線が通っていて高速道路も中国自動車道がある。

郊外にでると茅葺民家も残っていた。

昔と大きく変わらない民家が残っていた。

民家を撮影していてうれしいのは昔のままの暮らしが残っている事、材料も新建材やアルミサッシが使われていないのがうれしい。

他人の家の撮影に来て注文を付けるのが叱られそうである。

この家は石垣積みの上に立っているのがまた良い。

物干し竿も木の柱のままだし茅葺民家に下屋がないのもよい。

大佐町は新見市の東側、ハンググライダーやパラグライダーが出来る大佐山がある。

鉄道も姫新線が通っていて高速道路も中国自動車道がある。

郊外にでると茅葺民家も残っていた。

昔と大きく変わらない民家が残っていた。

民家を撮影していてうれしいのは昔のままの暮らしが残っている事、材料も新建材やアルミサッシが使われていないのがうれしい。

他人の家の撮影に来て注文を付けるのが叱られそうである。

この家は石垣積みの上に立っているのがまた良い。

物干し竿も木の柱のままだし茅葺民家に下屋がないのもよい。