探査機“カッシーニ”の観測から、土星の環の縁に不思議なかく乱の痕跡が見つかりました。

これは、小天体の重力的作用によるものとみられていて、

環の中から生まれるという説もある、

土星の衛星の形成過程を知る手がかりになるのかもしれないんですねー

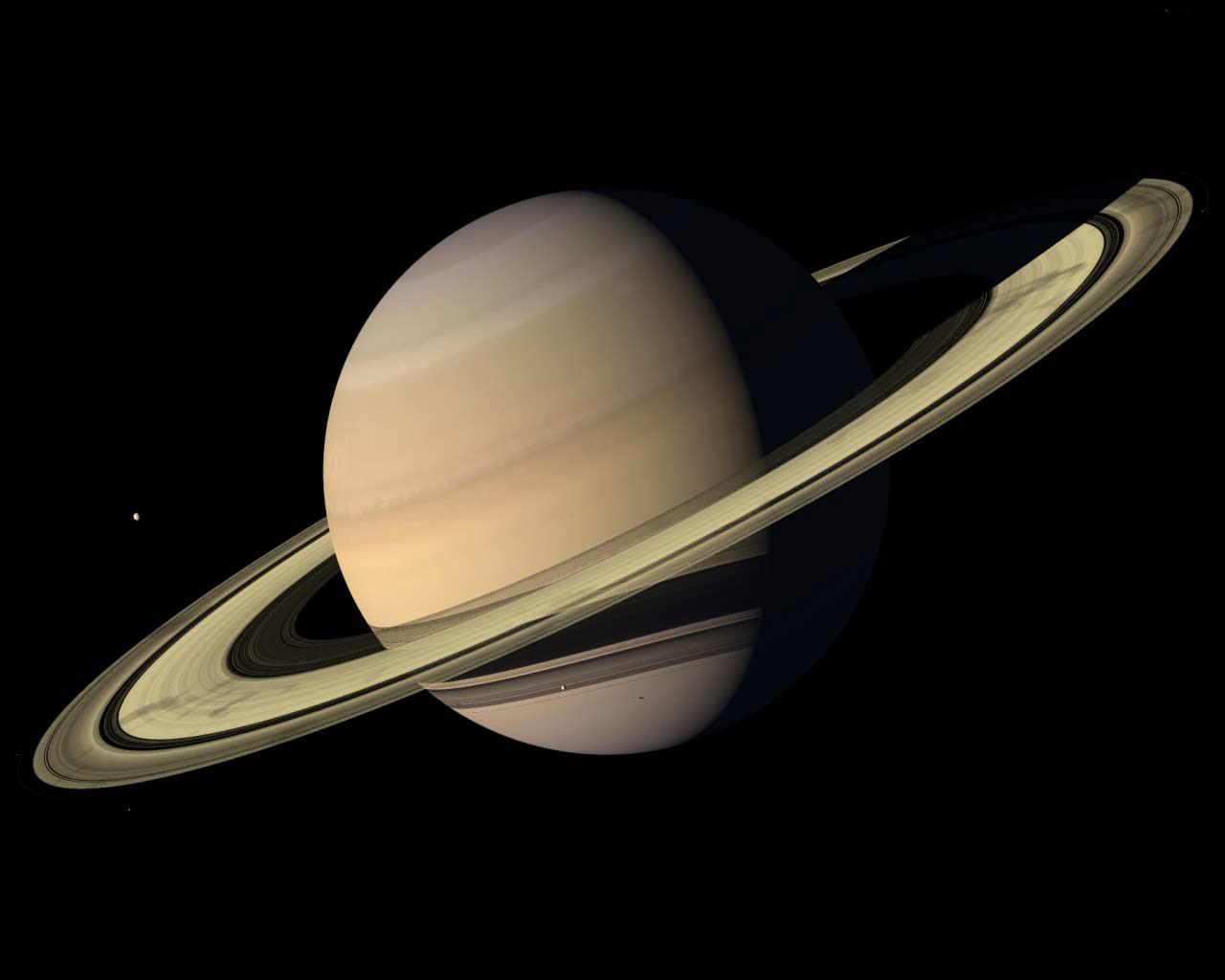

小さな氷の粒でできた土星の環は、明るいものから暗いもの、幅の広いものから細いものまでさまざま見つかっています。

明るい主要部分は外側のA環と内側のB環とに分かれていて、小口径の天体望遠鏡でも見ることができるんですねー

A環とB環を分け隔てている隙間は、それを発見したイタリア生まれの天文学者にちなんで“カッシーニの隙間”と呼ばれています。

そして、現在土星を間近で調査中の探査機にも同じ名前が付けられています。

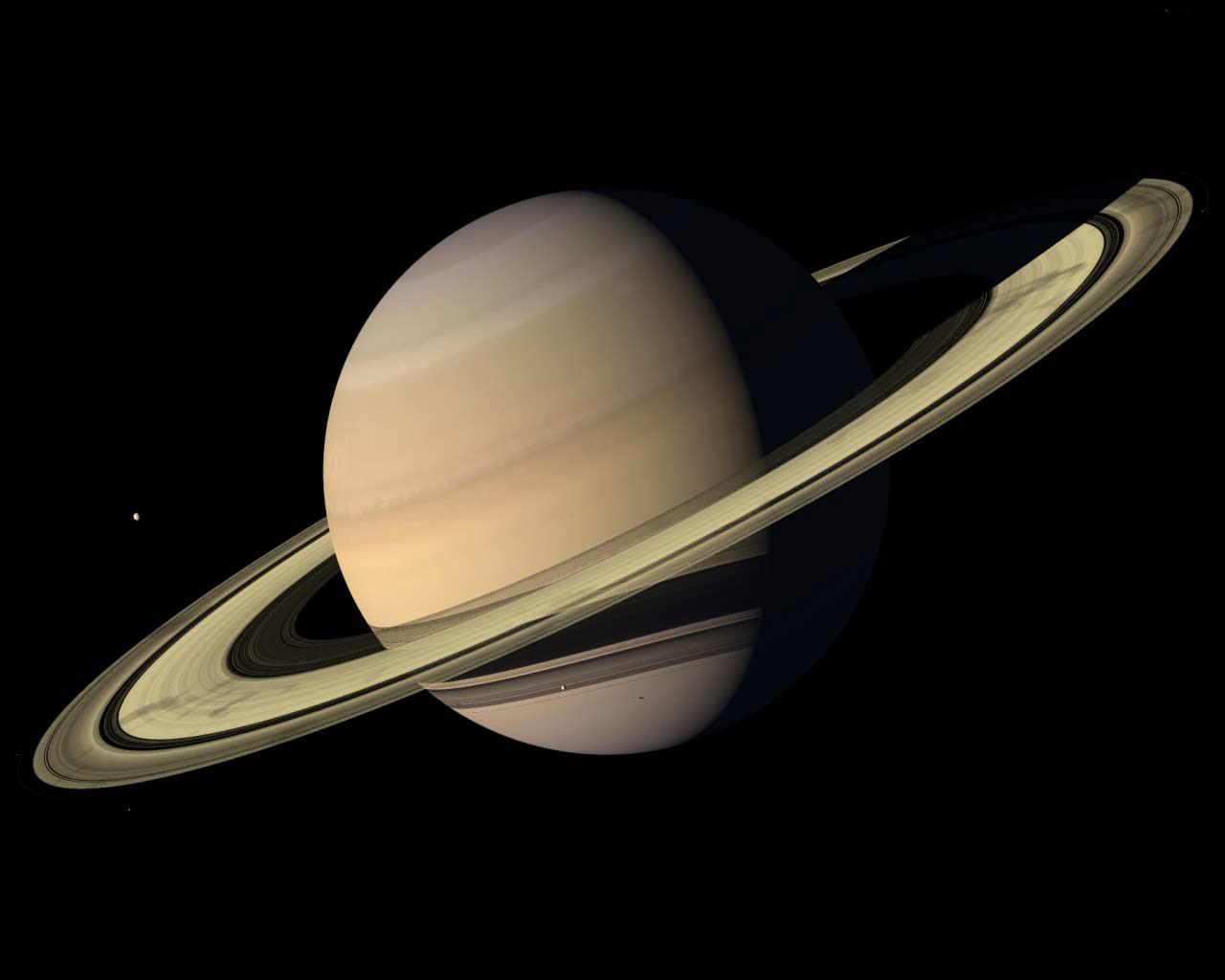

その探査機“カッシーニ”が昨年4月に行った観測から、

A環の縁に長さ1200キロ、幅10キロほどのかく乱されたような構造が見つかり、

小天体の重力作用によるものとみられているんですねー

ひょっとすると、今まさに小天体が環の中で生まれ、環から離れて一人前の衛星になろうとしているのかもしれません。

土星の衛星は、環を構成する粒子と同じで氷を主体としていて、土星本体から遠いほど大きくなります。

なので、このような氷衛星は環の粒子から生まれ、他の衛星と合体しながら土星から離れていったという説もあります。

この天体は、おそらく1キロ足らずなので、その小さな姿をとらえるのは難しそうです。

ただ、2016年の後半に探査機“カッシーニ”が現場に接近するんですねー

このときに詳しい調査が行えるかもしれません。

これは、小天体の重力的作用によるものとみられていて、

環の中から生まれるという説もある、

土星の衛星の形成過程を知る手がかりになるのかもしれないんですねー

小さな氷の粒でできた土星の環は、明るいものから暗いもの、幅の広いものから細いものまでさまざま見つかっています。

明るい主要部分は外側のA環と内側のB環とに分かれていて、小口径の天体望遠鏡でも見ることができるんですねー

A環とB環を分け隔てている隙間は、それを発見したイタリア生まれの天文学者にちなんで“カッシーニの隙間”と呼ばれています。

そして、現在土星を間近で調査中の探査機にも同じ名前が付けられています。

その探査機“カッシーニ”が昨年4月に行った観測から、

A環の縁に長さ1200キロ、幅10キロほどのかく乱されたような構造が見つかり、

小天体の重力作用によるものとみられているんですねー

|

| 2013年4月15日に撮影された土星のA環の外縁。 かく乱されたような突起が見られる。 |

ひょっとすると、今まさに小天体が環の中で生まれ、環から離れて一人前の衛星になろうとしているのかもしれません。

土星の衛星は、環を構成する粒子と同じで氷を主体としていて、土星本体から遠いほど大きくなります。

なので、このような氷衛星は環の粒子から生まれ、他の衛星と合体しながら土星から離れていったという説もあります。

この天体は、おそらく1キロ足らずなので、その小さな姿をとらえるのは難しそうです。

ただ、2016年の後半に探査機“カッシーニ”が現場に接近するんですねー

このときに詳しい調査が行えるかもしれません。