![]() ブログ村政治ブログへ

ブログ村政治ブログへ

原発の段階的縮小を主張する読売新聞が「原発ゼロ」提言現実を直視できない民主党で民主党が出した「2030年代に原発稼働ゼロ」を目指すエネルギー政策の提言に就いて批判をしていますが、その内経済的な影響を主としてピックアップして見ました。

民主党が、原発の新増設は認めず、運転開始から40年での廃炉を厳格に適用するという。だが、高コストや失業増大など経済への悪影響を克服するための具体策は乏しい。問題だらけの内容だ。

太陽光など再生可能エネルギー拡大に50兆円、省エネ達成に100兆円――。政府のエネルギー・環境会議が示した「原発ゼロ」のコストは膨大である。

電気代が上昇し、標準家庭の光熱費は、現在の月1万7000円が3万2000円に跳ね上がる。生産コスト増で産業空洞化が加速し、失業は急増するだろう。

「原発ゼロ」がもたらす悪影響の重大さは、経済界だけでなく政府も認めている。

しかし、民主党はこうした「不都合な真実」に目をつぶった。提言で明確な打開策を示さず、「政策的に強力な支援を行う必要がある」などとし、政府に対応を“丸投げ”しただけである。

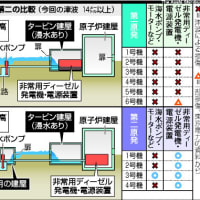

・原子力の技術者など人材が育成、原発の安全性向上や廃炉技術の確立世界的責任放棄による日本の国際的な信用も失墜、原発再稼働へ地元や、使用済み核燃料を受け入れてきた青森県が、協力を拒否すれぱ、全国の原発を動かすことは困難と言う問題点の指摘。

・現在、原発を代替する火力発電の燃料費は、年3兆円以上も余計にかかっている。再稼働できないと、東電以外の電力会社も大幅な料金値上げを回避できまい。

・政府は来週にも、新たなエネルギー戦略を決める予定だ。選挙目当ての民主党提言にとらわれず、政府は中長期的に原発の活用を続けていく現実的なエネルギー政策を示すべきである。

[私の意見]

原発ゼロ政策を考えるには

1.原発事故をゼロに出来ないか

2.原発ゼロの場合の日本経済と家庭生活に及ぼす影響

3.原発ゼロ政策への変更に伴う電力会社への保障の問題

然し後に書くように1.の問題はそこのけで2.の日本経済の問題に就いて議論が集中していますので、これから先に考えて見たいと思います。

・原発ゼロの場合の日本経済と家庭生活に及ぼす影響

読売は標準家庭の光熱費が約倍になると書いていますが、私のブログにコメントされた方のお話のように、日本人は真面目な人が多いので、何とか凌いで電気料金の高騰などは何とか凌ぐ覚悟は出来ていると思います。

それより怖いのは日本経済の影響が家庭に与える大きな影響です。

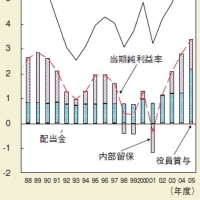

前にも書きましたが、1000兆に達すると言われる国際残高、収入の倍を越す国債発行、支出の4分の1を占める国債費、それ以上の福祉厚生費は更に増すばかり、東北の災害復興、企業は競争力確保のための低賃金の非正規社員の採用、彼らの一部と生活保護家庭の収入の逆転、同じ競争力の確保のための止まらない産業の空洞化と雇用の減少、残った地域経済の疲弊などなど。

最近のニュースで言えば、企業競争力の低下に伴う、シャープの国内2000人の希望退職募集や日本経済の低迷に伴うイトーヨーカ堂系の正社員を8600人を4000人余りに削減し非正規社員で補うと言う電気料金値上げどころでない、ショッキングなニュースです。

今日の原発ゼロに関する日曜討論でも、「静かに進行する」企業の海外移転の話しが出て居ました。同企業社員のリストラ、元の地域の経済の低迷など関係者にとっては大打撃。

詰まり原発ゼロを進めるときは今の経済問題に配慮しなければ大変なことになるかもしれないのです。

問題は原発ゼロと経済の関係を解きあかす経済学者がいないことです。

私が毎日新聞の「特集ワイド:原発ゼロの世界」の経済との関係の文章に就いて書いた時も、毎日は科学技術振興機構顧問の北沢宏一さんと、環境エネルギー政策研究所」の松原弘直・主席研究員の意見を引用していました。

その道ではプロかも知れないが、経済はズブの素人。

だからその理論は同じくズブの素人の私から散々に突っ込みを入れるしまつです。

マスコミやネットで活躍する人達、反原発デモをリードした人達も大半が原発の技術的なことも、経済も知らないド素人の集団。その人達が野田さんに会えるし、政権も討論型世論調査で世論に併せる、果は民主党は選挙に有利だと原発ゼロを公約にしようとするのですから、日本はどうなっているのでしょう。

狭く山が多い複雑な地形、深い海を持つ日本でどれだけの風力、太陽光が使えるか、想定では原発6基分を想定しているとすれば、電力の安定供給面から言えば其れだけの火力発電の余分を建設し遊ばせて置かねばならないが、その費用の電力料金への跳ね返りなど、反原発ゼロを主張する人達は2030年の達成後の日本経済、家庭生活の姿を描いて見せるべきだと思うのですが。

Wikipediaで反原発学者を見ますと約80名のなかで、経済学者は11名。代表的な、 大島堅一さんや金子勝さんの意見をネットで見ても全く原発ゼロ後の世界に就いて触れていません。

情報として流れるのは経済学とは縁の無い人たちの原発ゼロにしろと言う意見ばかり。

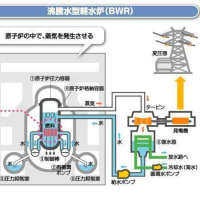

・原発事故をゼロに出来ないか

前に書いたように筋としてはこの問題を討議し、出来なければ次にどうするかと言う問題に取り組むべきですし、そのための議論には原発のプロの人達を投入すべきでした。

然し現実は、これらの人達は原子力村、原発推進派とレッテルを貼られて今までの担当者だって原子力安全委員会と原子力保安院の担当者を排除してしまいました。

そして政府・国会の両事故調発足前の保安院の原発への30項目に渡る指示は保全専門の私から見てもほぼ的を得ているのに、原発推進側として撥ねつけられ、原発など無縁の民主党政府と国会の担当者は、原発を横から見てきた私から言えば素人に近い学者とそれこそずぶの素人の原発事故調査委員会を作りました。

その結果は見事なものでその報告書は事実上そのままお蔵入り。

原発を持つ地域の首長は両事故調の報告提出後も、事故原因の究明とそれに基づく安全基準がないと原発再開を拒否。

止むを得ず政府は原子力規制委員会を設置し、原発再開容認の権限とその前提となる安全基準の作成の義務を与えました。

報道に依れば、担当の細野さんは事故発生時に規制委員会が大きな権限を持つために、現場に詳しくてしっかりした人を規制委員長に選んだそうですが、彼もまた原子力村のひとだと反原発団体が反対しているそうです。

大飯など原発の稼働するか否かと言うときに何と大きな回り道。

野田さんが再開を決定すれば、事故原因の究明もできていないのにとの批難。

詰まり全体を通して見ますと、原発に素人の政治家が(これが悪いと言うのでなくて、知らなければ人に訊けば良いのにその様子も見えないのが問題)事故原因の究明に素人同然の事故調査委員を選び、その結果を待たずして今後のエネルギー基本政策を作り、原発原因の真相も、その運転・保全も知らず、政策の及ぼす影響も録に考えない人達がそれぞれの立場で意見を言い、その声の大きいほうに、政府が引っ張られて政策が決定され、政権与党はその声の大きいほうに自ら乗って公約にしたほうが選挙に有利だとしているようです。

そしてNHKの日曜討論で古川戦略担当相の話しでは原発の再開の可否は総て原子力規制委員会の決定に任せる由。

政府のエネルギー戦略遂行の責任と委員会の決定の関係はどうなるの??

そのようなことで厳しい経済環境の日本が立って行くのでしょうか。

このブログを、より多くの人にも見て貰いたいと思っています。どうぞご協力をお願い致します。

↓

政治・人気ブログランキング

最新の画像[もっと見る]

-

顕在化してきた再生可能エネルギー買い取り制度の問題点

12年前

顕在化してきた再生可能エネルギー買い取り制度の問題点

12年前

-

百年後の日本のエネルギー事情・脱原発問題

12年前

百年後の日本のエネルギー事情・脱原発問題

12年前

-

政府事故調の報告の疑問点・事故後の注水に就いて

13年前

政府事故調の報告の疑問点・事故後の注水に就いて

13年前

-

「生活保護 3兆円の衝撃」・日本の企業は

14年前

「生活保護 3兆円の衝撃」・日本の企業は

14年前

-

東電内部から指摘された福島第一の問題点

14年前

東電内部から指摘された福島第一の問題点

14年前

-

計画停電と電源サイクルの不統一の日本

14年前

計画停電と電源サイクルの不統一の日本

14年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます