4月7日(日)は、昨日に続いて引地川の上流にある「遊びの森」の桜を見に行ってみました。

「遊びの森」は、引地台公園(ひきちだいこうえん)の西側にあって、近くに厚木基地や日本飛行機株式会社(南工場)があります。

尚、「遊びの森」は、2022年3月の「大和:引地台公園の桜」で行っているので2年ぶりになります。

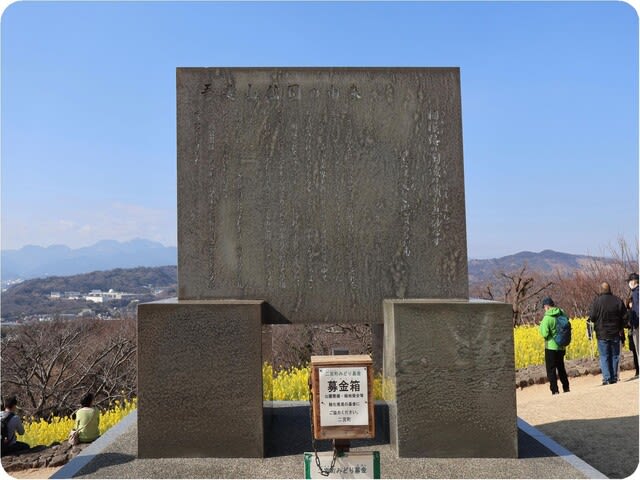

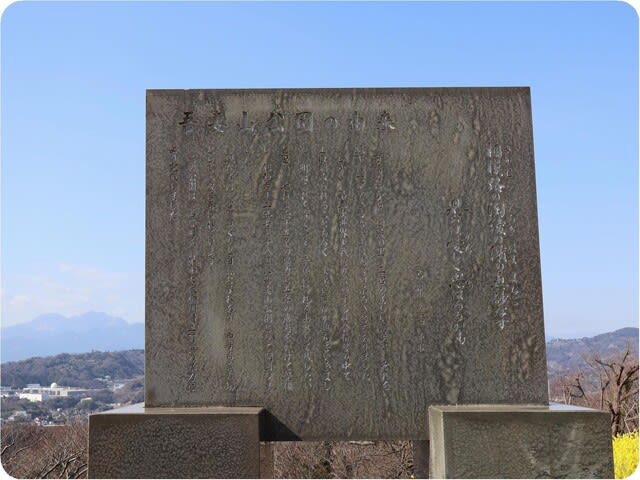

<引地台公園:ロータリー>

自宅からは歩いて20分程で引地台公園のロータリーに着きました。

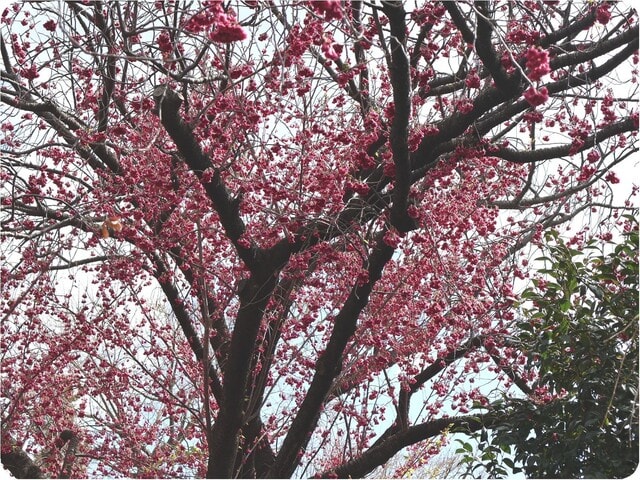

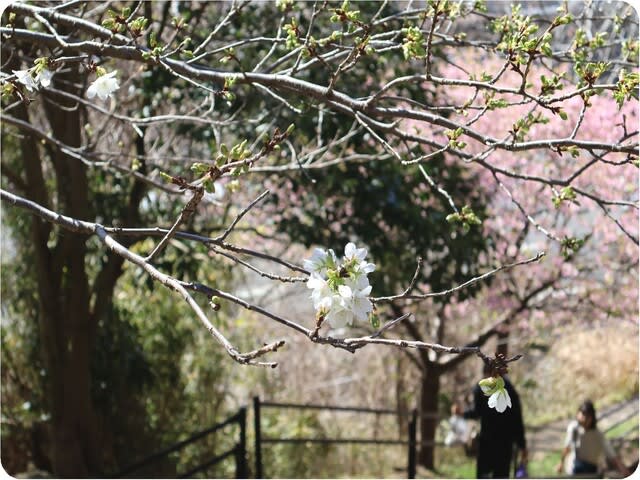

ロータリーの奥に桜が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

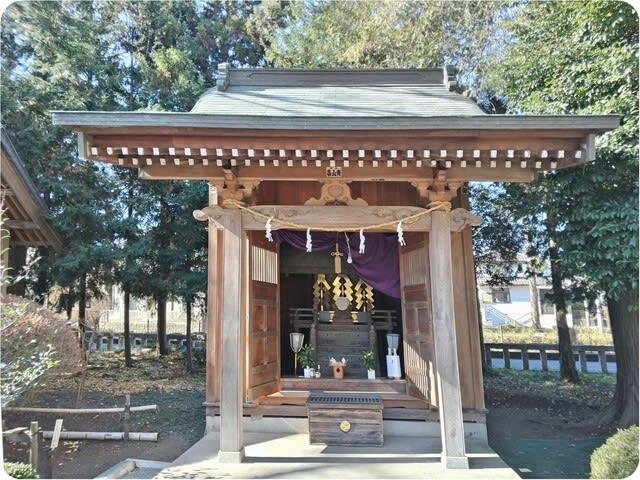

<噴水池>

正面入口に回って、噴水池の前にある素晴らしい花壇を撮ってみました。

噴水池と一緒に花壇を撮ってみました。

取り敢えず、噴水池をアップで撮ってみました。

花壇の端に着いたので、振り向いて素晴らしい花壇をアップで撮ってみました。

チューリップ花壇の前に着いたので、噴水池と一緒に撮ってみました。

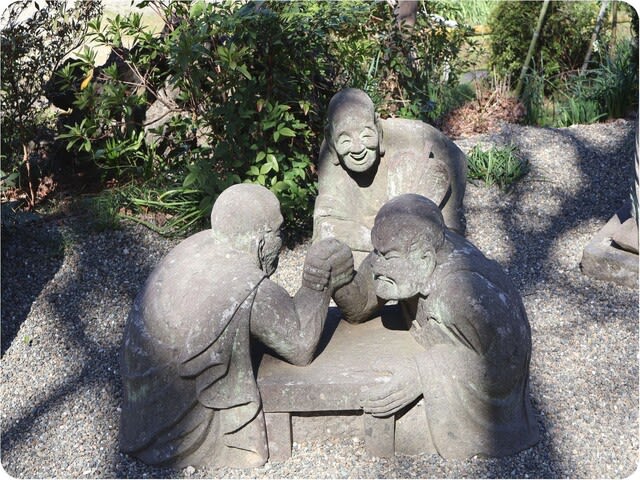

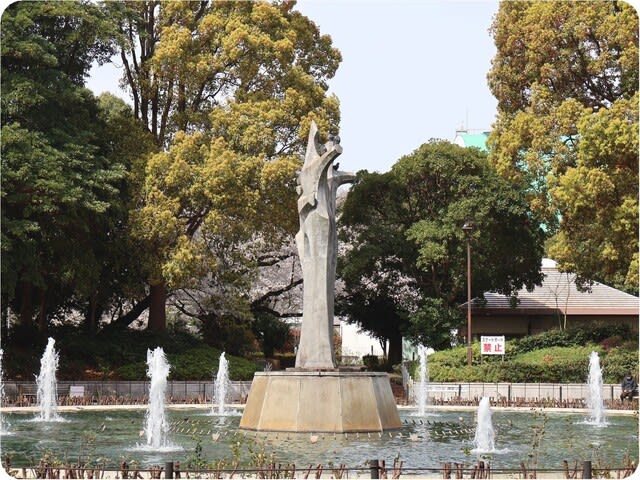

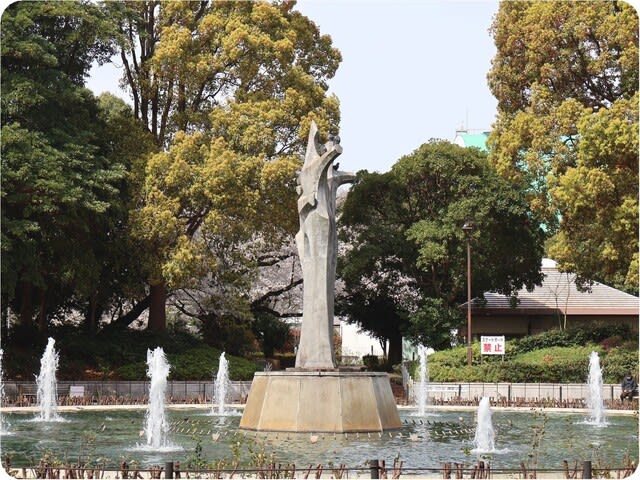

噴水池にはプレート「親子のふれあい」がありましたが、中央にあるモニュメントのことですかね?

取り敢えず、モニュメントをアップで撮ってみました。

別角度からモニュメントを撮ってみました。

噴水池をアップで撮って、西側にある野外音楽堂の方に行ってみました。

<野外音楽堂>

野外音楽堂に着いたので野外ステージを撮ってみました。

取り敢えず、野外ステージをアップで撮ってみました。

野外ステージの前に行って、左側の花壇を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、右側の花壇をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

平成広場の西側に、桜の並木が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

野外音楽堂からは歩いて来た園路を戻って、温水プールの南側に行ってみました。

園路を戻っていると、ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

見事な桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、ご覧のような桜が咲いていたので撮ってみました。

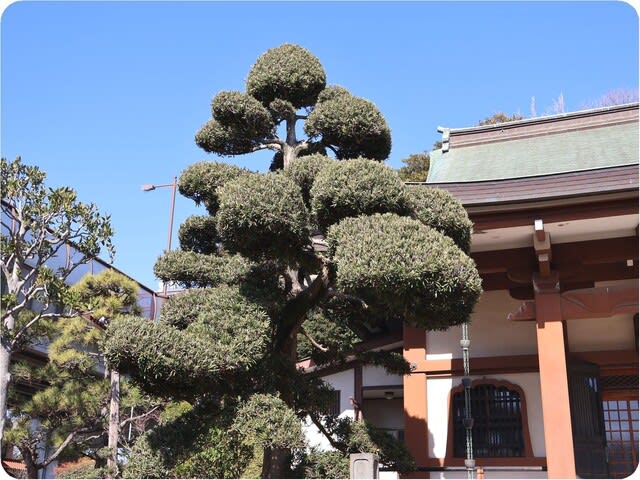

見事なヒマラヤ杉(?)があったのでアップで撮ってみました。

トイレの横を通って、温水プールの南側に行ってみることにしました。

折角なので、途中にあった桜を撮ってみました。

<温水プール南側>

園路の左側に、素晴らしい桜の大木があって写真を撮っている人がいました。

釣られて私も桜の大木を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

園路の右側にも、ご覧のような桜の大木があったので倍率を上げて撮ってみました。

園路の先に行くと、平成広場の桜が見えたのでアップで撮ってみました。

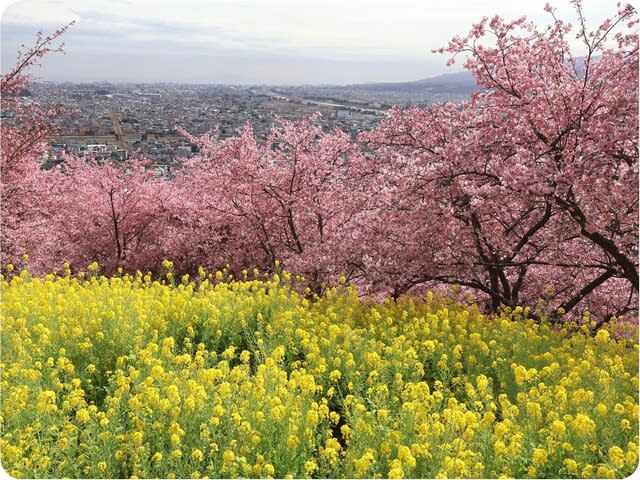

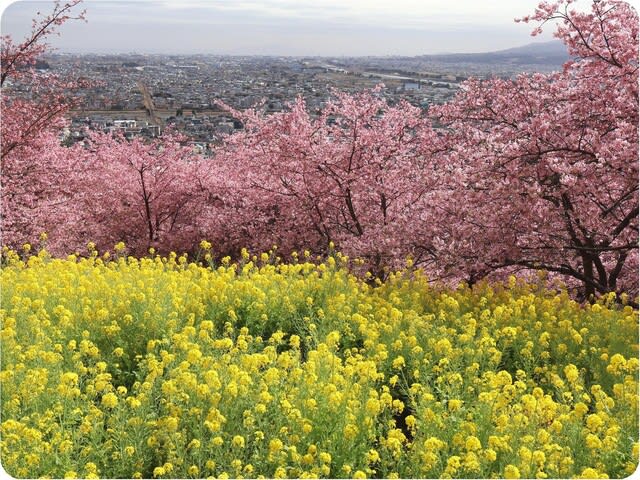

「遊びの森」の桜が見える植込みがあるので行ってみました。

「遊びの森」が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

園路を戻っていると、野外音楽堂の野外ステージが見えたのでアップで撮ってみました。

温水プールの前に戻って来ると、ご覧のような桜が咲いていました。

取り敢えず、近くに行って桜を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

温水プールの前に、ご覧のような花壇があったのでアップで撮ってみました。

<大下さくら橋>

引地台公園を後に、ご覧のような「大下さくら橋」を渡って「遊びの森」に行ってみました。

「大下さくら橋」は、谷に架けられたような橋で下に引地川が流れています。

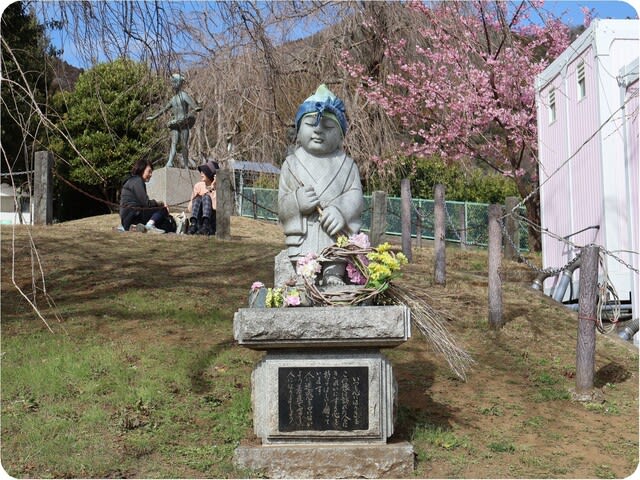

橋の右側に、走っている子どもの彫像があったのでアップで撮ってみました。

左側に、手を上げている少女の彫像があったので撮ってみました。

反対側に、ウサギ達と電車ごっこしている子どもの彫像があったので撮ってみました。

奥に、ご覧のような桜が見えたのでアップで撮ってみました。

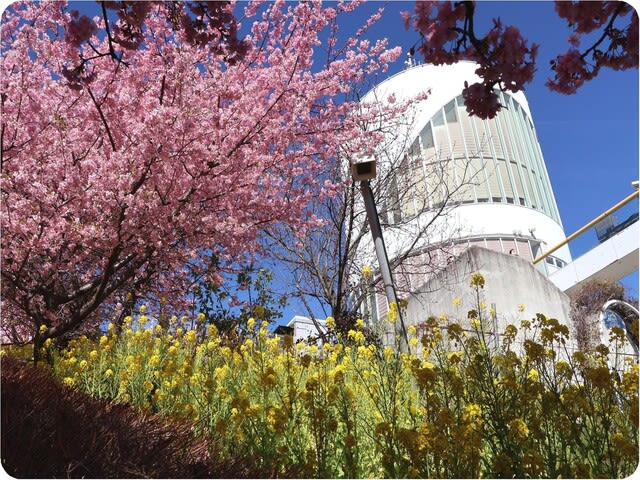

橋の左側に戻ると、大和市環境管理センターの左に素晴らしい桜が見えたので撮ってみました。

尚、後に見える薄緑色の半円柱形の建物は引地台公園の温水プールです。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

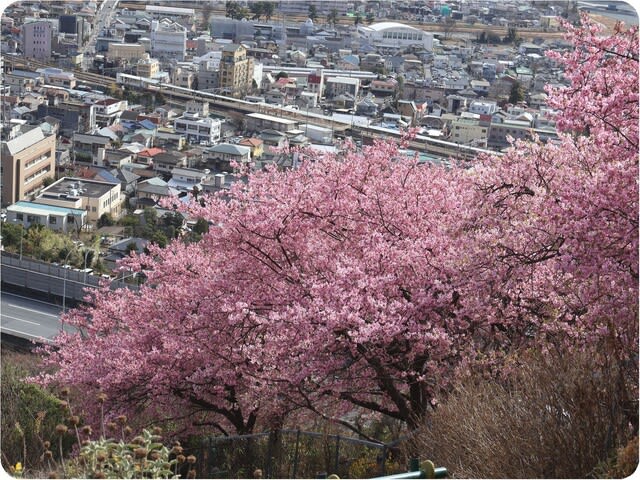

先に行くと、「遊びの森」の桜が見えたのでアップで撮ってみました。

「大下さくら橋」を渡って先に行くと、頭上に桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

道路の先は行き止まりになっていて、厚木基地の東門ゲート(閉鎖中)があります。

取り敢えず、東門ゲートを撮ってみました。

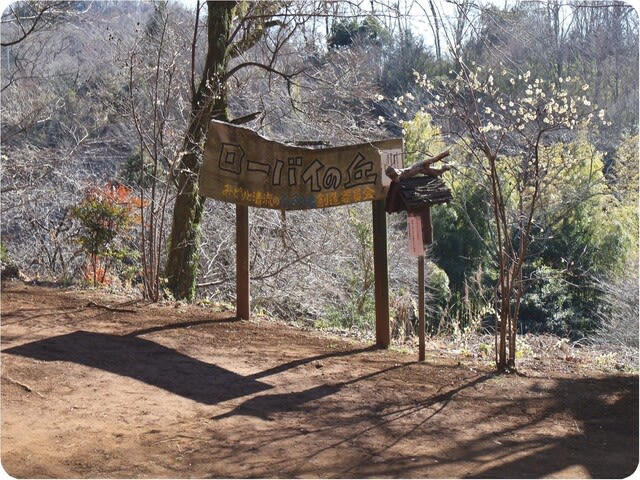

<遊びの森:行き>

道路の左側に、引地台公園の第2駐車場があったので撮ってみました。

尚、奥に見える建物は、日本飛行機(株)の南工場みたいです。

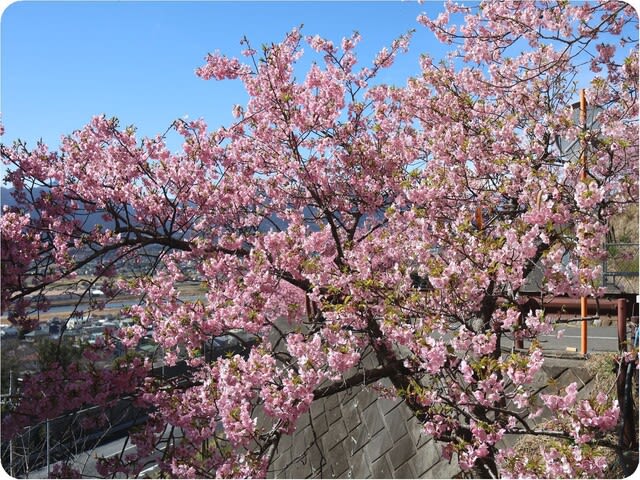

取り敢えず、駐車場の左側にあった「遊びの森」の桜をアップで撮ってみました。

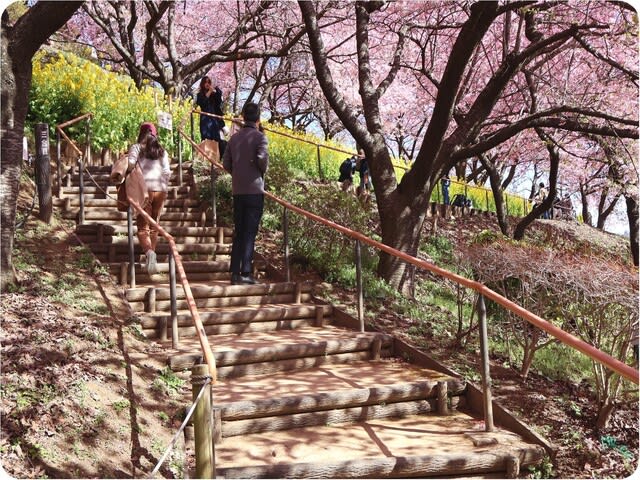

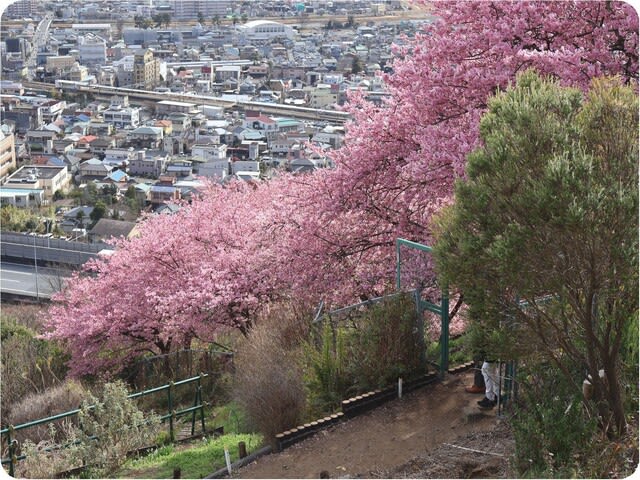

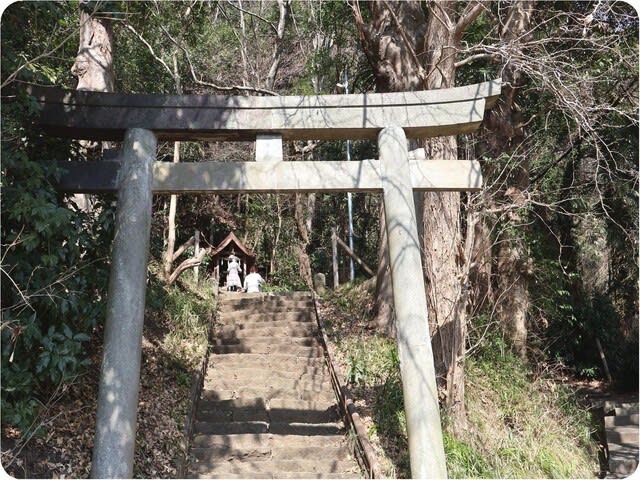

駐車場の脇から、「遊びの森」の散策路に行ってみました。

尚、散策路の右側には日本飛行機(株)があって、左側は急勾配の斜面になっています。

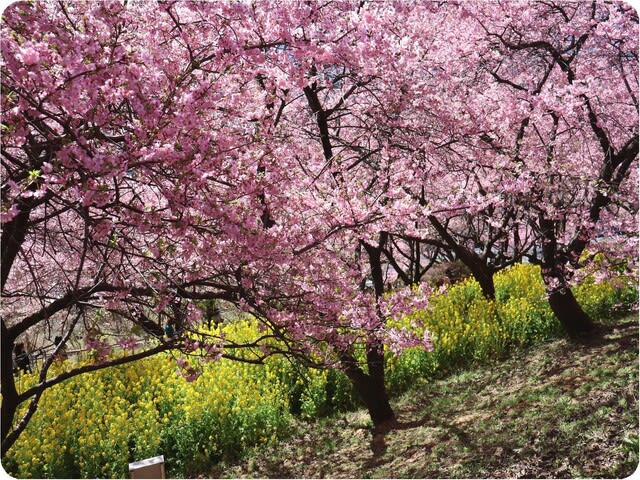

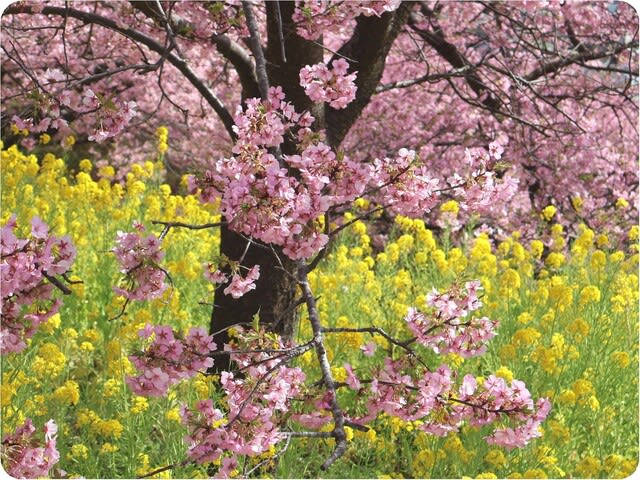

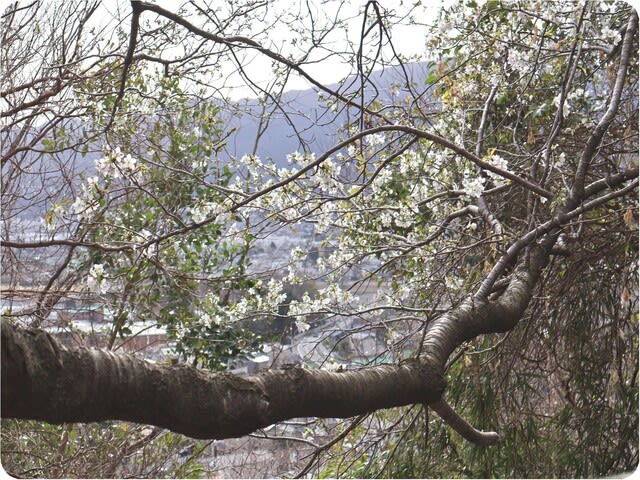

散策路の桜をアップで撮ってみました。

ご覧のような桜を眺めながら散策路の先に行ってみました。

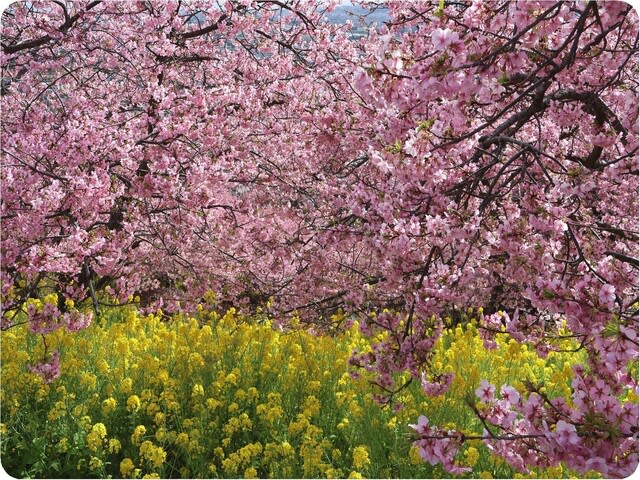

散策路に、素晴らしい桜が咲いていたのでアップに撮ってみました。

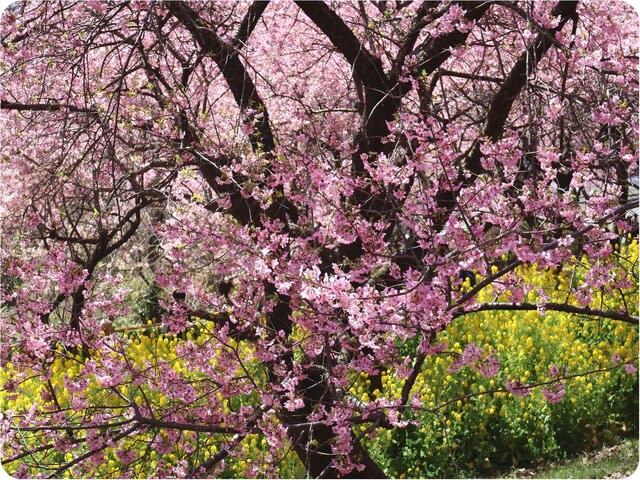

別の枝に咲いていた桜を倍率を上げて撮ってみました。

散策路の先に行くと、ご覧のような桜の花弁が落ちていたので撮ってみました。

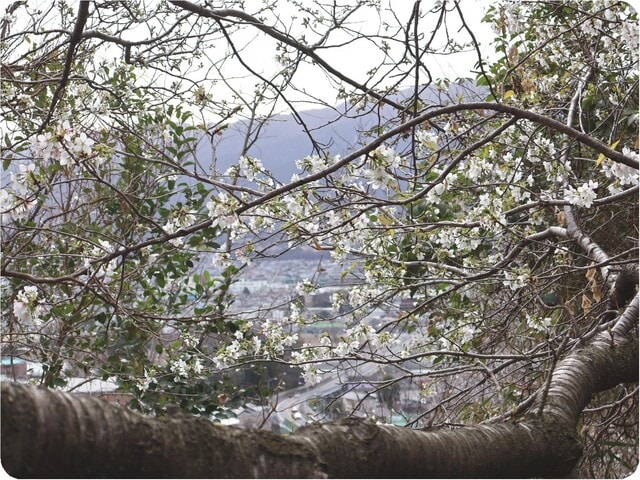

取り敢えず、散策路の上に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

斜面の下で、桜をバックに記念写真(?)を撮っている人達がいました。

目の前に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

先に行くと、斜面にハクモクレン(白木蓮?)が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

散策路の右側に咲いている桜を眺めながら「遊びの森」の南口に向いました。

「遊びの森」の南口に着いたので、歩いて来た散策路を撮ってみました。

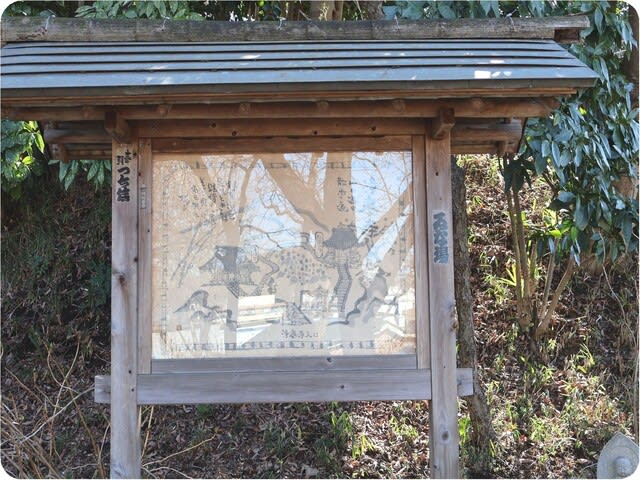

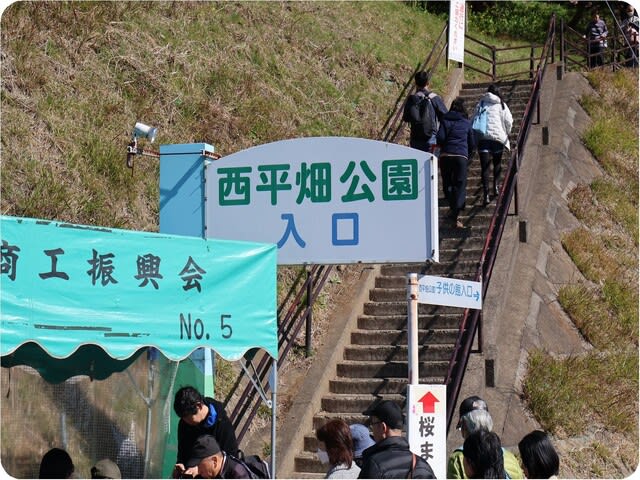

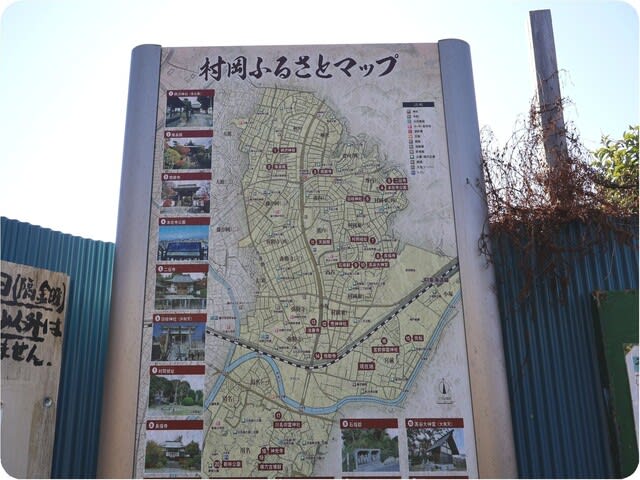

南口に、「遊びの森 付近案内図」があったので現在位置(中央やや左)を確認しました。

これ以上先に行っても仕方がないので、散策路を戻ることにしました。

<遊びの森:帰り>

取り敢えず、散策路の左側に咲いていた桜を撮ってみました。

散策路の先に行って、左側の桜を倍率上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

斜面に咲いていた桜を倍率を上げて撮ってみました。

桜の下で、お花見(?)をしている家族がいたので撮ってみました。

散策路から駐車場に行くと、ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

再び、散策路に戻って、斜面に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って「遊びの森」の北口に向かいました。

散策路の両側に咲いていた桜を撮ってみました。

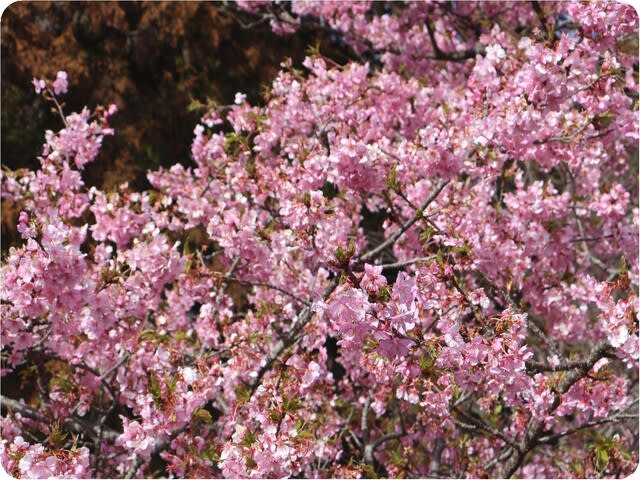

折角なので、桜を倍率を上げて撮ってみました。

<やまと冒険の森>

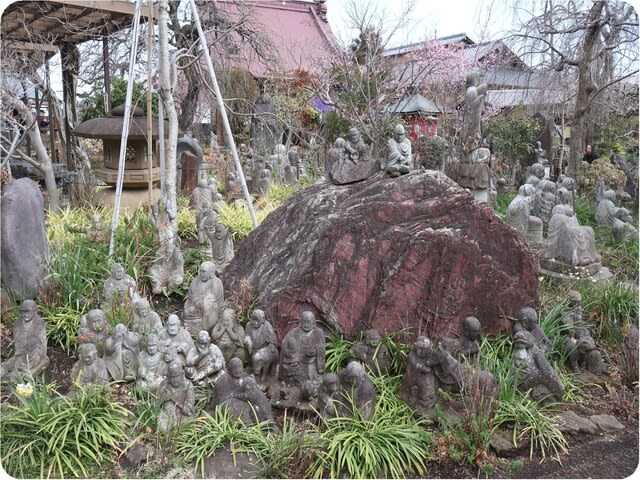

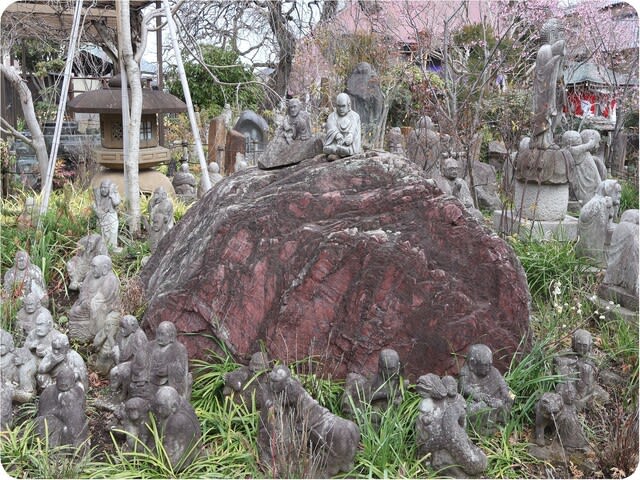

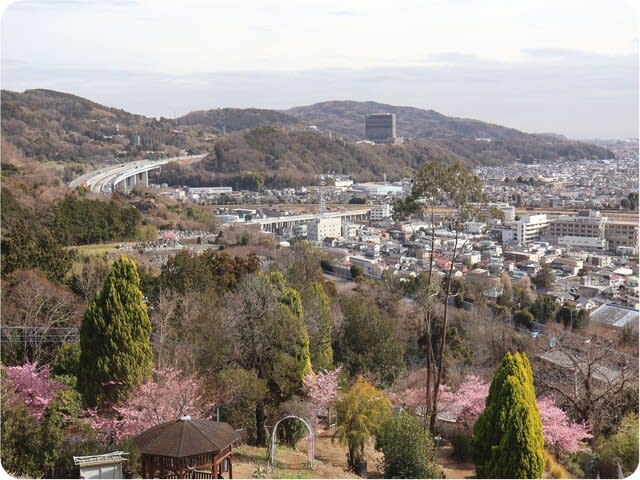

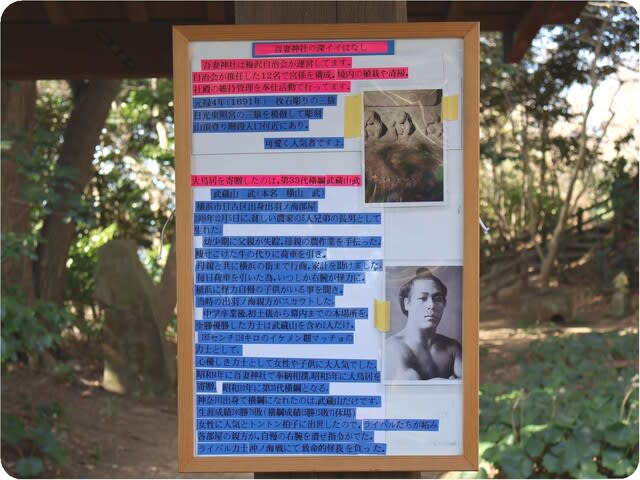

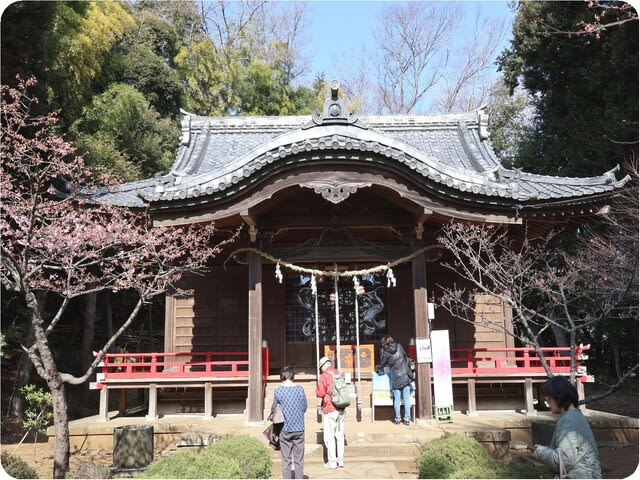

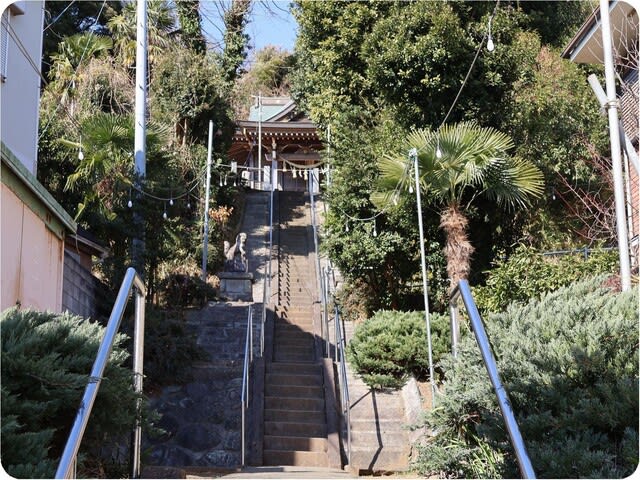

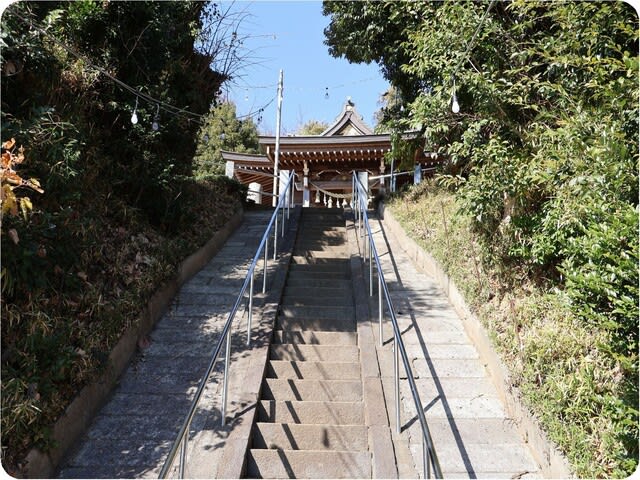

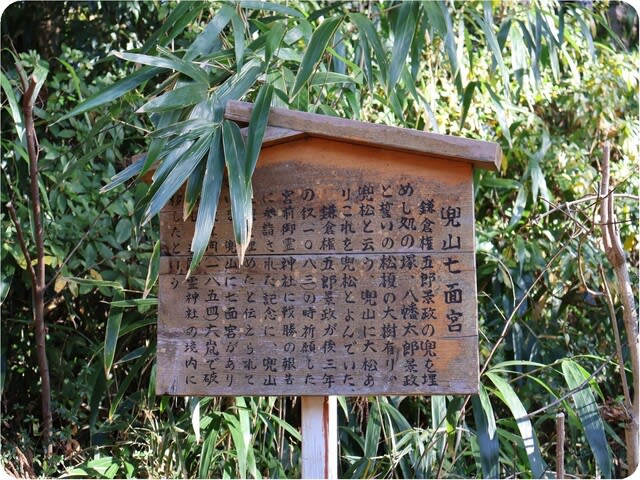

「遊びの森」の向かい側に、「やまと冒険の森」があるので久しぶりに入ってみました。

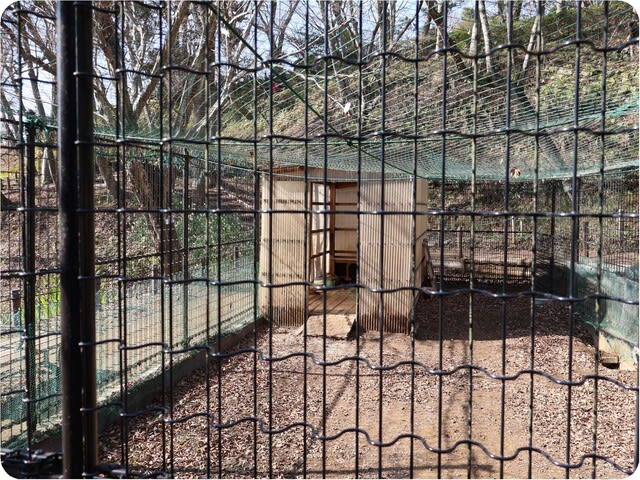

「やまと冒険の森」は、フィールドアスレチックで昔は20基以上の遊具がありました。

奥に、案内板「遊具1番」が出ていたので行ってみました。

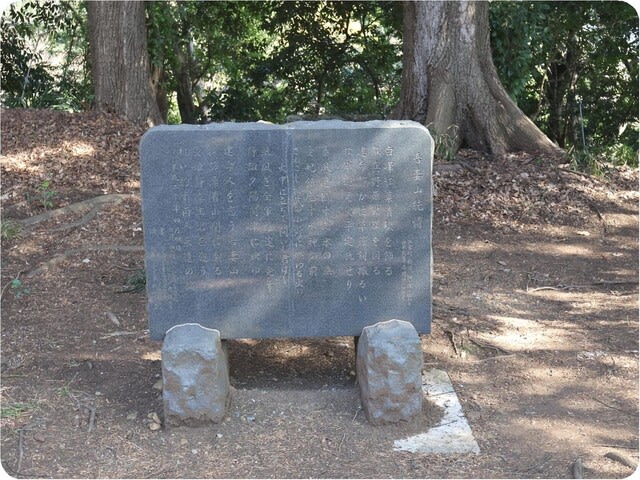

案内板には「月見野遺跡まわり」の説明がありましたが、遊具は見当たりませんでした。

奥に、ご覧のような遊具があったのでアップで撮ってみました。

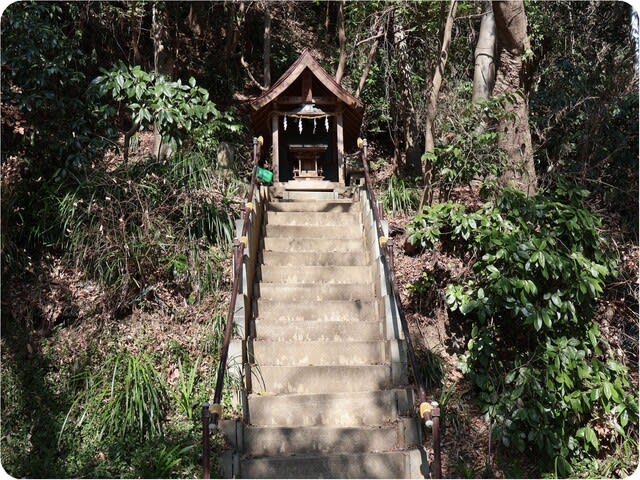

厚木基地側に、案内板「遊具26番」があったので行ってみました。

取り敢えず、案内板を撮ってみました。

案内板には、「着陸態勢わたり ユラユラロープに上り、進みます。」と出ていました。

遊具「着陸態勢わたり」を撮ってみました。

厚木基地に、航空機が留まっていたのでアップで撮ってみました。

森の奥に、ご覧のような遊具が見えたので行ってみました。

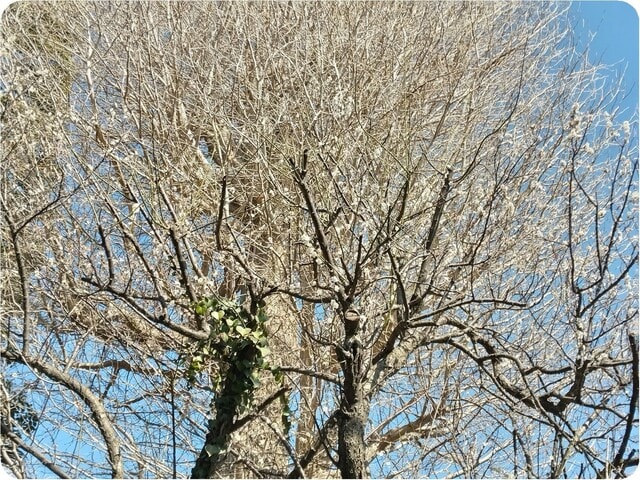

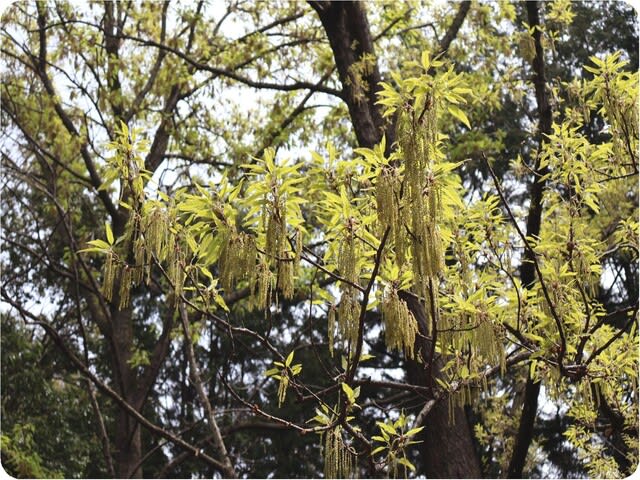

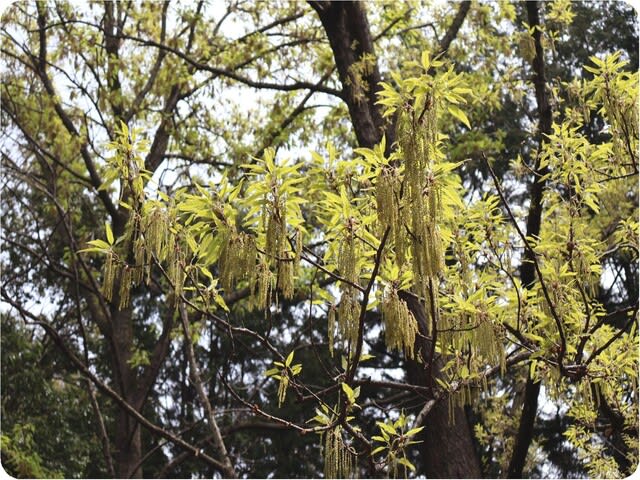

途中に、イヌシデ(犬四手)のような木があったのでアップで撮ってみました。

遊具に着いたので撮ってみましたが、ロープに捉まって滑車で滑り下りるような遊具でした。

奥に、案内板「遊具22番」があったので行ってみました。

案内板には、「二人の対立すべり ロープにつかまって滑車ですべり降りる。」と出ていました。

折角なので、反対側から遊具を撮ってみました。

基地の境界近くに、ご覧のような桜が咲いていたので撮ってみました。

ついでに、倍率を上げて撮ってみました。

「やまと冒険の森」の奥に着いたので、入り口に戻ることにしました。

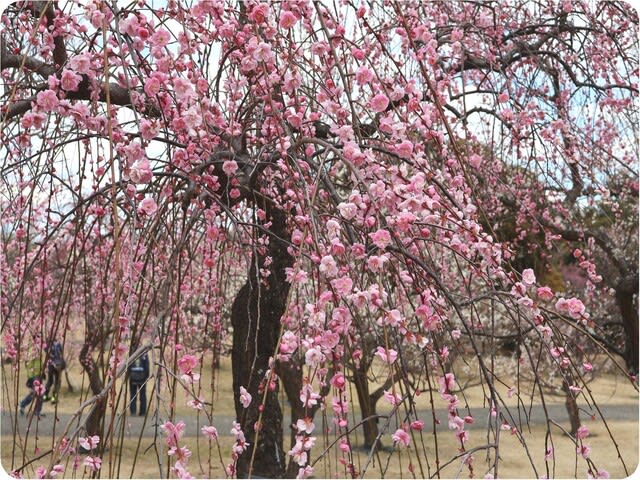

入り口に戻って来ると、「大下さくら橋」の脇に花桃(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

<引地川>

「大下さくら橋」に戻って来たので、途中から橋の下に流れている引地川に行ってみました。

石段を下りていると、正面に大きな桜が見えたのでアップで撮ってみました。

「大下さくら橋」の下の道路に出たので、桜をアップで撮ってみました。

橋の下に、花桃(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

大きな桜の木は、大和市環境管理センターの入口(閉鎖中)の横にありました。

取り敢えず、花桃を見に「大下さくら橋」の下に行ってみました。

引地川に、ご覧のような「飛び石橋」があったので近くに行ってみました。

対岸に見える花桃を倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、「飛び石橋」をアップで撮ってみました。

「飛び石橋」を渡って対岸に行こうと思ったのですが、落ちたらやばいので渡るのは諦めました。

折角なので、引地川の下流を撮ってみました。

道路に戻って下流に行くと、大和市環境管理センターに行ける橋があったので渡ってみました。

環境管理センターは、一般廃棄物・粗大ごみ処理施設です。

環境管理センターの管理棟「柳橋ふれあいプラザ」が見えたので撮ってみました。

引地川脇の遊歩道を歩いて、引地川の上流に行ってみました。

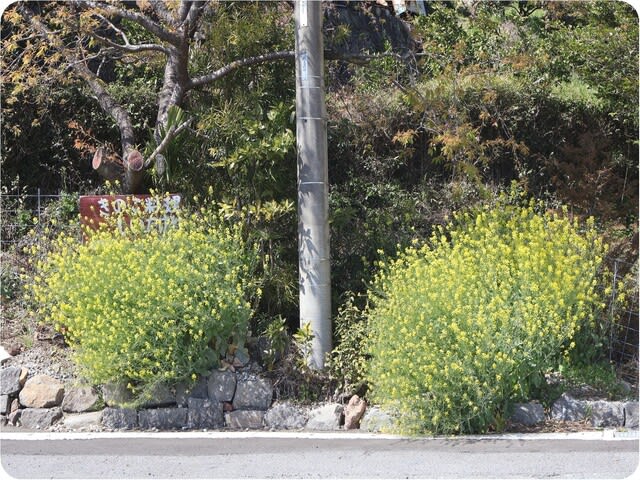

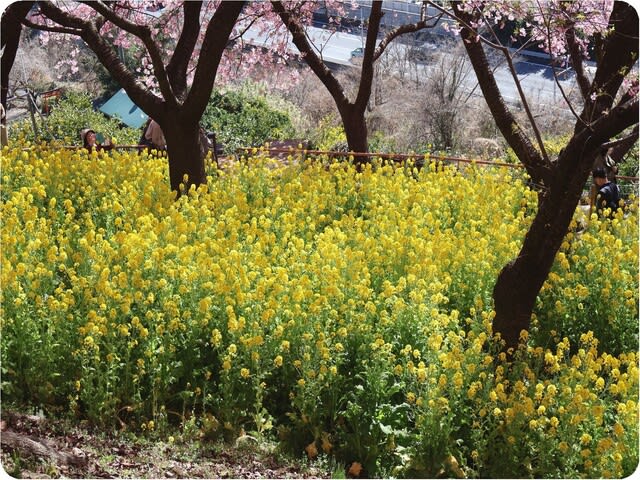

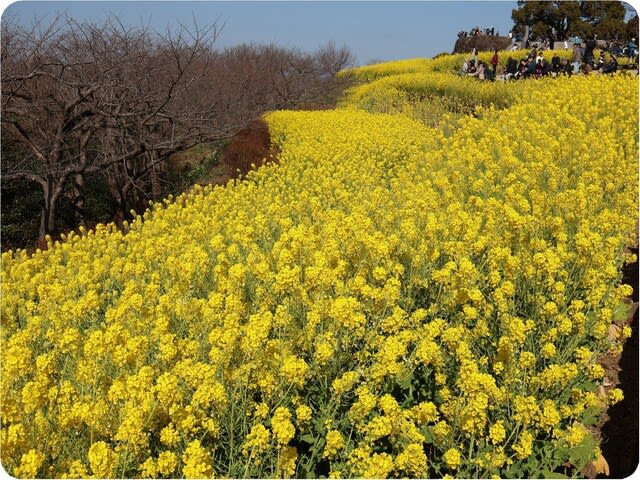

引地川にカラシナ(芥子菜?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

遊歩道を暫く歩くと、上流に「飛び石橋」が見えたので撮ってみました。

折角なので、カラシナをアップで撮ってみました。

「飛び石橋」をアップで撮ってみました。

飛び石の間隔が広かったので「飛び石橋」に挑戦しなくて正解でした。。

取り敢えず、右側の土手の斜面にあった花桃を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

ここからは、「大下さくら橋」の下を通って、厚木街道(県道40号線)に出て帰りました。

今回の「大和:引地台公園~『遊びの森』の桜」は、桜は散り始めていましたが、素晴らしい桜が楽しめたので満足しています。

引地台公園では、桜の他に花壇のビオラ・チューリップや花桃が楽しめたので良かったです。

只、久しぶりに行った「やまと冒険の森」では、フィールドアスレチックの遊具が殆どなくなっていました。

遊具のメンテナンスには多くの手間が掛かるので、公立でフィールドアスレチックを管理・運営するのは難しいのですね!

尚、万歩計は、それなりに歩いたので15,000歩を超えていました。

「遊びの森」は、引地台公園(ひきちだいこうえん)の西側にあって、近くに厚木基地や日本飛行機株式会社(南工場)があります。

尚、「遊びの森」は、2022年3月の「大和:引地台公園の桜」で行っているので2年ぶりになります。

<引地台公園:ロータリー>

自宅からは歩いて20分程で引地台公園のロータリーに着きました。

ロータリーの奥に桜が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

<噴水池>

正面入口に回って、噴水池の前にある素晴らしい花壇を撮ってみました。

噴水池と一緒に花壇を撮ってみました。

取り敢えず、噴水池をアップで撮ってみました。

花壇の端に着いたので、振り向いて素晴らしい花壇をアップで撮ってみました。

チューリップ花壇の前に着いたので、噴水池と一緒に撮ってみました。

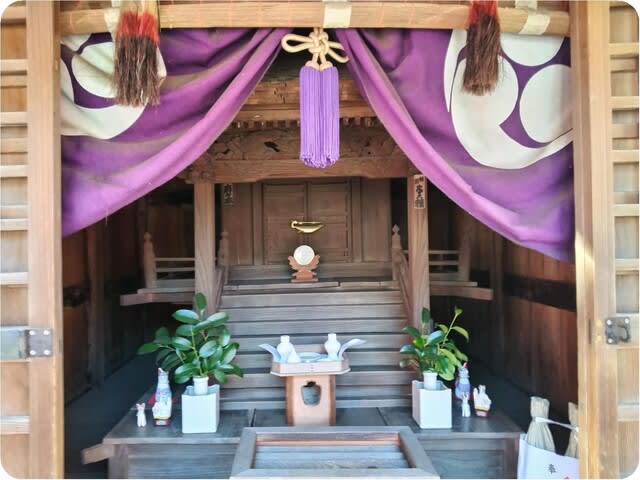

噴水池にはプレート「親子のふれあい」がありましたが、中央にあるモニュメントのことですかね?

取り敢えず、モニュメントをアップで撮ってみました。

別角度からモニュメントを撮ってみました。

噴水池をアップで撮って、西側にある野外音楽堂の方に行ってみました。

<野外音楽堂>

野外音楽堂に着いたので野外ステージを撮ってみました。

取り敢えず、野外ステージをアップで撮ってみました。

野外ステージの前に行って、左側の花壇を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、右側の花壇をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

平成広場の西側に、桜の並木が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

野外音楽堂からは歩いて来た園路を戻って、温水プールの南側に行ってみました。

園路を戻っていると、ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

見事な桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

又、ご覧のような桜が咲いていたので撮ってみました。

見事なヒマラヤ杉(?)があったのでアップで撮ってみました。

トイレの横を通って、温水プールの南側に行ってみることにしました。

折角なので、途中にあった桜を撮ってみました。

<温水プール南側>

園路の左側に、素晴らしい桜の大木があって写真を撮っている人がいました。

釣られて私も桜の大木を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

園路の右側にも、ご覧のような桜の大木があったので倍率を上げて撮ってみました。

園路の先に行くと、平成広場の桜が見えたのでアップで撮ってみました。

「遊びの森」の桜が見える植込みがあるので行ってみました。

「遊びの森」が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

園路を戻っていると、野外音楽堂の野外ステージが見えたのでアップで撮ってみました。

温水プールの前に戻って来ると、ご覧のような桜が咲いていました。

取り敢えず、近くに行って桜を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

温水プールの前に、ご覧のような花壇があったのでアップで撮ってみました。

<大下さくら橋>

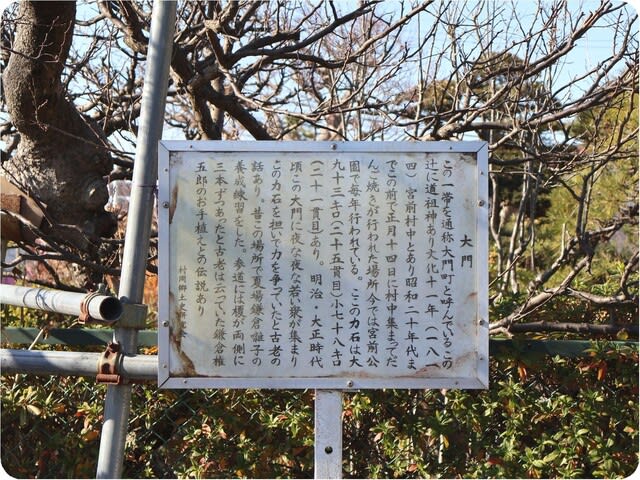

引地台公園を後に、ご覧のような「大下さくら橋」を渡って「遊びの森」に行ってみました。

「大下さくら橋」は、谷に架けられたような橋で下に引地川が流れています。

橋の右側に、走っている子どもの彫像があったのでアップで撮ってみました。

左側に、手を上げている少女の彫像があったので撮ってみました。

反対側に、ウサギ達と電車ごっこしている子どもの彫像があったので撮ってみました。

奥に、ご覧のような桜が見えたのでアップで撮ってみました。

橋の左側に戻ると、大和市環境管理センターの左に素晴らしい桜が見えたので撮ってみました。

尚、後に見える薄緑色の半円柱形の建物は引地台公園の温水プールです。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

先に行くと、「遊びの森」の桜が見えたのでアップで撮ってみました。

「大下さくら橋」を渡って先に行くと、頭上に桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

道路の先は行き止まりになっていて、厚木基地の東門ゲート(閉鎖中)があります。

取り敢えず、東門ゲートを撮ってみました。

<遊びの森:行き>

道路の左側に、引地台公園の第2駐車場があったので撮ってみました。

尚、奥に見える建物は、日本飛行機(株)の南工場みたいです。

取り敢えず、駐車場の左側にあった「遊びの森」の桜をアップで撮ってみました。

駐車場の脇から、「遊びの森」の散策路に行ってみました。

尚、散策路の右側には日本飛行機(株)があって、左側は急勾配の斜面になっています。

散策路の桜をアップで撮ってみました。

ご覧のような桜を眺めながら散策路の先に行ってみました。

散策路に、素晴らしい桜が咲いていたのでアップに撮ってみました。

別の枝に咲いていた桜を倍率を上げて撮ってみました。

散策路の先に行くと、ご覧のような桜の花弁が落ちていたので撮ってみました。

取り敢えず、散策路の上に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

斜面の下で、桜をバックに記念写真(?)を撮っている人達がいました。

目の前に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

先に行くと、斜面にハクモクレン(白木蓮?)が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

散策路の右側に咲いている桜を眺めながら「遊びの森」の南口に向いました。

「遊びの森」の南口に着いたので、歩いて来た散策路を撮ってみました。

南口に、「遊びの森 付近案内図」があったので現在位置(中央やや左)を確認しました。

これ以上先に行っても仕方がないので、散策路を戻ることにしました。

<遊びの森:帰り>

取り敢えず、散策路の左側に咲いていた桜を撮ってみました。

散策路の先に行って、左側の桜を倍率上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

斜面に咲いていた桜を倍率を上げて撮ってみました。

桜の下で、お花見(?)をしている家族がいたので撮ってみました。

散策路から駐車場に行くと、ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

再び、散策路に戻って、斜面に咲いていた桜をアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って「遊びの森」の北口に向かいました。

散策路の両側に咲いていた桜を撮ってみました。

折角なので、桜を倍率を上げて撮ってみました。

<やまと冒険の森>

「遊びの森」の向かい側に、「やまと冒険の森」があるので久しぶりに入ってみました。

「やまと冒険の森」は、フィールドアスレチックで昔は20基以上の遊具がありました。

奥に、案内板「遊具1番」が出ていたので行ってみました。

案内板には「月見野遺跡まわり」の説明がありましたが、遊具は見当たりませんでした。

奥に、ご覧のような遊具があったのでアップで撮ってみました。

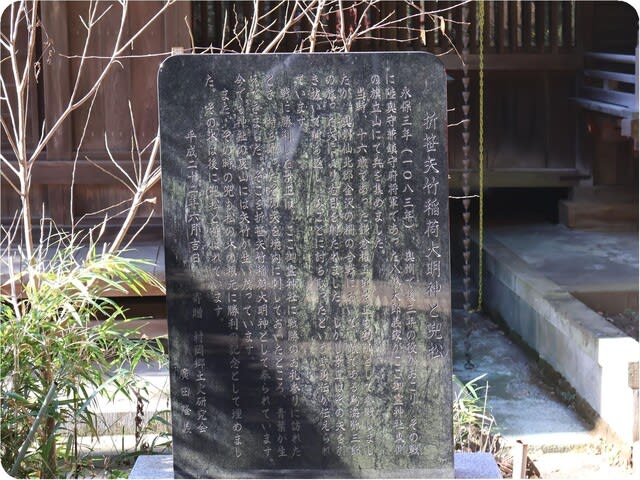

厚木基地側に、案内板「遊具26番」があったので行ってみました。

取り敢えず、案内板を撮ってみました。

案内板には、「着陸態勢わたり ユラユラロープに上り、進みます。」と出ていました。

遊具「着陸態勢わたり」を撮ってみました。

厚木基地に、航空機が留まっていたのでアップで撮ってみました。

森の奥に、ご覧のような遊具が見えたので行ってみました。

途中に、イヌシデ(犬四手)のような木があったのでアップで撮ってみました。

遊具に着いたので撮ってみましたが、ロープに捉まって滑車で滑り下りるような遊具でした。

奥に、案内板「遊具22番」があったので行ってみました。

案内板には、「二人の対立すべり ロープにつかまって滑車ですべり降りる。」と出ていました。

折角なので、反対側から遊具を撮ってみました。

基地の境界近くに、ご覧のような桜が咲いていたので撮ってみました。

ついでに、倍率を上げて撮ってみました。

「やまと冒険の森」の奥に着いたので、入り口に戻ることにしました。

入り口に戻って来ると、「大下さくら橋」の脇に花桃(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

<引地川>

「大下さくら橋」に戻って来たので、途中から橋の下に流れている引地川に行ってみました。

石段を下りていると、正面に大きな桜が見えたのでアップで撮ってみました。

「大下さくら橋」の下の道路に出たので、桜をアップで撮ってみました。

橋の下に、花桃(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

大きな桜の木は、大和市環境管理センターの入口(閉鎖中)の横にありました。

取り敢えず、花桃を見に「大下さくら橋」の下に行ってみました。

引地川に、ご覧のような「飛び石橋」があったので近くに行ってみました。

対岸に見える花桃を倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、「飛び石橋」をアップで撮ってみました。

「飛び石橋」を渡って対岸に行こうと思ったのですが、落ちたらやばいので渡るのは諦めました。

折角なので、引地川の下流を撮ってみました。

道路に戻って下流に行くと、大和市環境管理センターに行ける橋があったので渡ってみました。

環境管理センターは、一般廃棄物・粗大ごみ処理施設です。

環境管理センターの管理棟「柳橋ふれあいプラザ」が見えたので撮ってみました。

引地川脇の遊歩道を歩いて、引地川の上流に行ってみました。

引地川にカラシナ(芥子菜?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

遊歩道を暫く歩くと、上流に「飛び石橋」が見えたので撮ってみました。

折角なので、カラシナをアップで撮ってみました。

「飛び石橋」をアップで撮ってみました。

飛び石の間隔が広かったので「飛び石橋」に挑戦しなくて正解でした。。

取り敢えず、右側の土手の斜面にあった花桃を撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

ここからは、「大下さくら橋」の下を通って、厚木街道(県道40号線)に出て帰りました。

今回の「大和:引地台公園~『遊びの森』の桜」は、桜は散り始めていましたが、素晴らしい桜が楽しめたので満足しています。

引地台公園では、桜の他に花壇のビオラ・チューリップや花桃が楽しめたので良かったです。

只、久しぶりに行った「やまと冒険の森」では、フィールドアスレチックの遊具が殆どなくなっていました。

遊具のメンテナンスには多くの手間が掛かるので、公立でフィールドアスレチックを管理・運営するのは難しいのですね!

尚、万歩計は、それなりに歩いたので15,000歩を超えていました。