この所、週末は植木の手入れなどがあって結構忙しくあまり出かけることが出来ませんでしたが、会社から歩いて行けるところに「新宿歴史博物館」があって常設展示室が面白そうなので行ってみることにしました。

常設展示室には、石器時代から江戸時代の出土品の展示、内藤新宿の模型、新宿を中心とした歴史や生活文化の様子、戦前・戦後の新宿の移り変り等が見学できレトロ調な雰囲気もあって結構楽しめます。

<市谷亀岡八幡宮>

市谷亀岡八幡宮は、外堀通りが靖国通りと別れる少し手前の市谷八幡町にあります。JR市谷駅からだと市谷見附の交差点を渡って防衛省の方へ進むと直ぐに喫茶店(TurrY's COFFEE?)がありその脇に市谷亀岡八幡宮の階段があります。

<茶ノ木稲荷神社>

階段の途中にある茶ノ木稲荷神社に先ずお参りします。案内版によると、市谷亀岡八幡宮の現在の境内は1200年以上も前に弘法大師が開山した稲嶺山(いなりやま)で、江戸の初期に亀岡八幡宮が遷って来るまで茶ノ木稲荷神社がこの山の本社だったらしいです。

<銅鳥居>

文化元年(1804)12月建立の銅製明神型鳥居で新宿区内に現存する唯一の銅製鳥居だそうです。

<市谷亀岡八幡宮>

市谷亀岡八幡宮は、太田道灌が文明11年(1479)、江戸城築城の際に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を祀ったもので、「鶴岡」に対して亀岡八幡宮と名づけたらしいです。

大田道灌が奉納したという、軍配団扇(ぐんばいうちわ)が保存してあるらしいのですが見学することはできませんした。

<力石(ちからいし)>

祭礼の時などに村人が力くらべをした石を奉納したものらしいです。ご覧の用に7個の石がありました。石には、石の重さや奉納した者が記されていました。

<70貫の石>

これが一番重そうな石で70貫(262.5㎏)もありました。これから市谷亀岡八幡宮を後に、防衛省の前を通って新宿歴史博物館に向かいます。

<防衛省>

防衛省と言えば昭和45年(1970)に三島由紀夫割腹の舞台となったところですが中に入ったことはありません。防衛省見学ツアーがあると聞いたことがあるので次の機会には行って見たいと思います。

尚、三島由紀夫の本は昔何冊か読んだことがありますが耽美主義者の印象しか覚えていません。

<新宿歴史博物館>

新宿歴史博物館は靖国通りと新宿通りに挟まれた新宿区三栄町にありますが、外堀通りから三栄通りを入って来たので防衛省から20分位かかってしまいました(パンフには都営新宿線曙橋から徒歩8分、丸ノ内線四谷三丁目から徒歩8分、四ツ谷駅から徒歩10分と出ていました)。

右側が新宿歴史博物館ですが、この道からは防衛省の電波塔(?)が東京スカイツリーのように聳えています。

<四谷見附橋の高欄>

新宿歴史博物館の入口にありました。大正2年(1913)10月に開通した四谷見附橋の欄干の一部です。この橋がかかるまでは四谷見附は江戸城防備のため甲州街道から麹町方面には直進することが出来なかったみたいです。観覧料300円を払って中に入ります。又、写真は決められてところしか撮ることが出来ません。

<江戸時代の店蔵>

中に入ることは出来ますが上がるは当然できません。

<東京市電5000形>

懐かしいですね運転席に入ってハンドル等を動かすことはできます。

<昭和10年頃の文化住宅>

中央にある玄関を入ると茶の間(4.5畳)とその奥に居間(8畳)があり、玄関脇には洋間の応接(6畳)がある文化住宅が流行っていたようです。又、洋間には主人のお客様しか入れなかったようです。

<茶の間の再現>

ちゃぶ台にはマグロとカツオの刺身、お稲荷さんと巻き物、キュウリ漬け、ちまき(?)がありこの時代としては結構豪華な夕食ですよ!

<台所の再現>

昔は冷蔵庫もなかったのでトマトやキュウリなどの野菜は水で冷やしていました。

<洋間の再現>

中央に置いてある蓄音機(レコードプレーヤーですが、蓄音機と言う名前しか思い出せませんが…)が自動で回りだしますよ!

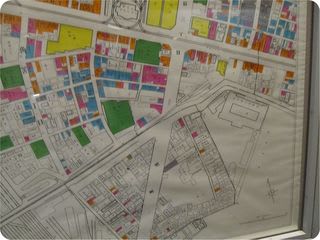

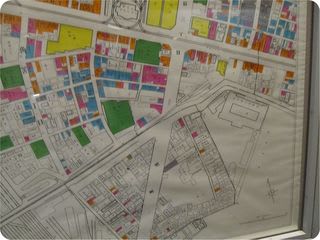

<新宿盛り場地図>

この地図は昭和10年頃の新宿の盛り場を再現したもので、昔から建っていたお店が今もあるのでその対比が面白いですよ! 例えば、伊勢丹、三越、武蔵館、高野フルーツパーラーなどはそんな昔からあったとは驚きました。

更に、驚いたのが京王電車(現、京王電鉄)が新宿三丁目まで伸びていてホームがあった言うことでした。その場所を調べたら京王電鉄の登記上の本店がある所(新宿区新宿三丁目1番24号)と一致しました。

新宿盛り場地図をもっと調べたかったのですがあまり長居をするも出来なかったので早々に引き揚げました。運良く売店で新宿盛り場地図を売っていたので今後の楽しみのために地図は購入しました。

16時頃に新宿歴史博物館を出ましたが、立ちっぱなしだったのと喉もカラカラだったので新宿三丁目の居酒屋チェーン店で一杯遣って帰りました。新宿歴史博物館は結構楽しめましたよ!

常設展示室には、石器時代から江戸時代の出土品の展示、内藤新宿の模型、新宿を中心とした歴史や生活文化の様子、戦前・戦後の新宿の移り変り等が見学できレトロ調な雰囲気もあって結構楽しめます。

<市谷亀岡八幡宮>

市谷亀岡八幡宮は、外堀通りが靖国通りと別れる少し手前の市谷八幡町にあります。JR市谷駅からだと市谷見附の交差点を渡って防衛省の方へ進むと直ぐに喫茶店(TurrY's COFFEE?)がありその脇に市谷亀岡八幡宮の階段があります。

<茶ノ木稲荷神社>

階段の途中にある茶ノ木稲荷神社に先ずお参りします。案内版によると、市谷亀岡八幡宮の現在の境内は1200年以上も前に弘法大師が開山した稲嶺山(いなりやま)で、江戸の初期に亀岡八幡宮が遷って来るまで茶ノ木稲荷神社がこの山の本社だったらしいです。

<銅鳥居>

文化元年(1804)12月建立の銅製明神型鳥居で新宿区内に現存する唯一の銅製鳥居だそうです。

<市谷亀岡八幡宮>

市谷亀岡八幡宮は、太田道灌が文明11年(1479)、江戸城築城の際に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を祀ったもので、「鶴岡」に対して亀岡八幡宮と名づけたらしいです。

大田道灌が奉納したという、軍配団扇(ぐんばいうちわ)が保存してあるらしいのですが見学することはできませんした。

<力石(ちからいし)>

祭礼の時などに村人が力くらべをした石を奉納したものらしいです。ご覧の用に7個の石がありました。石には、石の重さや奉納した者が記されていました。

<70貫の石>

これが一番重そうな石で70貫(262.5㎏)もありました。これから市谷亀岡八幡宮を後に、防衛省の前を通って新宿歴史博物館に向かいます。

<防衛省>

防衛省と言えば昭和45年(1970)に三島由紀夫割腹の舞台となったところですが中に入ったことはありません。防衛省見学ツアーがあると聞いたことがあるので次の機会には行って見たいと思います。

尚、三島由紀夫の本は昔何冊か読んだことがありますが耽美主義者の印象しか覚えていません。

<新宿歴史博物館>

新宿歴史博物館は靖国通りと新宿通りに挟まれた新宿区三栄町にありますが、外堀通りから三栄通りを入って来たので防衛省から20分位かかってしまいました(パンフには都営新宿線曙橋から徒歩8分、丸ノ内線四谷三丁目から徒歩8分、四ツ谷駅から徒歩10分と出ていました)。

右側が新宿歴史博物館ですが、この道からは防衛省の電波塔(?)が東京スカイツリーのように聳えています。

<四谷見附橋の高欄>

新宿歴史博物館の入口にありました。大正2年(1913)10月に開通した四谷見附橋の欄干の一部です。この橋がかかるまでは四谷見附は江戸城防備のため甲州街道から麹町方面には直進することが出来なかったみたいです。観覧料300円を払って中に入ります。又、写真は決められてところしか撮ることが出来ません。

<江戸時代の店蔵>

中に入ることは出来ますが上がるは当然できません。

<東京市電5000形>

懐かしいですね運転席に入ってハンドル等を動かすことはできます。

<昭和10年頃の文化住宅>

中央にある玄関を入ると茶の間(4.5畳)とその奥に居間(8畳)があり、玄関脇には洋間の応接(6畳)がある文化住宅が流行っていたようです。又、洋間には主人のお客様しか入れなかったようです。

<茶の間の再現>

ちゃぶ台にはマグロとカツオの刺身、お稲荷さんと巻き物、キュウリ漬け、ちまき(?)がありこの時代としては結構豪華な夕食ですよ!

<台所の再現>

昔は冷蔵庫もなかったのでトマトやキュウリなどの野菜は水で冷やしていました。

<洋間の再現>

中央に置いてある蓄音機(レコードプレーヤーですが、蓄音機と言う名前しか思い出せませんが…)が自動で回りだしますよ!

<新宿盛り場地図>

この地図は昭和10年頃の新宿の盛り場を再現したもので、昔から建っていたお店が今もあるのでその対比が面白いですよ! 例えば、伊勢丹、三越、武蔵館、高野フルーツパーラーなどはそんな昔からあったとは驚きました。

更に、驚いたのが京王電車(現、京王電鉄)が新宿三丁目まで伸びていてホームがあった言うことでした。その場所を調べたら京王電鉄の登記上の本店がある所(新宿区新宿三丁目1番24号)と一致しました。

新宿盛り場地図をもっと調べたかったのですがあまり長居をするも出来なかったので早々に引き揚げました。運良く売店で新宿盛り場地図を売っていたので今後の楽しみのために地図は購入しました。

16時頃に新宿歴史博物館を出ましたが、立ちっぱなしだったのと喉もカラカラだったので新宿三丁目の居酒屋チェーン店で一杯遣って帰りました。新宿歴史博物館は結構楽しめましたよ!