3月9日(土)は、テレビ東京「出没!アド街ック天国」で高座渋谷を放映(3/23)すると聞いたので、久しぶりに「花のお寺 常泉寺」に行ってみました。

前回は、2021年3月の「引地川の千本桜(2021)」で訪れているので3年ぶりになります。

<複合施設:IKOZA(イコーザ)>

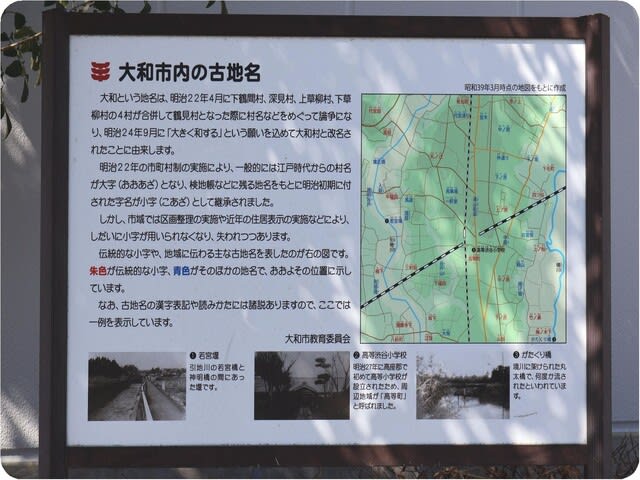

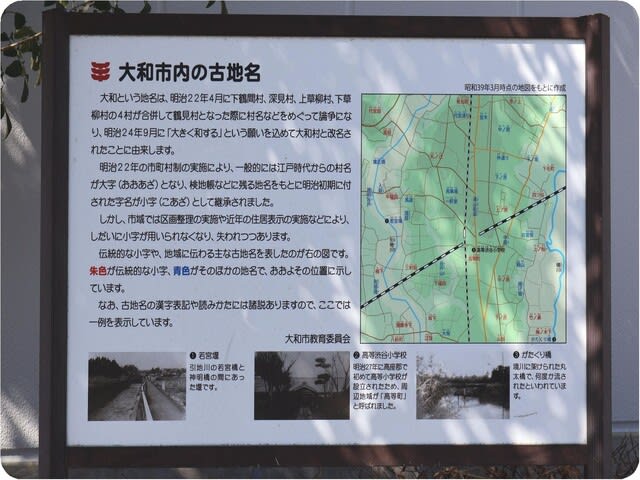

高座渋谷駅西口で降りると、スーパーの出口近くに、案内板「大和市内の古地名」があったので撮ってみました。

案内板に依ると、大和という地名は、明治22年4月の村合併(下鶴間村、深見村、上草柳村、下草柳村)に際して村名で大論争になり、明治24年9月に「大きく和する」と云う願いを込めて大和村になったのが由来みたいです。

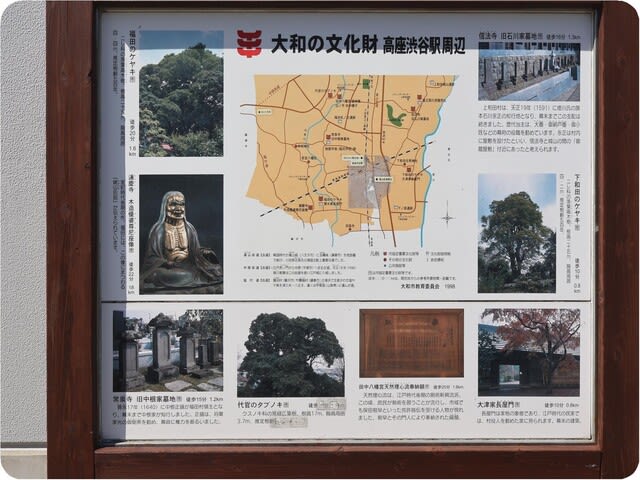

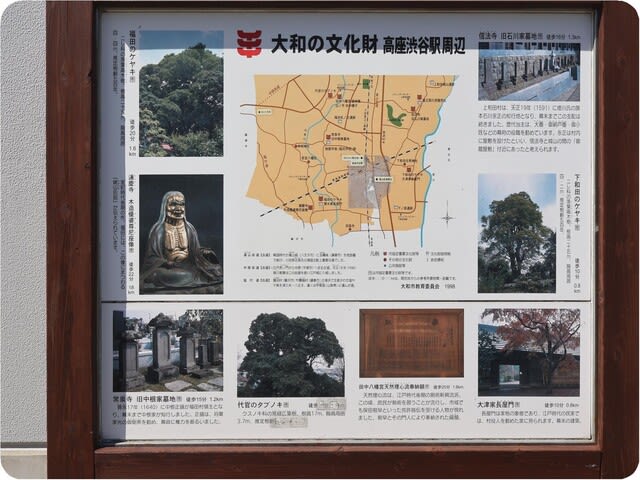

近くに、案内板「大和の文化財:高座渋谷駅周辺」があったので撮ってみました。

これから行く常泉寺(旧中根家墓地)も左下に載っていました。

渋谷学習センターの1階に、ピンク色のハチ公像があるので見に行ってみました。

忠犬ハチ犬を題材にデコレーション製作したことからデコレーション忠犬ハチ犬、通称「デコハチ公」と呼ばれいます。

折角なので、正面からアップで撮ってみました。

IKOZAを後に、バス道路を歩いて常泉寺に向いました。

<常泉寺に向かう>

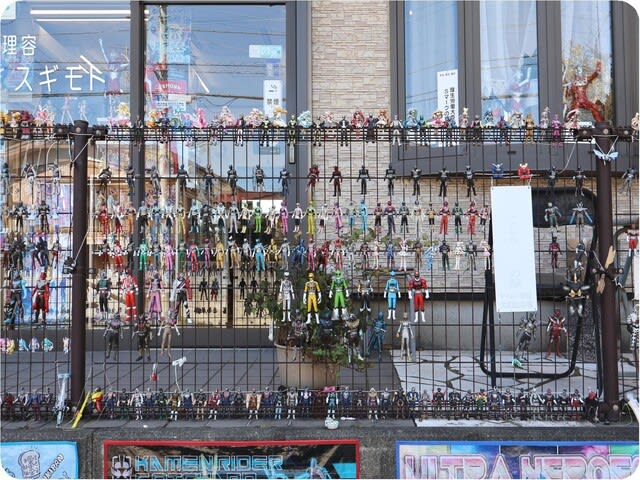

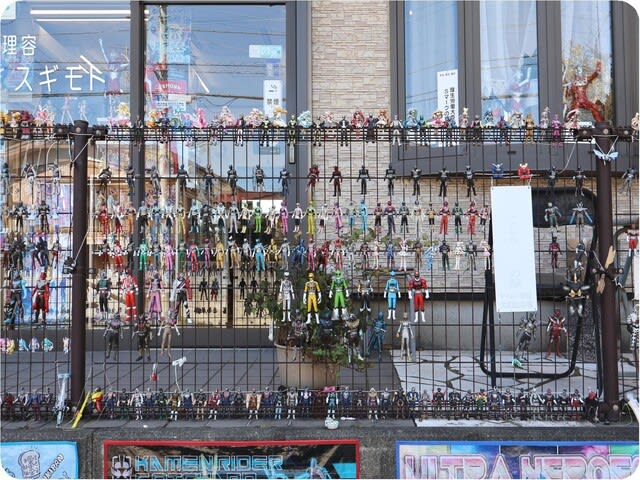

バス道路にある信号「常泉寺東側」を左(西)に曲って、暫く歩くと「理容スギモト」がありました。

駐車場の後に、フィギュアと映画ポスター(?)があったので撮ってみました。

折角なので、フィギュアを倍率を上げて撮らせて頂きました。

「理容スギモト」を後に、坂道を下っていると富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

電柱に邪魔されているので、インスタ映えする写真は撮れませんでした。

先に行って富士山を撮ってみましたが、やはり映える写真は撮れませんでした。

先に行くと、素晴らしいボケ(木瓜)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

<常泉寺:参道>

常泉寺の参道の入り口に着いたので、石碑と案内板「常泉寺境内の文化財」を撮ってみました。

取り敢えず、石碑「常泉禅寺」をアップで撮ってみました。

ついでに、案内板「常泉寺境内の文化財」を撮ってみました。

常泉寺は、文禄初年(1590年前後)に創建された曹洞宗のお寺で、開山は朝厳存夙(ちょうがんそんしゅく)、開基は関水和泉(せきみずいずみ)とされています。

背後に富士山が見えたので撮ってみました。

参道脇に咲いているミツマタ(三椏)を眺めながら不老門に向いました。

取り敢えず、三椏をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

参道左側の上の方に、おかめ桜(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

参道の先に行くと、三椏が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

ついでに、度アップで撮ってみました。

参道の先に行くと、観音様(?)が彫られた石があったので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

三椏を眺めながら参道の先に行ってみました。

取り敢えず、三椏をアップで撮ってみました。

オレンジ色の三椏が咲いていたのでアップで撮ってみました。

参道の左側に、アセビ(馬酔木)が咲いていたので撮ってみました。

馬酔木をアップで撮ってみましたが、花色が黒っぽいので葉と同化してハッキリ撮れません。

先に行くと、素晴らしい三椏が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

不老門の手前に着くと、石碑「かながわ花の名所百選 花のお寺 常泉寺」があったので撮ってみました。

尚、平成6年(1994)に選定された「花の名所百選」では、常泉寺の花は三椏が登録されています。

近くに、馬酔木が咲いていたのでアップで撮ってみました。

不老門に着いたので撮ってみました。

取り敢えず、不老門の軒下をアップで撮ってみました。

<常泉寺:境内>

不老門をくぐると、奥に本堂が見えたのでアップで撮ってみました。

受付が閉まっていたので、拝観料(300円)は本堂の右手の寺務所で払います。

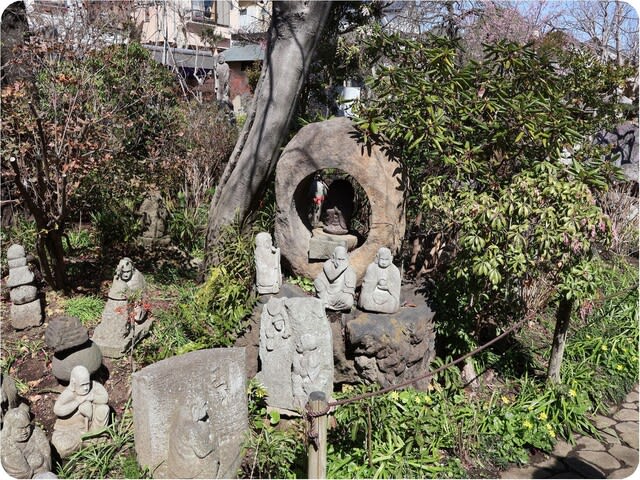

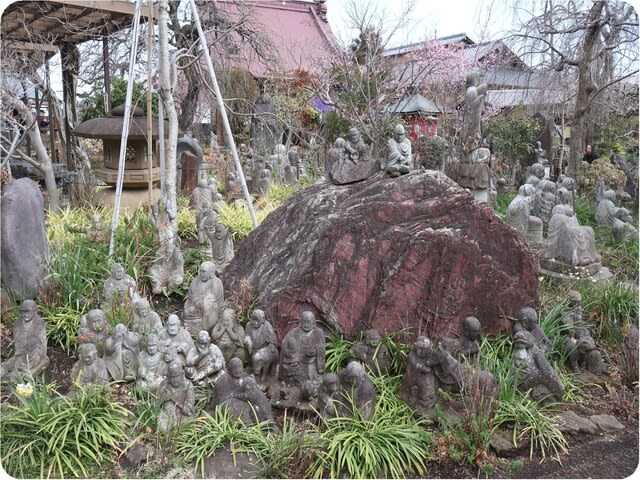

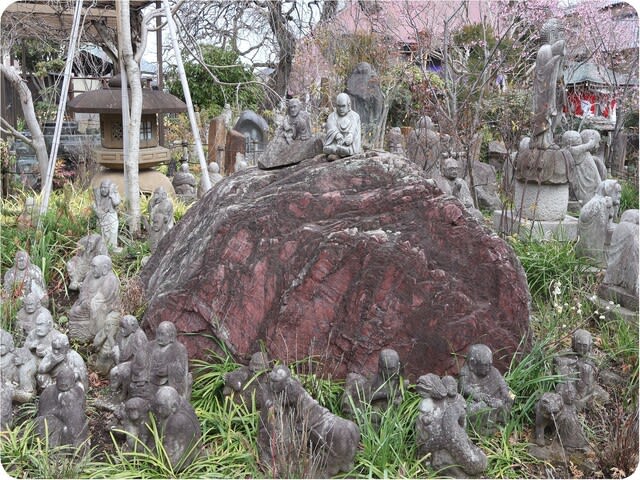

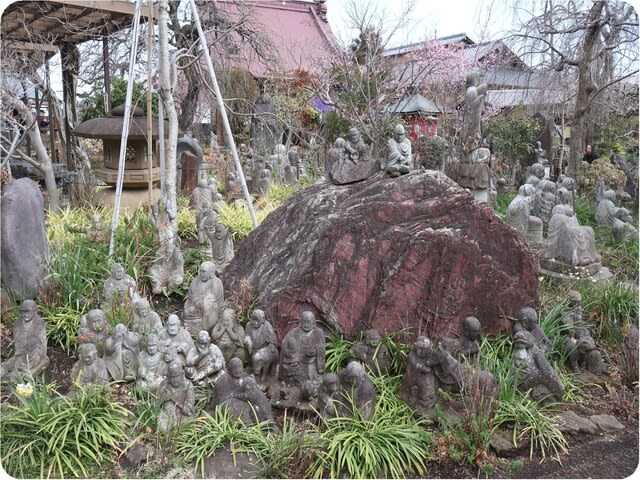

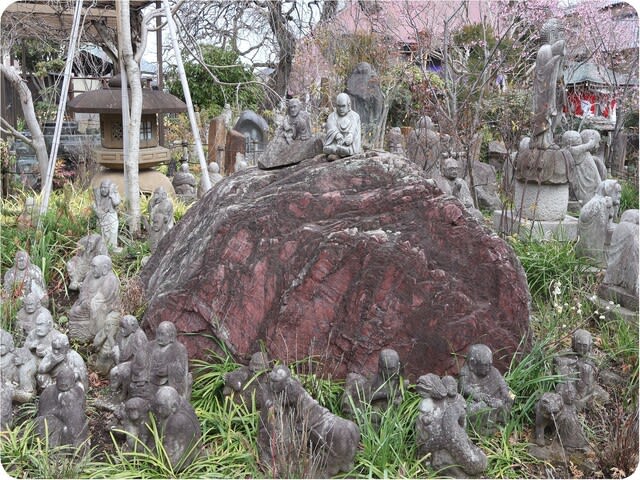

通路の左側に、ご覧のような羅漢様がいたので撮ってみました。

奥の方に、未だ咲いていませんが枝垂れ桜(?)があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を眺めながら通路の先に行ってみました。

石碑「桃蹊学舎跡」があったので撮ってみました。

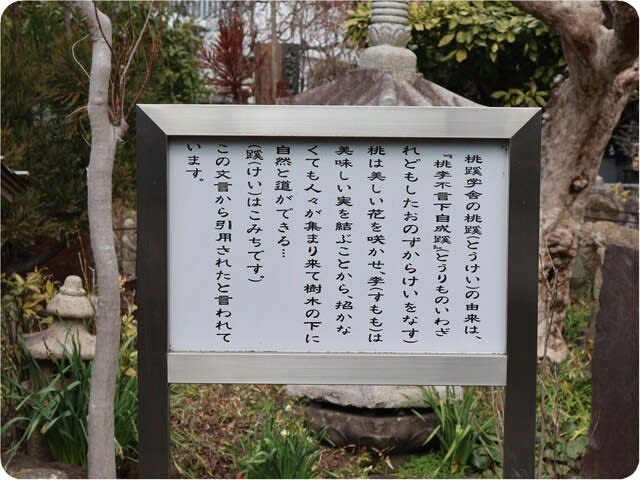

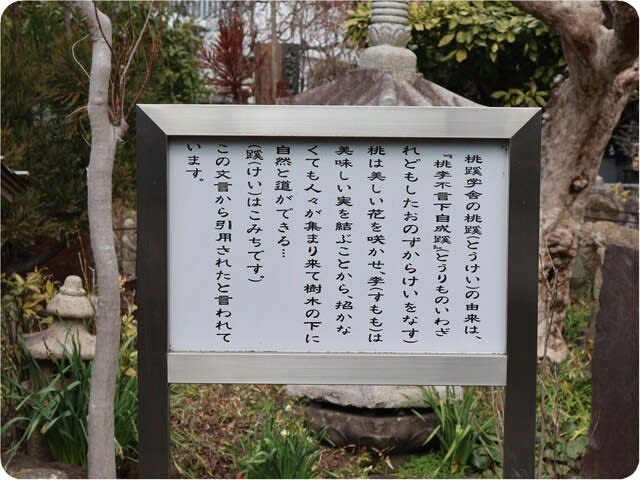

右側に、桃蹊(とうけい)の由来があったので撮ってみました。

『桃李不言下自成蹊』(桃は美しい花を咲かせ、李は美味しい実を結ぶことから、招かなくても人々が集まり来て樹木の下に自然と蹊ができる)から引用されたと云われています。

手前に、「平城の童子 せんとくん」がいたので撮ってみました。

折角なので、「平城の童子 せんとくん」を倍率を上げて撮ってみました。

「結びの輪」をくぐると「縁結びの菩薩」があるので行ってみました。

取り敢えず、「縁結びの菩薩」を撮ってみました。

通路に戻ると本堂が見えたので撮ってみました。

先に行って本堂をアップで撮ってみました。

足元に、仏足石があったので撮ってみました。

本堂の前に遣って来たのでお参りすることにしました。

お参りしてから扁額「常泉寺」を撮ってみました。

<境内散策路>

本堂の左手前に、高祖道元禅師像が立っていたので撮ってみました。

奥に、おかめ桜(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

羅漢様の上に、ご覧のような香港満天星躑躅(ホンコンドウダンツツジ?)が咲いていたので撮ってみました。

取り敢えず、満天星躑躅をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

散策路の先に行くと、水琴窟があったので撮ってみました。

水琴窟の案内板には、「頬杖をついている河童さまのそばで静かに耳をすませてください。~水はかけないでそのまま静かにお聴き下さい。」と出ていました。

河童の近くに行ってみましたが、妙音は聴こえませんでした。

散策路の先に行くと、「ねんね地蔵」があったので撮ってみました。

右側に手前に、老鴉柿(ろうあがき)の名札がある柿が生っていました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

取り敢えず、「ねんね地蔵」を撮ってみました。

「ねんね地蔵」の後に、三椏が咲いていたので見に行ってみました。

折角なので、三椏をアップで撮ってみました。

「ねんね地蔵」を倍率を上げて撮ってみました。

隣に、「子そだて観音」が祀られていたので撮ってみました。

又、「交通安全緑光地蔵」が祀られていたので撮ってみました。

隣には、赤ちゃんを抱いているお地蔵様がいる地蔵堂がありました。

取り敢えず、お地蔵様をアップで撮ってみました。

別角度からお地蔵様を倍率を上げて撮ってみました。

地蔵堂の前に、合掌している小坊主がいたのでアップで撮ってみました。

先に行くと、六地蔵が祀られていたので撮ってみました。

ご覧のような庚申塚があったのでアップで撮ってみました。

隣に、白山堂があったので撮ってみましたが、詳しいことは分かりません。

<境内散策路:一木の道>

境内散策路の「一木の道」の入口があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

可愛らしい双体道祖神があったので撮ってみました。

散策路に、素晴らしい馬酔木が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

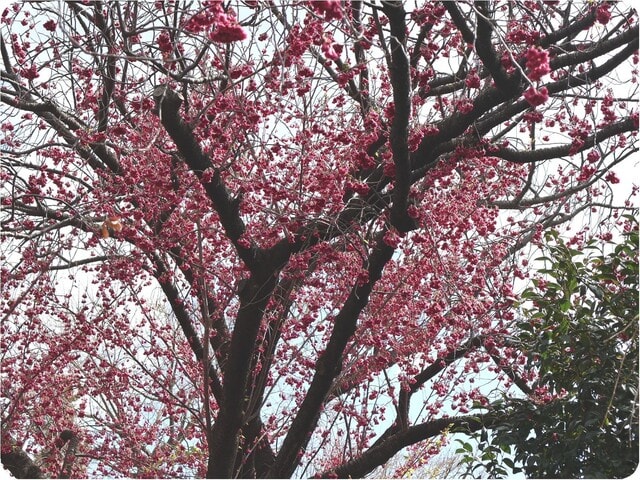

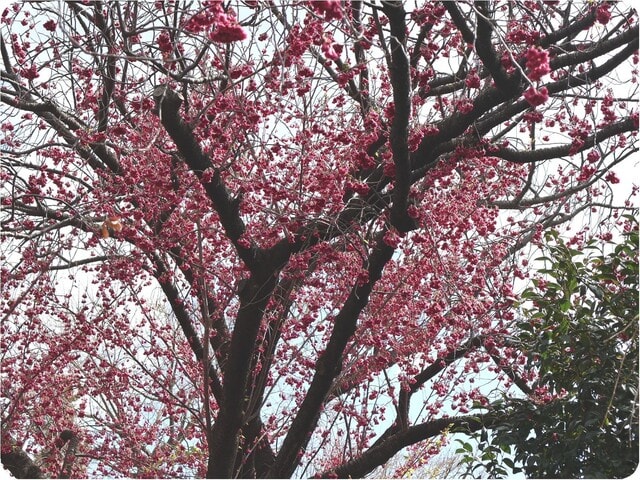

河津桜(?)が咲いていたので逆光ですがアップで撮ってみました。

落ちた椿の花の奥に、双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

大きな福狸の後姿が見えたので撮ってみました。

ご覧のような双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

散策路の先に行くと、咲き始めたオレンジ色の三椏があったので倍率を上げて撮ってみました。

又、黄色の三椏が咲いていたので撮ってみました。

散策路の先に行くと、おかめ桜(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

「一木の道」の端に遣って来ると、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、素晴らしい富士山を倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような散策路を戻って、「一木の道」の出口に向いました。

散策路に、いろんな双体道祖神があったので撮ってみました。

ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

抱擁(?)している双体道祖神があったので撮ってみました。

何か書いている河童がいたので撮ってみました。

ここにも馬酔木が咲いていたのでアップで撮ってみました。

福狸の正面に遣って来たのでアップで撮ってみました。

黄色の三椏があったのでアップ撮ってみました。

又、馬酔木が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

道祖神の後に、沈丁花が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

<境内散策路>

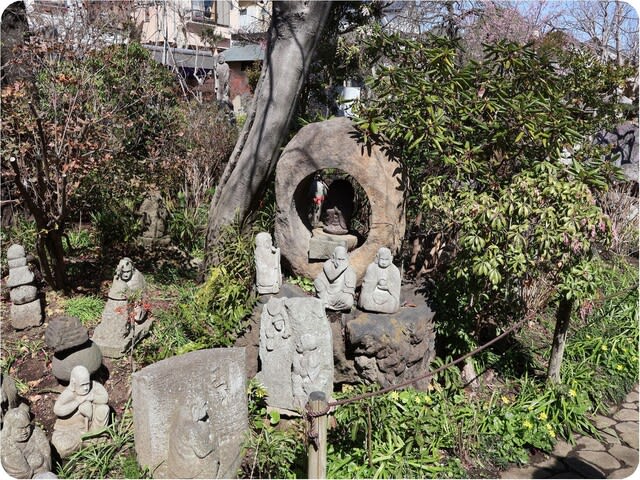

「一本の道」から境内散策路に戻ると、目の前に羅漢様がいたので撮ってみました。

背後に、ヒカンザクラ(緋寒桜)が咲いていたので撮ってみました。

逆光だったのですがアップで撮ってみました。

ついでに、別角度から緋寒桜を撮ってみました。

散策路脇に、河童七福神が祀られていたのでアップで撮ってみました。

河童七福神の鳥居に、ご覧のようなヤモリ(屋守?)がいたので撮ってみました。

大きな石の周りにも羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

境内散策路の脇に、ご覧のようなシダ(羊歯?)があったので撮ってみました。

いろんな色の葉っぱをアップで撮ってみました。

「おかめ桜」の近くに戻って来たのでアップで撮ってみました。

先に行くと、河童と相撲を撮っている羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

<境内通路>

境内通路に戻って来たので、河童を撮ってみました。

不老門に向っていると、ホオズキ(鬼灯?)を持っている羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

又、ご覧のような双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

双体道祖神に前に、不気味な物(河童のミイラ?)があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を撮って不老門に向いました。

不老門をくぐったので、振り返ってアップで撮ってみました。

不老門の近くに、若葉と花が付いている馬酔木があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、若葉と花を個別に撮ってみました。

参道に遣って来ると、参道脇に素晴らしい三椏が咲いていました。

取り敢えず、近くに行って三椏を撮ってみました。

手前に咲いていた三椏をアップで撮ってみました。

未だ花が開いていない三椏があったので倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような三椏があったので度アップで撮ってみました。

常泉寺を後に、昼食が食べられそうなお店を探しながら千本桜商店会に行ってみました。

昼間から遣っているお店はありませんが、バス停「千本桜商店街」に着くとバスを待っている人達がいました。

このバスは、大和市コミュニティバス「のろっと」で、1本/時間しか走っていません(運が良かったです)。

大和駅までは約30分掛かりますが、運賃が100円と安いので乗ることにしました。

大和駅に着いたので、駅前で飲みながら昼食を食べて帰りました。

今回の「花のお寺 常泉寺」は、「春の三椏」のシーズンだったので、素晴らしい三椏を楽しむことが出来ました。

更に、三椏の他に、馬酔木・桜などが楽しめたので良かったです。

又、可愛らしい双体道祖神や素晴らしい富士山が拝めたので満足しています。

尚、万歩計は、大して歩いていないので10,000歩を超える程度でした。

前回は、2021年3月の「引地川の千本桜(2021)」で訪れているので3年ぶりになります。

<複合施設:IKOZA(イコーザ)>

高座渋谷駅西口で降りると、スーパーの出口近くに、案内板「大和市内の古地名」があったので撮ってみました。

案内板に依ると、大和という地名は、明治22年4月の村合併(下鶴間村、深見村、上草柳村、下草柳村)に際して村名で大論争になり、明治24年9月に「大きく和する」と云う願いを込めて大和村になったのが由来みたいです。

近くに、案内板「大和の文化財:高座渋谷駅周辺」があったので撮ってみました。

これから行く常泉寺(旧中根家墓地)も左下に載っていました。

渋谷学習センターの1階に、ピンク色のハチ公像があるので見に行ってみました。

忠犬ハチ犬を題材にデコレーション製作したことからデコレーション忠犬ハチ犬、通称「デコハチ公」と呼ばれいます。

折角なので、正面からアップで撮ってみました。

IKOZAを後に、バス道路を歩いて常泉寺に向いました。

<常泉寺に向かう>

バス道路にある信号「常泉寺東側」を左(西)に曲って、暫く歩くと「理容スギモト」がありました。

駐車場の後に、フィギュアと映画ポスター(?)があったので撮ってみました。

折角なので、フィギュアを倍率を上げて撮らせて頂きました。

「理容スギモト」を後に、坂道を下っていると富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

電柱に邪魔されているので、インスタ映えする写真は撮れませんでした。

先に行って富士山を撮ってみましたが、やはり映える写真は撮れませんでした。

先に行くと、素晴らしいボケ(木瓜)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

<常泉寺:参道>

常泉寺の参道の入り口に着いたので、石碑と案内板「常泉寺境内の文化財」を撮ってみました。

取り敢えず、石碑「常泉禅寺」をアップで撮ってみました。

ついでに、案内板「常泉寺境内の文化財」を撮ってみました。

常泉寺は、文禄初年(1590年前後)に創建された曹洞宗のお寺で、開山は朝厳存夙(ちょうがんそんしゅく)、開基は関水和泉(せきみずいずみ)とされています。

背後に富士山が見えたので撮ってみました。

参道脇に咲いているミツマタ(三椏)を眺めながら不老門に向いました。

取り敢えず、三椏をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

参道左側の上の方に、おかめ桜(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

参道の先に行くと、三椏が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

ついでに、度アップで撮ってみました。

参道の先に行くと、観音様(?)が彫られた石があったので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

三椏を眺めながら参道の先に行ってみました。

取り敢えず、三椏をアップで撮ってみました。

オレンジ色の三椏が咲いていたのでアップで撮ってみました。

参道の左側に、アセビ(馬酔木)が咲いていたので撮ってみました。

馬酔木をアップで撮ってみましたが、花色が黒っぽいので葉と同化してハッキリ撮れません。

先に行くと、素晴らしい三椏が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

不老門の手前に着くと、石碑「かながわ花の名所百選 花のお寺 常泉寺」があったので撮ってみました。

尚、平成6年(1994)に選定された「花の名所百選」では、常泉寺の花は三椏が登録されています。

近くに、馬酔木が咲いていたのでアップで撮ってみました。

不老門に着いたので撮ってみました。

取り敢えず、不老門の軒下をアップで撮ってみました。

<常泉寺:境内>

不老門をくぐると、奥に本堂が見えたのでアップで撮ってみました。

受付が閉まっていたので、拝観料(300円)は本堂の右手の寺務所で払います。

通路の左側に、ご覧のような羅漢様がいたので撮ってみました。

奥の方に、未だ咲いていませんが枝垂れ桜(?)があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を眺めながら通路の先に行ってみました。

石碑「桃蹊学舎跡」があったので撮ってみました。

右側に、桃蹊(とうけい)の由来があったので撮ってみました。

『桃李不言下自成蹊』(桃は美しい花を咲かせ、李は美味しい実を結ぶことから、招かなくても人々が集まり来て樹木の下に自然と蹊ができる)から引用されたと云われています。

手前に、「平城の童子 せんとくん」がいたので撮ってみました。

折角なので、「平城の童子 せんとくん」を倍率を上げて撮ってみました。

「結びの輪」をくぐると「縁結びの菩薩」があるので行ってみました。

取り敢えず、「縁結びの菩薩」を撮ってみました。

通路に戻ると本堂が見えたので撮ってみました。

先に行って本堂をアップで撮ってみました。

足元に、仏足石があったので撮ってみました。

本堂の前に遣って来たのでお参りすることにしました。

お参りしてから扁額「常泉寺」を撮ってみました。

<境内散策路>

本堂の左手前に、高祖道元禅師像が立っていたので撮ってみました。

奥に、おかめ桜(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、近くに行ってアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

羅漢様の上に、ご覧のような香港満天星躑躅(ホンコンドウダンツツジ?)が咲いていたので撮ってみました。

取り敢えず、満天星躑躅をアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

散策路の先に行くと、水琴窟があったので撮ってみました。

水琴窟の案内板には、「頬杖をついている河童さまのそばで静かに耳をすませてください。~水はかけないでそのまま静かにお聴き下さい。」と出ていました。

河童の近くに行ってみましたが、妙音は聴こえませんでした。

散策路の先に行くと、「ねんね地蔵」があったので撮ってみました。

右側に手前に、老鴉柿(ろうあがき)の名札がある柿が生っていました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

取り敢えず、「ねんね地蔵」を撮ってみました。

「ねんね地蔵」の後に、三椏が咲いていたので見に行ってみました。

折角なので、三椏をアップで撮ってみました。

「ねんね地蔵」を倍率を上げて撮ってみました。

隣に、「子そだて観音」が祀られていたので撮ってみました。

又、「交通安全緑光地蔵」が祀られていたので撮ってみました。

隣には、赤ちゃんを抱いているお地蔵様がいる地蔵堂がありました。

取り敢えず、お地蔵様をアップで撮ってみました。

別角度からお地蔵様を倍率を上げて撮ってみました。

地蔵堂の前に、合掌している小坊主がいたのでアップで撮ってみました。

先に行くと、六地蔵が祀られていたので撮ってみました。

ご覧のような庚申塚があったのでアップで撮ってみました。

隣に、白山堂があったので撮ってみましたが、詳しいことは分かりません。

<境内散策路:一木の道>

境内散策路の「一木の道」の入口があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

可愛らしい双体道祖神があったので撮ってみました。

散策路に、素晴らしい馬酔木が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

河津桜(?)が咲いていたので逆光ですがアップで撮ってみました。

落ちた椿の花の奥に、双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

大きな福狸の後姿が見えたので撮ってみました。

ご覧のような双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

散策路の先に行くと、咲き始めたオレンジ色の三椏があったので倍率を上げて撮ってみました。

又、黄色の三椏が咲いていたので撮ってみました。

散策路の先に行くと、おかめ桜(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

「一木の道」の端に遣って来ると、富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

折角なので、素晴らしい富士山を倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような散策路を戻って、「一木の道」の出口に向いました。

散策路に、いろんな双体道祖神があったので撮ってみました。

ご覧のような桜が咲いていたのでアップで撮ってみました。

抱擁(?)している双体道祖神があったので撮ってみました。

何か書いている河童がいたので撮ってみました。

ここにも馬酔木が咲いていたのでアップで撮ってみました。

福狸の正面に遣って来たのでアップで撮ってみました。

黄色の三椏があったのでアップ撮ってみました。

又、馬酔木が咲いていたので倍率を上げて撮ってみました。

道祖神の後に、沈丁花が咲いていたので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

<境内散策路>

「一本の道」から境内散策路に戻ると、目の前に羅漢様がいたので撮ってみました。

背後に、ヒカンザクラ(緋寒桜)が咲いていたので撮ってみました。

逆光だったのですがアップで撮ってみました。

ついでに、別角度から緋寒桜を撮ってみました。

散策路脇に、河童七福神が祀られていたのでアップで撮ってみました。

河童七福神の鳥居に、ご覧のようなヤモリ(屋守?)がいたので撮ってみました。

大きな石の周りにも羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

境内散策路の脇に、ご覧のようなシダ(羊歯?)があったので撮ってみました。

いろんな色の葉っぱをアップで撮ってみました。

「おかめ桜」の近くに戻って来たのでアップで撮ってみました。

先に行くと、河童と相撲を撮っている羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

<境内通路>

境内通路に戻って来たので、河童を撮ってみました。

不老門に向っていると、ホオズキ(鬼灯?)を持っている羅漢様がいたのでアップで撮ってみました。

又、ご覧のような双体道祖神があったのでアップで撮ってみました。

双体道祖神に前に、不気味な物(河童のミイラ?)があったのでアップで撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を撮って不老門に向いました。

不老門をくぐったので、振り返ってアップで撮ってみました。

不老門の近くに、若葉と花が付いている馬酔木があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、若葉と花を個別に撮ってみました。

参道に遣って来ると、参道脇に素晴らしい三椏が咲いていました。

取り敢えず、近くに行って三椏を撮ってみました。

手前に咲いていた三椏をアップで撮ってみました。

未だ花が開いていない三椏があったので倍率を上げて撮ってみました。

ご覧のような三椏があったので度アップで撮ってみました。

常泉寺を後に、昼食が食べられそうなお店を探しながら千本桜商店会に行ってみました。

昼間から遣っているお店はありませんが、バス停「千本桜商店街」に着くとバスを待っている人達がいました。

このバスは、大和市コミュニティバス「のろっと」で、1本/時間しか走っていません(運が良かったです)。

大和駅までは約30分掛かりますが、運賃が100円と安いので乗ることにしました。

大和駅に着いたので、駅前で飲みながら昼食を食べて帰りました。

今回の「花のお寺 常泉寺」は、「春の三椏」のシーズンだったので、素晴らしい三椏を楽しむことが出来ました。

更に、三椏の他に、馬酔木・桜などが楽しめたので良かったです。

又、可愛らしい双体道祖神や素晴らしい富士山が拝めたので満足しています。

尚、万歩計は、大して歩いていないので10,000歩を超える程度でした。