万葉薬用園から本園へ・・・。

赤塚植物園でもロウバイ(蝋梅)の開花が進みました。

通路を隔てた向かいにあるユキヤナギ(雪柳)の木には小さな白い花が咲いています。

本来は3月頃に咲く花ですが、数輪の気の早い花が咲きました。

ユキヤナギはバラ科の低木です。

野草の道のセツブンソウ(節分草)はまだ蕾のままです。

この日は節分でしたが、今年も節分に間に合いませんでした。

万葉薬用園から本園へ・・・。

赤塚植物園でもロウバイ(蝋梅)の開花が進みました。

通路を隔てた向かいにあるユキヤナギ(雪柳)の木には小さな白い花が咲いています。

本来は3月頃に咲く花ですが、数輪の気の早い花が咲きました。

ユキヤナギはバラ科の低木です。

野草の道のセツブンソウ(節分草)はまだ蕾のままです。

この日は節分でしたが、今年も節分に間に合いませんでした。

赤塚植物園の万葉薬用園です。

フクジュソウ(福寿草)の花が咲きそうです。

この日は小雨が降る生憎の天気でしたので花が開いておりませんが、天気の良かった前日(1日)には咲いていたそうです。

蕾の状態のフクジュソウも可愛らしいです。

セリバオウレン(芹葉黄連)の開花も進みました。

花全体が白いのが雄花・・・

中心部が緑色なのが両生花です。

雌花が咲くこともある様ですが、極端に数が少なく、今まで雌花を確認したことがありません。

両生花でも実(種子)が出来るので雌花が咲かなくても問題ないのでしょうね。

引き続き、長瀞にある宝登山です。

ろうばい園の他にも見どころが・・・。

マンサク(満作)の花も咲いています。

縮れた花びらが特徴です。

ろうばい園の少し下には梅百花園があります。

ウメ(梅)の花の見頃には、まだまだ早いですが、早咲きのヤエカンコウ(八重寒紅)が咲いていました。

眼下には長瀞、皆野、秩父の町並みが広がります。

その先には武甲山の姿が・・・。

セメント山とも呼ばれる石灰石の産地として有名です。

秩父鉄道では武甲山で採れた石灰石を運搬する貨物列車が走っています。

宝登山を訪れた後は秩父へ・・・。

影森駅の近くにある行きつけの蕎麦屋さん「いんなみ」で天せいろを堪能しました。

引き続き、宝登山のロウバイ(蝋梅)です。

山頂付近の「ろうばい園」には約3000本のロウバイが植えられております。

花に顔を近づけると良い香りがします。

ロウバイは漢字で「蝋梅」と書きますが、ウメ(梅)の仲間ではありません。

ウメはバラ科の樹木ですが、ロウバイは中国原産のロウバイ科の樹木です。

日本へは江戸時代に持ち込まれたそうです。

「西ろうばい園」を通って山頂へ・・・。

多くの人が登山とロウバイの花を目当てに訪れています。

山頂からの眺めはご覧の通り・・・。

ロウバイと秩父連山を望む絶景です。

引き続き、長瀞の宝登山です。

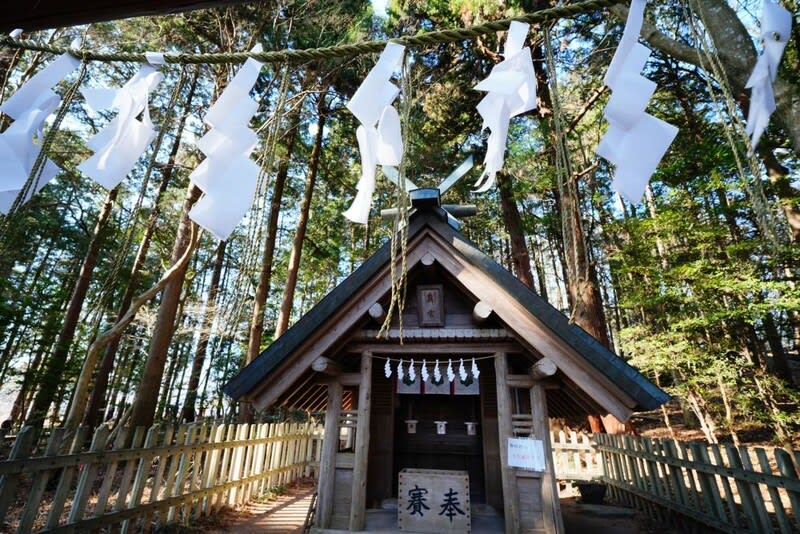

四季の丘を通り抜けて山頂へ向かうと宝登山神社の奥宮があります。

宝登山神社の歴史は古く1900年前に遡ります。

参拝して再び「ろうばい園」へ・・・。

山頂近くの「西ろうばい園」でもロウバイが見頃となっています。

斜面が黄色く染まります。

きれいです。

青空の下、黄色いロウバイの花が映えます。

ロウバイ(蝋梅)の花を見に長瀞にある宝登山へ行ってきました。

東武東上線で寄居まで行き、そこから秩父鉄道に乗り換えて長瀞へ・・・。

長瀞駅から無料の送迎バスで宝登山ロープウェイの山麓駅まで移動し、ロープウェイで山頂に登りました。

山頂付近には「ろうばい園」が広がります。

山頂駅近くの四季の丘のロウバイは見頃となっていました。

冬晴れの空の下、ロウバイがきれいです。

黄色い花が輝いています。

引き続き、先週日曜日(1月26日)の赤塚植物園です。

ニホンズイセン(日本水仙)が見頃となりました。

ニホンズイセンと言っても、地中海沿岸が原産の帰化植物なのです。

日本へは中国を経由して持ち込まれ、各地で野生化したそうです。

ロウバイ(蝋梅)の開花も進みました。

ミツマタ(三椏)には蕾が出来ています。

そろそろ帰ろうとしていると、甲高い鳴き声が・・・。

ワカケホンセイインコです。

ペットとして飼われていたものが逃げて野生化したインコです。