赤塚植物園でヤマユリ(山百合)の花が咲きました。

白い大きな花です。

背景がカラフルです。

バラ園のバラです。

再び咲き始めました。

バラ園の向かいの野草の道ではノカンゾウ(野萱草)の開花が進みました。

沢山咲いています。

そして、サクラの園では八重咲きのヤブカンゾウの開花が進みました。

赤塚植物園でヤマユリ(山百合)の花が咲きました。

白い大きな花です。

背景がカラフルです。

バラ園のバラです。

再び咲き始めました。

バラ園の向かいの野草の道ではノカンゾウ(野萱草)の開花が進みました。

沢山咲いています。

そして、サクラの園では八重咲きのヤブカンゾウの開花が進みました。

引き続き、一週間前(22日)の赤塚植物園です。

池の畔ではハンゲショウ(半夏生/半化粧)の花が見頃です。

初夏の水辺を彩る涼しげな風景です。

池の畔ではエゾミソハギ(蝦夷禊萩)の花が咲きました。

コバギボウシ(小葉擬宝珠)の花も咲きました。

オオシオカラトンボ(オス)の姿も・・・。

一方、バラ園の横ではモナルダの花が沢山咲いています。

モナルダは北米原産のシソ科の植物です。

和名はヤグルマハッカ(矢車薄荷)です。

サクラの園でもノカンゾウ(野萱草)の花が咲き始めました。

少し高いところに咲いています。

最後はカタバミ(酢漿草)の花です。

カタバミ科の植物で街中などでも見かける植物です。

葉や茎はシュウ酸塩を含んでおり、酸味があるそうです。

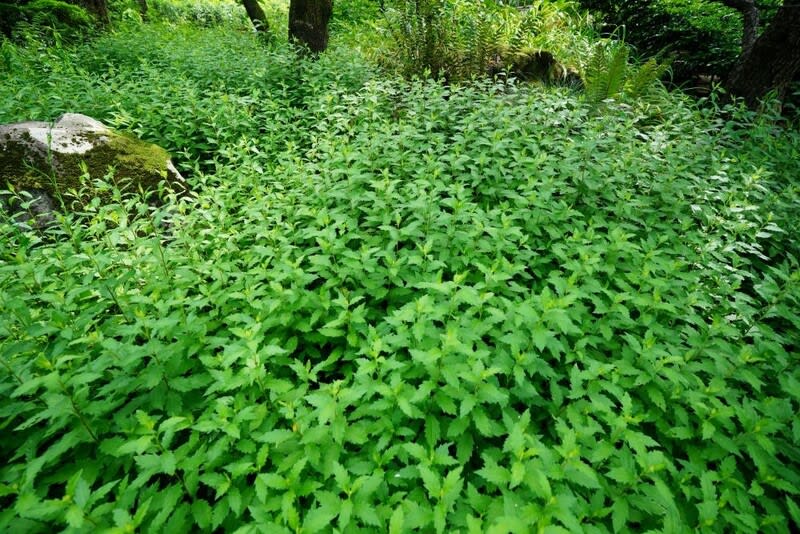

赤塚植物園の野草の道です。

ニッコウキスゲ(日光黄菅)が、まだ咲いています。

アジサイとのコラボです。

ツリガネニンジン(釣鐘人参)の花が咲きました。

名前の通り、釣鐘状の可愛らしい花です。

てっぺんに何かいます。

カミキリムシでしょうか?

その下ではハナクモがハチのような虫を食べています。

最後はケヤキ広場のアジサイ(紫陽花)です。

緑の中に青いアジサイがきれいです。

引き続き、土曜日(22日)の赤塚植物園です。

アベリアの花が咲き始めました。

その向かいにはノコンギク(野紺菊)の花が咲いていました。

秋に咲く花ですが、何を思ったのか1株だけ花が咲いていました。

上の写真の右側に飛んでいる虫が写り込んでいます。

ミズヒキ(水引き)の花も咲き始めました。

最後はムサシアブミ(武蔵鐙)の葉です。

大きな葉が対で伸びています。

その下には実が出来ています。

トウモロコシの様な実です。

秋になると真っ赤に色づきます。

実もユニークですが、春先に咲く花もユニークです。

引き続き、赤塚植物園の万葉薬用園です。

ゲンノショウコ(現の証拠)の開花が進みました。

その近くに子供のカマキリがいました。

超広角レンズの シグマ 17mm F4 DG DN で近寄ってみました。

レンズの先から数センチのところです。

近づきすぎたので逃げられてしまいました。

脅かしてごめんね!

続いてはイヌヌマトラノオ(犬沼虎の尾)です。

イヌヌマトラノオの花にも何かがいます。

ハナグモです。

こちらは Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM(ソニーAマウント)で撮影しました。

最短撮影距離は45cm ですが、カメラとレンズの間に接写リングを付けて撮影しました。

接写リングを付けることにより、最短撮影距離より被写体に近づくことが出来るのです。

元々、高性能のレンズですので接写リングを付けても、きれいに撮れます。

22日(土)の赤塚植物園です。

本園の南側の角にあるボタンクサギ(牡丹臭木)の蕾がきれいです。

ここのボタンクサギは去年は10月末まで花が咲いていました。(下の写真は2023.10.29に撮影しました)

万葉薬用園ではウマノスズクサ(馬の鈴草)の花が増えました。

ラッパの様なユニークな形の花は腐臭を発して、ハエを誘き寄せます。

臭いに誘われたハエがラッパ状の花の奥に入ることにより受粉します。

蕾もユニークです。

何かのキャラクターの様です。

ヤブカンゾウ(藪萱草)の花も咲き始めました。

ニッコウキスゲに代表されるユリ科ワスレグサ属の花ですが、八重咲きなのが特徴です。

最後は水色のアジサイ(紫陽花)です。

まだきれいです。

引き続き、見次公園のカルガモの親子です。

池から上がってきました。

暫くすると池に戻って行きます。

ヒナたちが次々にダイブして行きます。

池に戻って母ガモの後を付いていきます。

子ガモの行進です!

元気いっぱいです!

引き続き、先週日曜日(16日)の板橋区立見次公園です。

もう1つの家族も元気です。

前回(7日)には確認出来ませんでしたが、ヒナの数は8羽です。

5月30日には9羽でしたので、1羽だけしか減っておりません。

下の写真が5月30日の親子の姿です。

頑張って生き残っています。

かわいいですが、たくましいです!

16日(日)の見次公園です。

カルガモのヒナが池の畔で寛いでいます。

ヒナの数は5羽で前回と同じです。

順調に成長しています。

母ガモが優しく見守っています。

暫くすると池の戻って行きます。

再び、池の畔に・・・。

今度は歩き回っています。

元気ですね!

引き続き、16日(日)の出井の泉(でいのいずみ)公園です。

アジサイ(紫陽花)の花がきれいです!

住宅街の小さな児童公園ですが、この時期だけは別世界になります。

公園の周囲には約600株のアジサイ(紫陽花)が植えられています。

アジサイはボランティアの方々により大切に守られています。

出井の泉自体は暗渠(あんきょ)化されてしまいましたが、今でも水は湧き出ており手押しポンプにより汲み上げることが出来ます。

アジサイの花はもう暫く楽しめそうです。

再び、板橋区泉町にある板橋区立出井の泉(でいのいずみ)公園です。

前回、訪れてから9日後に撮影しました。

開花が進み見頃となっております。

日曜日の穏やかな午後、木漏れ日がアジサイの花を照らします。

少し蒸し暑い陽気でしたが、木々が囲まれた公園では適度の日差しが遮られ、比較的涼しいです。

この日は子供の姿が無かったので、下に降りて撮影することが出来ました。

アジサイの花は今週末も、まだ楽しめそうです。

引き続き、15日(土)の赤塚植物園です。

アジサイ(紫陽花)の花がきれいです。

ケヤキ広場のアジサイは見頃となっております。

鮮やかな青い花が目を引きます。

一方、万葉薬用園のガクアジサイは日に日に赤みを増しています。

ピークを過ぎましたが、まだまだきれいです。

絞り染めのような模様です。

本園のバラ園の奥ではシソ科のモナルダ(ベルガモット)の花が咲きました。

和名は「タイマツバナ(松明花)」で「ヤグルマハッカ(矢車薄荷)」とも呼ばれます。

バラ園の手前ではギンバイカ(銀梅花)の花が咲きました。

地中海沿岸の地域原産のフトモモ科の樹木でマートルと呼ばれます。

最後はタマムシです。

ウェルカムセンター向かいの池の畔で見つけましたが、既に死んでおりました。

見た目はカラフルできれいですが、冷静に考えるとゴ○ブリに似ています。(笑)

引き続き、土曜日(15日)の赤塚植物園です。

入口近くの池の畔ではハンゲショウ(半夏生/半化粧)がきれいです。

花びらの代わり花穂の近くの葉が白くなります。

緑の葉の中にある白い葉が良いアクセントとなっています。

野草の道を登り切ったところにはニッコウキスゲ(日光黄菅)が咲いています。

ニッコウキスゲもノカンゾウと同様にユリ科ワスレグサ属の植物です。

本園でもノカンゾウの花が咲いています。

ケヤキ広場ではシロツメグサ(白詰草)の花が咲きました。

クローバーと言った方が良いでしょうか?

シロツメグサはヨーロッパ原産のマメ科の植物です。

シモツケ(下野)の花も咲きました。

シモツケはバラ科の植物です。

赤塚植物園の万葉薬用園です。

ノカンゾウ(野萱草)の開花が進みました。

ノカンゾウはユリ科ワスレグサ属の植物です。

オレンジ色の花が目を引きます。

イヌヌマトラノオ(犬沼虎の尾)も開花が進みました。

細長く曲がった花序が特徴の花です。

ハチが花の蜜を吸っています。

白い花に黒いハチ・・・。

ノコンギク(野紺菊)の葉が伸びています。

秋には紺色の野菊が咲きます。(下の写真は去年の11月に撮影しました)

池の畔にはカタバミ(酢漿草)の花が咲いています。

ゲンノショウコ(現の証拠)の花もひっそりと咲いています。

フウロソウ科の植物で小さな花を咲かせます。

引き続き、9日(日)の赤塚植物園です。

万葉薬用園のウマノスズクサ(馬の鈴草)に黒い蝶がやって来ました。

ジャコウアゲハです。

ジャコウアゲハにとってウマノスズクサは故郷なのです。

ジャコウアゲハはウマノスズクサ科の植物の葉を食べて育ちます。

ウマノスズクサ科の植物には毒があり、ジャコウアゲハの幼虫はその毒を体内に蓄積させます。

そのため、ジャコウアゲハの幼虫や成虫が外敵から襲われることは殆どありません。

捕食される恐れの少ないジャコウアゲハは他の蝶と比べると、のんびりと飛びます。

過去には下の写真の様に至近距離から広角レンズで撮影したことがあります。

そして、ウマノスズクサに花が咲きました。

ラッパの様なユニークな形です。