帝釈天は猿の神様なので、子供の頃はよく来たのだが、本当に久振りだ。

以前は無料で見れた彫刻も「彫刻ギャラリー」として有料になっていた。

でも、観光地ではお馴染みのボランティアのシルバーガイドさんがいて、今までは何となく見ていた彫刻を詳しく知ることができた。

ただ、子供の頃はあった七不思議は無くなっていた。

本堂の回廊はガラスの壁で覆われて、雨が吹き込まないようになっていた。

確かに、この彫刻を守るには費用もかかるし、雨風からも守らなければならないから、ギャラリーにするのは致し方ない。

透かし彫りになっていて、素晴らしい彫刻なので、後世にずっと残っていって欲しいと思う。

本堂の彫刻を観たあとは、お隣の書院のような建物とお庭を同じチケットで見学できた。

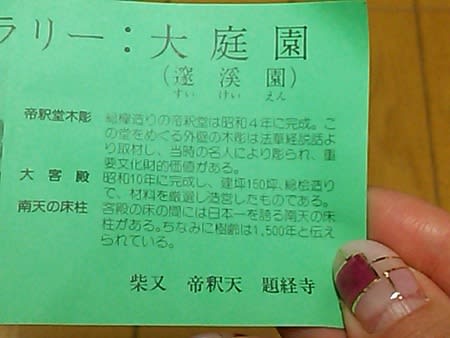

そこは大庭園 遂渓園(すいけいえん)と呼ばれているようで、手入れの行き届いたお庭だった。

柴又帝釈天題経寺大客殿の床の間には、近江の伊吹山山麓にあった「日本一」といわれる大南天の床柱がある。

樹齢は1,500年と伝えられている。

下町の家の玄関の脇に南天を植える家も多いが、こんなに大きくなるとは知らなかった。

、

お庭を囲むように回廊になっていて、手入れされた庭をぐるりと楽しむことが出来る。

窓ガラスも昔の手造りのもので、歪みがあるのがいい。

帝釈天大経寺は寛永年間に創建された日蓮宗の寺院で境内には、文花・文政の

頃の帝釈堂をはじめ、明治以降に建てられた諸堂が多く現存する。北側の和風庭

園に面した大客殿は、信徒の接待所として設計された建物で昭和4年(1929)に

完成した。この年には釈迦堂拝殿の造営も行われている。

建物は木造、平屋建、総檜造りで、屋根は入母屋、桟瓦葦き。ガラス障子の広

縁を巡らし、縁の正面中央に張り出した部分を設けているところが外観上の特徴

である。建物内部は四部屋からなる書院造りで、一番奥の頂経の間が上段の間で

ある。天井には杉の一枚板を鏡板に用い、折上げ部分に漆を塗っている。

東京都選定歴史的建造物でもある。

本堂からみたい。山門。

銅板屋根が蒼くなり、雨に濡れて綺麗だ。

http://www.taishakuten.or.jp

http://www.e-ishiya.com/tera/katsusika/kanamachi/taisyakuten/kyakuden.html