「五稜郭の文化価値を考える会」の4回連続講座で、今日は古道研究家のも~さんこと毛利剛さんの講演「歴史古道を探る」が中央図書館で開催されたので視聴してきた。

今日の内容は、これまでに彼からいろいろな機会に聞いていたり、彼のブログで目にしていた内容だったが、数十枚もの画像を通してイメージ豊かに理解でき、参加して本当に良かったと思った。

彼が写し出した数十枚もの画像の中から、10数枚をお借りして、このブログを書かせていただく。

彼の古道研究の凄さは、机上研究ではなく、すでに薮に埋もれている古道を探し出して、それを実際に踏破しているところにある。

まず最初に、その古道を探しだす調査の方法と苦労について話された。主に「地元の古老からの聞き取り調査」「古い地図からの調査」「古い絵や文書からの調査」などをもとに、現地に入り、薮に埋もれたその痕跡を探しだすだけにその苦労は並大抵ではない。季節的には、薮が枯れたり、笹が雪で倒されている初冬か残雪期が見つけやすいとのこと。これは、自分も薮山を登っているだけに実感的に理解できる。

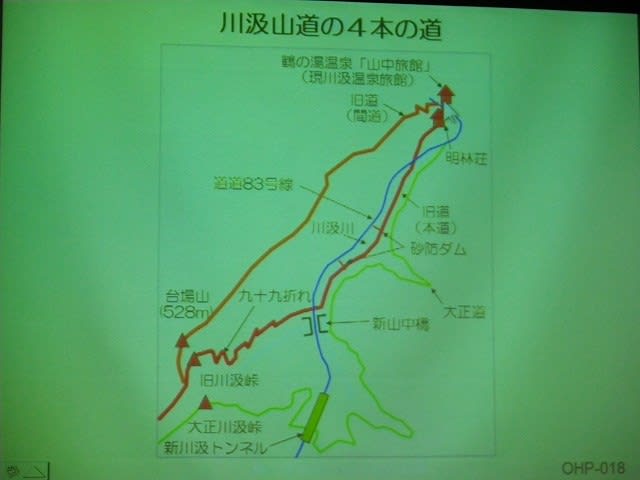

現在薮に埋もれている古道は、当時の難所であった峠が多い。「道南の4大難所」と言われた、川汲山道、福島山道、白神・吉岡山道、小砂子山道が、今日の講演の具体的な内容だった。

まず、鷲ノ木に上陸した土方歳三率いる400余人が、新政府軍の攻撃を退けて通過した「川汲山道」について話された。

薮中の古道跡を一緒に登ったことを記述した、拙文の道新みなみ風の連載の「台場山」の記事を紹介してくれた。

さらに、私が写ったそのときの写真も2枚紹介してくれた。

笹やぶ中の古道跡を登るも~さん

「川汲峠の図」蝦夷日誌より(松浦武四郎?)」

今も痕跡が残る川汲山道の写真

川汲峠から函館側の古道跡も尾根の上に今でもはっきり残っている。

も~さんの案内で、川汲温泉側から登り、函館側に下りた詳しい記録とその様子は下記でどうぞ!

http://sakag.web.fc2.com/kakkumi-daiba.htm

次に、「茶屋峠」と呼ばれる福島の山道について話された。

ここは、福島町により殿様街道として整備され、毎年「殿様街道ウォーク」が開催されている。

ここには2本の道があり、自分もどちらも歩いている。

茶屋峠でない無名峰側に残る顕著な古道跡。こちらの方が険しく、茶屋峠より古い道らしい。

3番目の白神・吉岡山道について話された。ここには時代ごとに3本の古道が残っている。

彼が実際に探索したときの写真

白神側へ続く古道跡の写真

最後に取り上げた「小砂子山道」。

願掛沢前後の一番上が現在の国道、真ん中(赤)が国道ができる前の70年前までの道、

も~さんが発見したのは、一番下(黒)の江戸時代の日記で「箱根より険しい」と記されている古道。

真ん中の道は、地元の有志によって発見され、開削されて「願掛沢ウォーク」が開催された。

手掛かりとした、一番下の江戸時代の「願掛澤~彦四郎沢」の日記に記された道の絵。

この古道を探しだしたときの写真とルート。

元の道の下の部分道は寛政の大地震の津波で削られたらしい。